| リュキア建築紀行 |

―― インドの仏教石窟寺院への リュキア石窟墓の影響 ――

| リュキア建築紀行 |

石窟寺院といえば、まずアジャンターやエローラーをはじめとする インドの石窟寺院群を思い浮かべるのが 通例である。中国の敦煌や雲岡などは インドから仏教とともに その技法が伝えられたもので、インドほどに建築的ではないが、より多くの壁画や天井画が描かれていることに 特色がある。パキスタンには あまりないが、アフガニスタンには バーミヤーンなど、ドームやラテルネンデッケによる 西方的な天井が彫られていることが興味深い。

ヒンドゥ教の寺院というのは 基本的に神を祀る「神殿」であるが、仏教窟は出家僧たちの住む実用的な「ヴィハーラ」窟と、ストゥーパを祀る礼拝堂としての「チャイティヤ」窟との 組み合わせからなる。これは平地に建っていた 木造やレンガ造の僧坊とチャイティヤ堂の形式を そのまま踏襲したものであるが、平地の木造寺院は 発掘された土台から平面形はわかるものの、上部構造がどのようなものであったのかは 明らかでない。したがって 石窟寺院に刻まれた姿から 当時の木造建築を類推することになる。

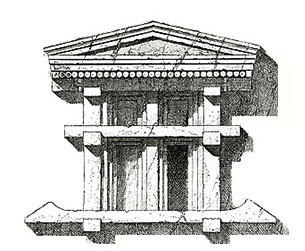

チャイティヤ窟のファサードと、P・ブラウンによる復元図 私が『インド建築案内』と『インドの建築』を書いた時にも そうした定説を要約するほかなかったのだが、しかし ヴィハーラ窟はともかく、チャイティヤ窟に関しては 本当にそうなのだろうかという疑問が 心の底に おりのように残っていた。というのも、平屋、陸屋根形式のヴィハーラ窟については、部材が太めであるということ以外は 木造建築の模写と見て何の問題もないのであるが、尖頭アーチのチャイティヤ窓からなるファサードと、半円筒形をした天井の 垂木(たるき)構造のような内部空間を持つチャイティヤ窟は、木造建築としては あまりに不自然だからである。

チャイティヤ窟の内部空間と、木造家屋の壁画、アジャンター アジャンター第 17窟の壁画などにも描かれているとおり、木造建築というのは「三角切妻屋根」の形に造られるのが 最も自然であり、それは世界中のどこでも、雨の降る地域であれば 同様である。日本の神社も、ギリシアの神殿も、そのように建てられた。

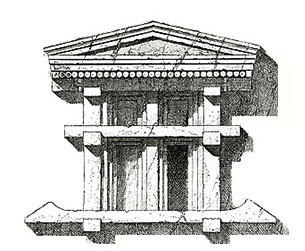

一方、木造で 半円筒形のようなヴォールト型の曲面屋根を造るというのは 容易ではなく、石窟寺院に見られるような 半円形の輪垂木(わだるき=湾曲した垂木)を いったい どのように造ったのだろうか。現代の技術をもってすればともかく、古代の技術で 太い木を曲げることなど できはしない。 その後 私の達した結論は、チャイティヤ堂における 半円筒形のヴォールト天井をした内部空間というのは、建物全体の主要構造とは関係のない インテリア・デザインに過ぎなかったであろう、ということである。陸屋根か合掌屋根を戴いた 大きな箱型の建物の内部に、突きつけで つないだ輪垂木による天井を吊って、半球状のストゥーパと 形態的に合致する内部空間を、インテリア・デザインとして造形したのである。それは、カールリーのチャイティヤ窟に見られるように、おおらかな曲線のストゥーパと調和した、実に見事な内部空間を創造した。

けれど、そうした 木造によるアーチ状の輪垂木を連続させてヴォールト天井をつくる というような離れ業を、いったい どのように思いついたのであろうか。何らかの手本なしに このような形態を構想したとは 考えにくい。そして、それ以上に奇妙なのが、ファサードのチャイティヤ窓のデザインである。これは大きな チャイティヤ・アーチ で構成されているが、これもまた木造風に「母屋(もや)」が輪垂木の上に載って アーチ状の屋根を支えているかのように彫刻されている。しかも、全体が尖頭(せんとう)アーチ形をしていて、頂部には角(つの)が立ち上がっているのである。

リュキアの石窟や石棺には 尖頭アーチ形のものがあり、しかも それが木造であるかのように彫刻されている。そして、インドの最初の石窟は紀元前3世紀なかばに、アショーカ王がアージーヴィカ教徒のために造営した バラーバル丘とナーガールジュニー丘の石窟群であるが、一方、リュキアで石窟墓や石棺が多くつくられたのは その 1世紀前、紀元前 4世紀のことである。

アナトリア地方の地図

フラウィオス・アッリアノスの『アレクサンドロス東征記』によれば、リュキアは 戦わずして降伏したために、アレクサンドロス軍の支配を受け入れる代わり、何の破壊もされなかったばかりか、リュキア人の通訳・指揮官がインドのガンダーラ(現在のパキスタン)まで アレクサンドロスの伴をし、采配をふるったという。この時か、あるいは以後のセレウコス朝やバクトリア王国が、ギリシア文化とともにリュキア建築をインドに伝えたであろうことは 想像にかたくない。 こうした仮説を、リュキア考古学の本を調べながら組み立て、昨年の夏に「インド考古研究会」のサマー・セミナーで発表をした。秋には「世界考古学発掘アカデミー」の講義でも語ったのだが、なにぶんにも 写真資料が少なく、チャールズ・フェローズや ジョルジュ・ペローなどの 古い本のエッチングやリトグラフ図版をもとにしていたので 細部に疑問もあり、ともかく リュキアに行かねば と考えていた。そうしてこの3月に やっと現地を訪ねて、フリュギアやカリアを含め、リュキア各地の遺跡の撮影をしてくることができたのである。

20年ぶりのトルコは どこもかも すっかり整備されて、交通も食事も宿泊も 安くておいしくて便利になり、またトルコ人は親切な人が多いので 楽しい旅ができた。インドも 経済開放以来 しだいに近代化してきているので、このトルコのように 旅がしやすくなるのも そう遠いことではないかもしれない。今回は なつかしいイスタンブルや エディルネをはじめとして、イスラーム建築やビザンチン建築も 各地に再訪したが、ともかく最初に 主目的のリュキアに向けて、まずはイスタンブルから 夜行バスで サリフリへと出発した。サリフリの近くに 古代リュディア王国の首都、サルディスの遺跡があると知ったからである。 リュディアは 前8世紀から前6世紀にかけてアナトリア南西部を支配し、中央部のフリュギアと勢力を争ったが、前 546年にペルシアに敗れて 首都サルディスは奪われ、後にはローマ帝国領となった。 現在ではサルトと呼ばれる地に遺跡があるが、それは主としてローマ時代のものであり、浴場・ギムナジウム(体育場)とシナゴーグ(ユダヤの集会場)、そして1キロメートルばかり離れて大規模なアルテミス神殿の遺跡を見ることができる。しかし今回、ローマ時代の遺跡は 私の興味の対象でない。

神殿の遺跡の管理人に リュディア時代のネクロポリス(墓所)のある山を教えてもらい、少々歩き回ったのだが、残念ながら はっきりそれとわかるものは見だせなかった。それほど熱心でもなかったのは、ギムナジウムの管理所で入手したサルディスの発掘調査記録を見る限り、形として見るに足るほどのものは残っていないと わかったからでもある。

サルトをあとにして 有名なローマ時代の遺跡、エフェソスを訪れ、そこから いよいよリュキアへと向かったのであるが、ここでは 歴史的順序を尊重して、後で訪ねたフリュギア地方について先に述べることにする。

最初に訪ねたのは ミダス・シェフリである。シェフリというのはシェヒール(都市)であり、かつて ここの丘の上に大きな町があったので、英語ではミダス・タウンと呼んでいる。 今では玉座と墓、そして貯水槽を残すのみであるが、丘のふもとに巨大な石彫墓がある。これが 名高いミダス王の墓である。(「王様の耳はロバの耳」のミダスという名は ポピュラーであったらしく、ゴルディオンにも ミダス王の墓とされる古墳がある。)

ミダスから南へ下って バクシーシュや ヤプルダクなど、多くのフリュギア遺跡を訪ねてまわったが、これらは まったく観光化されていないので、見出すのは容易でない。たよりは 今から 100年以上前に出版された、ジョルジュ・ペローとシャルル・シピエの共著による近東美術シリーズの英訳版で、その中の 『フリュギア、リュディア、カリア、リュキアの 美術の歴史』(HISTORY OF ART IN PHRYGIA, LYDIA, CARIA AND LYCIA)が この地域をカバーしている。この本を持参していなければ、フリュギア遺跡を詳しく見てまわることはできなかったことだろう。

フリュギアの石窟墓、バクシ-シュとヤプルダク)

それらを見てわかったことは、ミダス王の墓と同じく、基本的に三角切妻屋根の住居 および、その発展形としての 神殿型をしていることである。紀元前 8世紀というのは、ギリシアでも まだ神殿は木造であった時代で、おそらくフリュギアにも これらの石窟墓と同じような木造神殿が建てられていたことだろう。

イスラムの二大祭の「イード」を トルコ語では「バイラム」という。断食月(ラマダーン)明けの砂糖祭が シェケル・バイラム、巡礼月に行われる犠牲祭が クルバン・バイラムと呼ばれ、今年は 後者が3月 15日から 18日なので ちょうど私の旅程とぶつかってしまった。この間は 役所も会社も休みとなり、日本のお盆のように 都会の人々は前日の 14日から こぞって故郷に帰る。そのために トルコの交通機関の根幹をなす 長距離バスが満席となり、ホテルは混み合い、16日には 遺跡まで閉ざされてしまうという不運に 見舞われてしまった。

おかげで ボドルムの十字軍の城は中に入れず、ハリカルナッソスのマウソレイオンは 頼み込んでやっと境内に入れてもらった。しかし カリアの太守、マウソロスの名高い廟は 今ではわずかな瓦礫の山でしかなく、往時の威容は しのぶべくもない。

これらの墓群は 断崖絶壁に彫刻されていて、人が入っていくことを前提にしていないので、石窟というよりは 摩崖墓と呼ぶのが ふさわしい。おそらく 彫刻するにも 崖の上からロープでぶら下がって作業をしたのだろう。

こうした神殿型の石窟墓は リュキア各地にあるが、最良のものは フェティエにある。古代にテルメッソスと呼ばれた町は 地震で壊滅し、現在は新しい港町フェティエとなっているが、その背景をなす岩山には 摩崖墓群が残っている。多くは家型の石窟墓であるが、大きな神殿型のものも散在していて、最上部にある石窟は ヘルマピアスの息子のアミンタスの墓であることが記されている。

イオニア式の円柱が2本並ぶポーチの奥には 扉口が刻まれ、その奥に 遺体を置くベンチを周囲に設けた墓室が 彫られている。ファサードの梁の上には、家型墓では 丸太が並べられたように彫刻されているが、神殿型では 四角い小梁が並べられている。それが 屋根の斜めの垂木に沿ってではなく、水平の梁の上であることが ギリシア神殿と共通であって、尖頭アーチ型の石窟や石棺の場合と異なっているのは なぜなのかを知りたいところだ。 フェティエでは雷雨にあってしまい 往生したが、翌朝は快晴。車をやとって、いよいよ本格的に リュキアの遺跡を訪ねてまわった。朝日に輝くトロスの遺跡は 城址、石窟墓、石棺、ローマ時代の劇場や浴場と、多彩な造形を見せてくれる。その他、広大な地域に広がる プナラの遺跡、リュキアの首都であった クサントス、海に沈んだ ケコワの都市址、かつてのアンティフェロスの町で、今もにぎわう港町 カシュ、等々、前4世紀からのリュキアの諸都市が 美しい海岸線の地中海に沿って連なっている。

こうした古代リュキアの文化史跡を はじめて総合的に探査したのが イギリスの考古学者、チャールズ・フェローズ(1799 -1860)であった。彼が最初のリュキア旅行をしたのは 1838年で、それは 『小アジア紀行』(A JOURNAL WRITTEN DURING AN EXCURSION IN ASIA MINOR) という本にまとめられ、1840年の第2回調査旅行は『リュキア紀行』(AN ACCOUNT OF DISCOVERIES IN LYCIA) という本に書かれて、イギリスの美術界や考古学者の注目を集めた。

クサントスの遺跡、2本の塔墓とローマ劇場 ヨーロッパ人の考古学者や建築史家が アジアに乗り出していった 19世紀、先行する探検家や旅行家による情報に触発されて、フェローズはアナトリアの文化を探求する旅に出発し、知られざるリュキアの遺跡群を発見した。とりわけ、かつての首都である クサントスの遺跡の調査に 力を注いだので、彼の報告をもとに、大英博物館は 海軍の助けを借りながら彼の助言を受け、最も重要な「ネレイデス・モニュメント」や「パーヤヴァ石棺」をはじめとする 数々の遺物をロンドンに運んでしまったのである。

今から 150年ほど前の 1848年には 大英博物館に「リュキア展示室」がつくられて、それらの展示品が大評判となったものだが、20世紀にはいると 次第にリュキアもフェローズの名前も 忘れ去られ、展示品は分散してしまった。その後、リュキア考古学は 大きな発展をみていない。

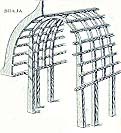

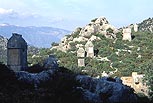

ミュラのネクロポリスと摩崖墓群 リュキアは 英語ではリシア LYCIA、トルコ語ではリキア LIKIA と言うが、美術史では ギリシア語読みの リュキアと表記するのが慣例なので、ここでも それに従う。したがって ミラではなく ミュラ、リミラではなく リミュラ、フリギアやフリジアではなく フリュギアと表記する。 リュキア王国とはいうものの、前4世紀頃には 古代ギリシアのような都市国家の連合体であったらしく、それを「リュキア同盟」と呼んでいる。プリニウスによれば 当時 36の都市が加盟していたと言い、最大の都市が クサントスであった。リュキア人は独立心が強く、アナトリアではローマ帝国に組み込まれた 最後の地方である。 今は どの都市にも 民家や宮殿址は残っていないので、見ることのできるのは アクロポリスの上の城址、ローマ時代の野外劇場、ビザンチン時代の聖堂跡 などであるが、リュキアの建築を最もよく伝えるのは、山の斜面に設けられたネクロポリス(死者の都、墓所)である。

墓は 石窟墓と石棺の2種類に大別される。 さらに石窟墓は 形態上3種に分けられ、第1は すでに見た神殿型で、最もモニュメンタルであるものの、これは リュキアに独特というわけではない。石窟ではないが、イオニアやギリシアに 木造や石造で建てられていた三角切妻屋根の神殿と同類型であった。

ミュラの遺跡は、サンタ・クロース伝説のもととなった聖ニコラウスのビザンチン聖堂が残るデムレの町から2km のところにあり、ローマ劇場の裏山に 数十の摩崖墓が積み重なるように彫刻されていて 迫力がある。これらは 当時の木造住宅の姿を模していて、柱と梁が相欠(あいが)きで噛み合わせられたような姿に彫刻されている。

興味深いのは、こうした 家型石窟墓 の原型となったであろう木造住宅を、そっくりそのまま 忠実に復元した家がリミュラに建てられていることで、この家には 人が住んでいる。 例の反り返った土台と梁は 木を継いで作っているので、少々苦しい。それらは石窟の場合にだけ 誇張されて彫刻されたのかもしれない。

「彩色墓」のリトグラフと、その現状、ミュラ ミュラの裏山には みごとなレリーフ彫刻の多く残る家型墓があり、160年前にチャールズ・フェローズが訪ねた時には まだ鮮やかな彩色が部分的に残っていたので、彼は これを「彩色墓 (Painted Tomb)」と呼んだ。このファサードの中央柱は 下部が欠けてしまったが、木造の柱・梁の軸組み構成を はっきりと見せている。柱と梁を 面ゾロにしないで 噛み合わせている所など、木造のリアルな表現といえる。 こうした家型墓は、インドの仏教石窟では 僧の住んだヴィハーラ窟に相当する。ヴィハーラ窟のファサードは リュキアとちがって 石造風のプロポーションをしているが、内部の天井を見上げると 柱と柱を結んで太い大梁が架かり、大梁と大梁の間に小梁群が架かり、さらにその上に細い根太が並ぶという、フラット・ルーフの木造建築の 完全な模写となっているところが、リュキアと同じ原理を示している。 しかし、ここに影響関係があった というわけではない。陸屋根の木造建築というのは 世界中どこでもそのように建てられるものであって、異なるのは 細部の納まりであるにすぎない。ペルシアの摩崖墓も、基本的には同じ構造をしている。けれども 木造の納まりの細部を忠実に表現しようとした点において、リュキアの家型墓にまさる石窟はない。

死者を葬るための棺には 木製もあれば石製もあり、木棺を収めるべき石棺もある。かってローマ帝国が支配した地域では どこでも 家の形をした石棺 が用いられ、貴人の石棺の場合には そのメモリアルとなるべき華々しい浮き彫り彫刻が ほどこされた。

ところがリュキアだけは 他の地方と異なった形の石棺を発展させた。簡素なものから 豪華に彫刻されたものまで、リュキア中に 今でも数百の石棺が残されているが、それらは いずれも浅い三角切妻ではなく、蓋の部分が高く立ち上がって 尖頭アーチ形をしているのである。

シメ-ナの石棺群と、シドン出土の石棺

石棺の屋根には 両方の妻側に各ひとつ、側面に各ふたつの 合計6つの四角い突起をもっていて、上級の石棺では これらにライオンの頭部の彫刻がほどこされる。それが常にライオンであるのは、フリュギアからの伝統なのだろう。デムレの近くの スラの草原に残る石棺は その例だが、ここでは 下の箱部分は無装飾である。 スラの石棺 では 頂部に棟木(むなぎ)が伸びていて、これがリュキアの石棺の基本形である。 そして切妻部分をよく見ると、ライオンの頭部を囲むように 縦線と横線が刻まれているのがわかる。 実はこれが 束柱(つかばしら)と梁を示す線であり、屋根の曲線に沿って 輪垂木(わだるき)が刻まれているのも見える。つまりリュキアの石棺というのは 石窟墓と同じように、木造建築であるかのように 彫刻されるのである。

カシュのリュキア式石棺と、パ-ヤヴァ石棺

カシュ(アンティフェロス)の町の中に残る石棺は、これを さらによく示している。石棺は高い基壇の上に乗って道路の真ん中に聳え立ち、基壇には リュキア文字の碑文が刻まれている。石棺の柱の上には 桁と梁が架かり、梁の上には束柱が立ち、それらを結ぶ小梁があり、輪垂木に沿って 母屋の端部が刻まれ、頂部には棟飾りが立ち上がる。ライオンの頭部は別として、これこそがインドの仏教チャイティヤ窟の原理、「木造でつくられたかのごとき 石彫の尖頭アーチ型ファサード」なのである。

通常の石棺は三角切妻であるのに、なぜリュキアだけが こうした尖頭アーチ型の石棺をつくったのであろうか。それを正確に言い当てるのは むずかしいが、しかし形態の変化をたどることは できる。 リュキアには、ギリシア語とリュキア語とアラム語の3ヶ国語で刻まれた石碑などがあり、碑文は おおむね解読されているから、歴史は ほぼ明らかである。それによれば、石窟墓や石棺は ほとんどが前4世紀に属している。この造形と技術が 前4世紀後半のアレクサンドロス大王の東征以後インドに伝えられ、インドで最初につくられたバラーバル丘のローマス・リシ窟に影響したと 考えられるのである。

ローマス・リシ窟には碑文が残されていないが、その平面形や内部空間の形態から、隣のスダーマ窟などとともに 前3世紀半ばにアショーカ王によって造営されたものと 見なすことができる。石窟という技法自体はリュキアの影響ではなく、ペルシアから もたらされたものであろう。

このファサードは 当時の木造建築の忠実な写しであると言われてきたが、そんなことは まったくないどころか、木造建築としては まことに不思議な形をしている。 構造的に不合理であることは先に述べたが、その根本に横たわっているのは、三角切妻であるのが自然な屋根を 無理やり曲げて「尖頭アーチ」形にしていることである。これでは雨を外に追いやるべき庇(ひさし)が、逆に雨を建物側に呼び寄せることになってしまう。

インドの 仏教 チャイティヤ窟のファサード では、アーチの外輪(そとわ)は リュキアのように尖頭形をしていて 角(つの)を立ち上げているが、内輪(うちわ)は バラーバルなどの少数を除けば 半円形をしている。半円形ということは 石やレンガを積んだ「真のアーチ」を思わせる。ところがアーチの内側には 母屋が並び輪垂木があるという、まったく木造風の姿に彫刻されている。

これはおそらく、ペルシアから伝わった真のアーチの 形だけをまねて木造でつくろうとした結果であろう。アフガニスタンの グルダラの仏教ストゥーパでは 石造の真のアーチ が残っているから、アーチ構造が伝えられたことは 確かであるが、しかし当時木造文化圏であったインドでは アーチの技術を採り入れる必要はなかったから、単に その半円形の形だけを輸入したのである。

リュキアとインドにおける石窟のファサ-ド

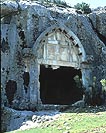

リュキアには 尖頭アーチ形をした石窟墓が各地にあるが、そのモデルとなったであろう木造建築の構法を 最もよく見せてくれるのは、プナラの山上にある石窟墓である。 下の 柱部分は壊されてしまったが 妻部分はよく保存されていて、大梁、束柱(つかばしら)、小梁、輪垂木、母屋、屋根板の順序で構成された 完全な木構造が 石で表現されている。そして3本の束を小梁がつないで しっかりと屋根を支えているが、その小梁が左右の輪垂木を 上下に二分しているのがわかる。

ところが、これがインドに伝えられるプロセスの中で、梁や束が失われ、外形をつくる 輪垂木と母屋のみが強調されて、純然たる垂木構造のような姿に チャイティヤ窟が彫刻されることとなった。最初期の バージャーのチャイティヤ窟 を見れば、梁や束のない半円アーチ状の垂木の不思議さが よくわかる。逆にいえば、ストゥーパを祀る内部空間は、ストゥーパの半球状の形態にあわせて、梁や束の露出しない、前方後円形のヴォールト天井の空間 でなければ ならなかったのである。

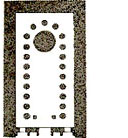

アジャンター第9窟 の平面図 と、ブータ・レーナ窟のファサード(インド)

では、そうしたチャイティヤ堂の外形は どのようであったかといえば、ジュンナールのブータ・レーナ窟のファサードが それをよく示している。ファサードが木造であったにせよ 石造であったにせよ、大柱と大梁による四角いフレームをつくり、そのポーチの奥壁に チャイティヤ窓があけられ、その内側に インテリアとしての木造の半円筒形の天井をいただく礼拝室を つくったのである。 石窟というのは 世界各地につくられた。中東の古代の石窟は エジプトを初めとして、ほとんどが墓である。 カッパドキアなどのように 聖堂 (礼拝堂)としてつくられるのは ローマ帝国が東西に分裂したあと、5世紀以後のことであった。一方、インドの石窟が墓ではなく、もっぱら僧院や礼拝堂としてつくられたのは、生物は死後に必ず生まれ変わるという「輪廻(りんね)」の思想のために、墓をつくるという習慣が無かったためである。

ここにおいて 一つの疑問が生まれる。仏教のストゥーパというのは、ブッダの死後に その遺骨を分骨して埋葬し、その上に 塚を築いたものであるから、それはブッダの墓であるともいえる。そのストゥーパが チャイティヤ(礼拝対象、礼拝場所)の代表となったので、チャイティヤ窟といえば それはストゥーパを祀る空間となった。ということは、チャイティヤ窟というのは一種の石窟墓であった。では、墓をつくる習慣のないインドで、なぜチャイティヤ窟という石窟墓が あれほど多く、しかも立派につくられたのであろうか。

墓であると 礼拝堂であるとを問わず、世界各地の石窟の中で 尖頭アーチ形をしていて、しかも木造でつくられているかのように彫刻されている石窟というのは、リュキアとインドにしか存在しない。インドのチャイティヤ窟というのは、リュキアの石窟墓や石棺の方法の影響のもとに、それを大規模に展開し、しかも 半球形のストゥーパの形態にあわせて、あたかも垂木構造のように輪垂木を並べて、半円筒形の壮大な内部空間 を創造したものである。 ( 2000年 3月12日~ 4月1日 リュキア調査行 )

|