| ル・コルビユジエの建築作品 |

「近代建築運動への顕著な貢献」として、ル・コルビュジエの

作品群が、2016年 ユネスコ世界遺産の文化遺産に登録された

| ル・コルビユジエの建築作品 |

|

ユネスコ世界遺産に、ひとりの建築家の作品群が一括されて一件として登録されるという、非常に珍しいケースがあらわれた。タイトルは 「ル・コルビュジエの建築作品、近代建築運動への顕著な貢献 (The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding Contribution to the Modern Movement)」というもので、7か国の17作品にわたる。その「構成資産」の内訳は 次のとおりである。 フランス 1. ラ・ロッシュ邸+ジャンヌレ邸

サヴワ邸と ロンシャンの聖堂

そもそもは フランスが、ル・コルビュジエ(1887-1965)の作品をユネスコ世界遺産に登録申請する際に(2004年に、ル・コルビュジエ財団を中心とする委員会が作られた)、フランス国内にあるル・コルビュジエの代表作だけでなく、彼の作品の多様性あるいは発展を示すために数をふやし、さらに彼の作品がある他の国々にも共同申請を呼びかけたことが、このように多数の国にまたがることになった端緒である。日本はそれに応じて、2007年に国立西洋美術館をもって参加した。インドにはチャンディーガルとアフマダーバードにル・コルビュジエの作品群があるが、詳しいことは不明であるが チャンディーガルのみを彼の「公共建築」として参加することにしたものの、何度目かの変更申請時に参加国から降りてしまった。近代都市の保存の体制ができていなかったからではないかとも言われている。しかしその後 紆余曲折があって、インドは 2014年に再びチャンディーガルで参加することとなり、最終的に7か国の、上記17の構成資産として、2016年に登録された。 本サイトは「インドのユネスコ世界遺産」なので チャンディーガルのみを扱うのであるが、登録名は「ル・コルビュジエの都市設計と建築」ではなく「ル・コルビュジエの建築作品、近代建築運動への顕著な貢献」ということなので、あくまでも建築作品に焦点を当てる。しかし、チャンディーガルにある建物のどこまでが範囲なのか(キャピタル・コンプレクスのみなのか、市内の建物まで含めるのか、小品は除外するのか)あいまいである。このページでは市内の作品はもちろん、ル・コルビュジエ以外の建築家の作品まで含めて、チャンディーガルの都市と建築についての概要を紹介したいと思う。

コルビュジエの作品集と チャンディーガルについての本 ル・コルビュジエという名前は あまねく知られていて、建築以外の一般の人でも「近代建築の巨匠」の一人として、つとにその名前を耳にしているだろうし、近くの図書館に行けば、彼自身の著作や 彼について書かれた本を何冊も目にするだろう。彼に関する本は、日本だけでも膨大な数が出版されているのである。ル・コルビュジエについては 実にたやすく知ることができるので、ここでは伝記的なことは省略して、私の撮影してきたチャンディーガルの写真を主として、彼の年代順作品集からの図面を借用しながら チャンディーガルをヴィジュアルに紹介するのであるが、ひとつ 気になっていたことを書いておく。

ル・コルビュジエというのはペン・ネームであって、本名は シャルル・エドワール・ジャンヌレだということは学生時代から知っていたが、なぜ ル・コルビュジエ Le Corbusier などという名前をペン・ネームにしたのか、不思議に思っていた。というのは、「 Le」というのは定冠詞であって、英語の The に相当する。英語で、人名に The がつくということは まずない。フランス語でもそうである。昔 フランス語を教えていた日本人で、建築のことはよく知らなかった教授が、Le Corbusier という名前を本で見て建築家だとは思わず、建設会社の名前だろうと思ったという。

ル・コルビュジエ財団の委員長だった ジャン・ジャンジェによれば、ル・コルビュジエの母方の祖先に、ベルギー地方に住んでいた ル・コルベジエ(Le Corbezier)という人がいたので、そこからル・コルビュジエ(Le Corbusier)というペンネームが作られたという。先祖は多かったろうから、その中から 冠詞のついた ル・コルベジエを選んだのは、やはり象徴的効果を狙ったのだろうか。調べてみると、昔 フランスのブルターニュ地方には、姓に定冠詞のつく人が多かったらしく、現在 定冠詞のつく姓のほとんどは 先祖がブルターニュ出身なのだという。今回のユネスコ世界遺産の構成遺産の最初に名のある「ラ・ロッシュ邸」のオーナーで、ル・コルビュジエのパトロンでもあったラ・ロッシュ氏も、先祖はブルターニュ人だったのかもしれない(ロッシュ Roche(岩)は女性名詞なので、定冠詞も女性形の ラ(La)である)。ベルギーはブルターニュから遠からずと言えるから、関係がありそうである。(コルビュジエ Corbusier は語尾が e ではないので男性名詞とみなされて、定冠詞も男性形の ル(Le)となる)。

アルバート・メイヤーによるプランと、 ル・コルビュジエによる初期のスケッチ

ネルーは「この都市を、過去の手枷足枷をはらいのけて自由になったインドを象徴するような、新しい都市にしようではないか」と人々に呼びかけた。ケンブリッジ大学に留学したことのあるネルーには、エベニザー・ハワードの田園都市構想が 心にあったようだが、英領時代のインドには イギリス人によるコロニアル建築が建てられてきたせいか(その代表は エドウィン・ラチェンズのニューデリーだった)、過去を清算すべき新州都の都市計画は、アメリカの建築家で都市計画家のアルバート・メイヤー(Albert Mayer 1897-1981)に委ねた。そして植民地時代のインドには建築学校がなく、インド人の建築家は あまりいなかったから、主要な施設のデザインは、メイヤーの友人のクラレンス・スタインの推薦で 若きマシユー・ノヴィッキ(Matthew Nowicki 1910-50)が担当して、メイヤーと協働することになる。

アルバート・メイヤーはコロンビア大学と MITで学び、ルイス・マンフォードやヘンリー・ライトと共に20世紀初めのアメリカの住宅計画に力を尽くし、イスラエルで都市計画のコンサルタントもした。ノヴィッキはポーランドの建築家で、第2次大戦後、首都ワルシャワの復興計画に参画した。将来を嘱望された建築家で、アメリカのノース・カロライナ州立大学でも教えていて、30代の終わりで チャンディーガルのチーフ・アーキテクトに抜擢されたのだった。

ル・コルビュジエによる初期案と、実施計画の地図

急転直下、パンジャーブ州政府のチャンディーガル委員会はその年の11月に、新しい建築家さがしにヨーロッパに旅立った。そうやって選ばれたのが、当時のモダニズムの旗手、数々の都市計画案を提案していた(しかし一つも実現しなかった)フランスのル・コルビュジエである。候補だった オーギュスト・ペレーは ル・アーヴル市の再建(2005年にユネスコ世界遺産に登録)のためにフランスを離れられず、フランス復興建設大臣のクロディウス・プチが ル・コルビュジエを推薦したという(最初にル・コルビュジエの名をサジェストしたのはマクスウェル・フライ夫妻であった)。

ピエール・ジャンヌレはスイス人で、同じくスイス生まれの(後にフランスに帰化した)ル・コルビュジエが生地 ラ・ショー・ド・フォンの美術学校を出たように、ジュネーブの美術学校を卒業して建築家になった。従兄のル・コルビュジエより9歳年下だが、かつて 17年間 設計のパートナーを務めてパリで共同事務所を運営したので、ル・コルビュジエの年代順作品集全8巻のうち、第4巻の途中までは2人の連名の作品集 になっている。前述のように ル・コルビユジエの本名は シャルル・エドワール・ジャンヌレといって、ピエールと同じ姓である。シャルル・エドワールがル・コルビュジエというペン・ネームを用いたのは、ピエールとの同姓による混同を避ける意味もあったかもしれない。 ル・コルビュジエは メイヤーの原案を受け継ぎながら種々修正して、自身の都市計画思想を盛り込んだ。往々にして、ル・コルビュジエが まったく独自の都市設計をしたと思われがちだが、実際は(時間的制約もあったろうが)都市構成の骨子は ほとんどメイヤーのプランを受け継いでいる。都市を格子状の街区(セクター)群に分け、 緑地帯(グリーンベルト)で貫くという構成もそうだし、商業、工業、行政の各センターの位置もメイヤー案そのままである。一番大きな変更は都市の行政、立法、司法をになう「キャピトル・コンプレクス」を 都市の頂部の位置で、都市の顔となるように よりモニュメンタルにしたことだろう。この年、ル・コルビュジエは人体寸法に基づく建築的数値体系について書いた『モデュロール』を出版しているから、都市をも人体のように見たのかもしれない。後にジェイン・ドリューはこの都市を人体になぞらえ、キャピトル・コンプレクスを「頭」、シティ・センターを「心臓」、工業センターを「腕」、大学地区を「脳」などと呼んだ。 都市のブロック群は北東端のキャピトル・コンプレクスの置かれたところを第1セクターとして、ここから南西に向かって順に番号がつけられた。この第1セクターの南東側には、チャンディーガル計画に最初から関わっていたパンジャーブ州のチーフ・エンジニア、P・L・ヴァルマーの尽力によって、北東の山から流れ落ちるスクナ川をせき止めることによって、 スクナ湖という 大きな人造湖がつくられた。これが都市の大きな 潤いになっている。

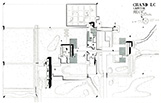

キャピトル・コンプレクスの景観と配置図

ル・コルビュジエの意欲は、市街の計画よりもむしろ、モニュメンタルな キャピトル・コンプレクスの建物群を設計することにあったようだ。マシュー・ノッヴィッキは多少のアイデア・スケッチを残しているが、設計するまでには至らなかったので、ル・コルビュジエは自由に設計できた。州政府が初めから予定していた建物は 政庁舎、議会棟、高等裁判所の3点だった。彼はそれらの設計をするとともに、州知事公邸やその庭園、さらに「オープン・ハンド(開いた手)」などの小モニュメント群も提案し設計した。それらの多くは実現していない。

(From "Imperial Delhi", by Andreas Volwahsen, 2002)

3人の協働者(ジャンヌレ、フライ、ドリュー)は 1951年から現場に事務所を構え、工事の監理をするとともに、フライは 54年まで、ドルーは 56年まで、そしてジャンヌレは 病気療養のために帰国する65年まで(14年間も!)チャンディーガルに住んで、他の施設の設計・監理を行った。(ジャンヌレが帰国の2年後に71歳で没すると、彼の遺灰はチャンディーガルに運ばれ、インドの習慣に倣って スクナ湖に散布された。)

ピエール・ジャンヌレとマックスウェル・フライ、ジェイン・ドルーの3人が設計した 90あまりの建物群は、チャンディーガル建築学校 助教授(当時)の キラン・ジョシ女史によって 1999年に 大きな本にまとめられた。ル・コルビュジエの作品だけでなく、チャンディーガルの都市設計と近代建築を深く知ろうとする人には 必須の本である。

ル・コルビュジエのチャンディーガル計画については、彼の年代順作品集の第5巻から第8巻までに詳しく掲載されていて、その発展のあとを たどることができる。さらに、この新都市の計画と展開の歴史については、『チャンディーガル、インドの都市を作る』("CHANDIGARH, The Making of an Indian City" Ravi Kalia, 1987)に、実に詳しく書かれている。 都市の人口は当初 15万人、最終的に 50万人という想定で計画されたが、後に南西側に拡張されて セクターが更に2列ふやされ、現在は 75万人ほどが住んでいる(1995)。これらの住区計画と 共同住宅や学校、その他の日常用途の施設設計が、現地に駐在した3人の建築家の 最も重要な課題だった。ル・コルビュジエは 1965年に没し、他の3人もすでに世を去り、建設以来 50年を経過した新都市は、今や 20世紀の代表的な都市設計として、歴史的な保存の対象となりつつある。 ここで『インド建築案内』(1996、TOTO出版)から、チャンディーガルの都市についての記述を再録しておこう。

これを書いたのは 今から 20年以上前のことで、失敗作と書いた「ガイドブック」というのはロンリー・プラネットのことである。「現状の社会レベルとも乖離が大きい」というのは、例えば車を主とする交通・道路計画がなされているのに、実際は 車など ほとんど走っていず、誰もが自転車に乗っていたし、それさえない人は 炎天下の広く長い道路を延々と歩かねばならなかった、というようなことを指している。言ってみれば、成熟したヨーロッパではなく「遅れたロシアで 最初に社会主義革命が起きたゆえに 失敗に帰した」の同類である。もちろん その後の 20数年でインドは大きく変ったので、今ではそれほどの乖離はないのだが、そうした評価が定着しているために、今回のユネスコ世界遺産の候補となった時も、ル・コルビュジエの「都市計画」としては評価されず、「建築作品」として登録されたのである。

キャピトル・コンプレクス

都市の一番北の第1セクターには ”キャピトル・コンプレクス” がある。「北」と書いたが、チャンディーガルの碁盤目状の道路パターンは南北軸から約45度ふれているから(当然、ほとんどの建物も そうなる)、第1セクターは都市の北東である。これはアルバート・メイヤーがここの地形を考察して、都市軸を「南ー北」ではなく、ほぼ「北東―南西」に設定したのを、ル・コルビュジエが受けついだためである。しかし本に載せる場合には、通常の地図のように「上を北」にすると うまくページに納まらないので、ル・コルビュジエの年代順作品集を始めとして、すべての本が道路パターンを本のページと平行にレイアウトするので、読者は無意識に「上が北」と思いこんでしまうのである。

この第1セクターには住区はないので、これらの建物は平原のような広大なエリアにポツン、ポツンと 遠く離れて建っている。こうした「中央官衙街」というのは、ブラジリアとチャンディーガルのような近代の計画都市だけであろう。ただ、それらの建物を彫刻作品と見立てた野外建築博物館と思えば、ル・コルビュジエの建物はいずれも彫刻的で立体感に富み、諸所に配した水面とともに、魅力的な公園である。

政庁舎のファサードと屋上庭園

現地に行かずにル・コルビュジエの本の写真だけ見ていると、高等裁判所や議会棟の大胆な彫刻的造形に比べて、政庁舎は板状のオフィスビルなので、あまり重要ではないと思われやすい。ところが現地に行くと、その存在感に圧倒されて、むしろ他の2者よりも偉大に見えてくる。なにしろ高さ 35メートルの建物の全長が 250メートルもあり、しかもファサード全体を均一のパターンにしてしまう 世の中一般のオフィスビルとくらべて、はるかに立体感と陰影に富んだ、ダイナミックで彫刻的なコンクリートによる造形をしている。そのことはユニテ・ダヴィタシオンにも言えるだろう。彼は根本的に造形美術家であった。

ここの屋上は、ル・コルビュジエの「近代建築の5原則」の中の第2項「屋上庭園」の、細長くはあるが、ユニテ・ダヴィタシオンにおけるのと並ぶ実現である。「屋上庭園」というより「空中庭園」と呼んだほうがよいかもしれない。前述のように 40年前の つかの間の平和な時代には、インド人観光客が列をなして政庁舎のエレベータに乗り込み、展望台の役割をはたす この屋上庭園で感嘆の声をあげていたものだが、建物への入場が制限されるようになってからは、かつてのにぎわいが嘘のように ひっそりとしている。しかしここに登ると、キャピトル・コンプレックスの構成がすべて見渡せる。 私の学生時代には チャンディーガルはフランス語読みのシャンディガールと呼ばれ、近代建築のバイブルのように言われたものだった。それまでの様式主義の建築と 美観主義の都市計画に対して CIAM(近代建築国際会議)が主張した、国際様式の建築と 機能主義の都市計画の理論と方法は ヨーロッパには実践の場がなく、新都市として大規模に実現したのは インドのチャンディーガルとブラジルの新首都ブラジリアのみであった。したがって当時の建築家たちがそこに見たのは、様式主義との「闘い」を勝ち抜いた モダニズムの都市と建築の建設現場なのであって、インドの風土や建築伝統との関わり方の当否 ということではなかったのである。いわば、ここは モダニズムの「勝利の都」なのであった。 さて 政庁舎の東にあるのが議会棟である。これも 100メートル角の大規模な建物である。その外観上一番の特徴をなすのは、高等裁判所側に 建物本体とは独立した巨大なコンクリートの、庇のような傘のような、一種の日除け、雨よけ用の構造物である。年代順作品集第6巻を見ると、計画初期にはずっと薄くて柱の数も少なかったのが、高等裁判所やロンシャンの聖堂の設計と工事が進むうちに次第にエスカレートして、巨大な独立屋根になっていったらしい。

議会棟(パーラメント)と議場内部

この時期、ル・コルビュジエは 何よりもモニュメンタルな彫刻のような建築作品をつくることに全力をあげていた。この「まくれ上がったコンクリートの庇」は、日本の建築家たちにも影響を与えた。前川国男の、初めは控えめな京都会館のものから、東京文化会館の非常に大きなものへと発展していく。

議会棟の大扉と パネルの1枚 もう一つの特徴は、列柱式の大ホールの中に、円形プランで双曲放物面(ハイパボリック・パラボロイド)の壁をもった議場を嵌め込み、上半分を屋根の上に突出させ、その最上部を斜めに切断して採光面としたことだった。マシュー・ノヴィッキのドーム型の議場よりは ずっと進んでいたと言える。これは所員だった(作曲家で数学者でもあった)ヤニス・クセナキスの貢献であったかもしれない。このコンクリートのシェル構造は 壁厚が 平均わずか 15cmであり、非常にローコストであると、年代順作品集で自賛している。

内部は、議会の会期中でなければ 内部を案内してもらって、幻想的な大ロビーや、双曲放物面の独特な形態の議場を見ることができるが、内部は撮影禁止である。

ル・コルビュジエは議会棟の東に、細長い一種の公園を構想した。その一番山側に州知事公邸が建つはずだった。一番市街側には幾何学的な丘があり、両者の中間に「日陰の塔」と「殉教者のモニュメント」が、彼の没後につくられた。これら全体の計画意図は、なかなか理解しがたい。   日陰の塔と 殉教者のモニュメント

「殉教者のモニュメント」というのは、広場から斜路が、直角の螺旋状に、何もない 小さなサンクン・ガーデンに降りていくだけで、モニュメントという感じは薄い。正方形のサンクン・ガーデンの中央に、彫刻でもほしいところである。「殉教者たち」というのが 誰のことなのかも不明で、私などは、かつてパンジャーブ地方の独立運動をして、アムリトサルの黄金寺院でインド政府(インディラ・ガンディー首相)の軍と銃撃戦をして死んだ人たちを想いうかべてしまうが、そんな人たちの慰霊碑が州政府のカピトール公園に作られるはずもなかろう。

この東方には、ル・コルビュジエ・ファンにお馴染みの「開いた手(オープン・ハンド)」がある。年代順作品集を見ると、彼は初めから「開いた手」をチャンディーガルのシンボルにしようとしていたらしく、多くのスケッチを残している。しかしオープン・ハンドの意味について、彼は明確には語っていない。ただ ある時パリで 自然に心に浮かんできて、長いことそのイメージを培養しつつ、いくつもの絵や彫刻にしてきたという。チャンディーガルには その最大のものが、ル・コルビュジエの没後20年に インドの建築家の発案で、世界から寄付を募って 1986年に建設された。 さて、『インド建築案内』(1996、TOTO出版)の英語版が 2003年にインドで出版された時、そのプレス・リリースに招かれて インド各地で講演会をした。特にチャンディーガルでは インド建築家協会の チャンディーガル・パンジャーブ支部に歓迎されて、表彰状や 、チャンディーガル支部のシンボルともなっている「開いた手」を縮小した楯、それにパンジャープ州政府が かつて出版したル・コルビュジエの本 を贈られた。

「開いた手」のモニュメントと、チャンディーガル支部の表彰楯

キャピトル・コンプレクスの最後に控えるのが高等裁判所であるが、実際にはこれが一番早く設計され 建設されて、1956年に完成した。造形的には、チャンディーガルの中で ル・コルビュジエが最も気にいっていたらしい建物である。ロンシャンの聖堂をも思わせるのは、同じ時期の設計であって、アフリカの自由な形のモスクにインスピレーションをえた聖堂の彫刻的表現が、両者の設計過程で相乗作用をおこしたのではなかろうか。

初期のスタディでは 屋根の連続アーチと関連づけて、前面のファサードにも小アーチを並べていたが、最終的には他の建物と同じように ブリーズ・ソレイユとした。前面の池に姿を映しているところは、まるで古典建築を見ているようである。何よりも、端部を一直線とした「浮き屋根」が、深い陰影を作って、大きな造形的効果を生んでいる。私には タージ・マハル廟の二重殻ドームが 思い出されてならないが、 こうした「彫刻的建築」が、インドの建築伝統(特にヒンドゥ建築)に連続しているとは言えよう。

政庁舎と同じように このファサードも、単にブリーズ・ソレイユを全面にわたって均一に並べるのでなく、非対称に区切って、その間に3本の独立柱を立てているのが効いている。その背後にはオープンな「斜路室」があり、変化にとんだ半外部空間を見せている。斜路(ランプ)を上り下りするにつれてこの半外部のロビー空間を 中空から体験し、遠く議会棟や政庁舎まで眺められる。

キャピトル・コンプレクスの建物はいずれも、基本的に内外とも打ち放しコンクリート(ベトン・ブリュット)の建物である。法廷においては、音の反響が大きすぎて裁判進行の妨げになる。そこでル・コルビュジエは各法廷用にタペストリー(つづれ織り)を制作して壁にかけ、吸音性を高めた。すべてル・コルビュジエの原画によって、1955年から56年にかけてカシュミールの工房で織られた。その総量は 650平方メートルに及ぶ。ただ それらの絵に、議会棟の大扉ほどの密度と迫力がないのは、エナメル焼き付けと織物との違いによる、制作上の制約からくるのかもしれない。もっとも 法廷には、あまり華々しいタペストリーは目ざわりかもしれない。議会棟のロビーにも多くのタベストリーが吊られている。   高等裁判所の背面とロビー

この大規模なビルには 大法廷(といっても12m×15m程度)が1室と、小法廷が8室あるに過ぎない。後にこの東側に法廷群のビルが建てられて連結した。ル・コルビュジエの原案に基づいているらしいが、全く異質のデザインに見える。

上述のように、コンクリートのまくれ上がった庇や アーチ列の上の屋根のように 多少の曲線はあるものの、基本的には 全ての建物が直角による幾何学でできていて、それはチャンディーガルの都市計画と同様である。そうした幾何学的環境に耐えきれない人たちもいる。それを代表するように、ル・コルビュジエの機能的で幾何学的な都市へのカウンター・バランスとして 1976年に登場したのが、自由奔放な彫刻庭園の『ロック・ガーデン』である(キャピタル・コンプレクスとスクナ湖の間)。   ロック・ガーデンと レイク・クラブ

第1セクターをさらに少し南東へ足をのばすと、人造湖のスクナ湖に面して ル・コルビュジエによる小規模な「レイク・クラブ」という名のヨット・クラブの建物がある。ル・コルビュジエが亡くなる前年の1964年に建てられた。中庭を囲んでコンクリートのフレームが整然と立ち並び、自由な形のレストランがくみこまれている。今は増築されて、規模が大きくなった。

市内では第 10セクターに文化施設群がある。ここには ル・コルビュジエによる「美術学校」、「市立美術館」と「展示パビリオン」、そして シヴダット・シャルマによる「生活進化の博物館」 が道路に沿って一列に並んでいる。市立美術館は、アフマダーバードの「サンスカル・ケンドラ美術館」、東京の「国立西洋美術館」と三部作をなす「成長する美術館」のコンセプトで設計されていて、内部空間の雰囲気もよく似ている。   市立美術館と 展示パビリオン チャンディーガルは近代芸術の都市であるという考えから、フランスのエコール・デ・ボザールにならって、大学とは別個に 美術学校と建築学校が早くに建設された。両者はル・コルビュジエによってほとんど同じデザインがなされているが、建築学校はここから離れてパンジャーブ大学のキャンパス内にある。

美術学校と 建築学校

この文化ゾーンの はす向かいの第 17セクターが “シティ・センター” で、都心のマーケット(ショッピング・センター)が広がり、その南側が バス・ターミナルである。マーケットの建物は 全て 同じ打ち放しコンクリートの円柱とバルコニーが続いていて、いささか退屈である。ここにはもう少し華やかな建物が必要だったろう。   中央図書館と マーケット地区 たとえば、南隣りの第 22セクターの中央部には、マックスウェル・フライが設計した映画館 「シネマ・キラン」があり、シンプルでありながら魅力的な近代建築として、地区のシンボルとなっている。

都市の西端が パンジャーブ大学のキャンパスで、インドでは デリー大学などと並んで、レベルの高い大学になっている。建築学校は その第 12セクターにあり、第 14セクターにはピエール・ジャンヌレの 「ガンディー・バワン」(マハトマ・ガンディー記念館)や B・P・マトゥールの「学生会館」、そして第 11セクターのマックスウェル・フライによる 「カレッジ・フォー・メン」 その他多くのカレッジが建ち並んでいる。

パンジャーブ大学の学生会館と ガンディー・バワン

チャンディーガルの建設がほぼ完成した 1965年頃には、モダニズムに対する批判が 若い世代から起こりつつあり、その画一性や退屈さ、伝統との隔絶などが 批判の組上に乗せられた。そうした動きに「ポスト・モダニズム」という名が与えられるのは だいぶ先のことであるが、たしかにチャンディーガルは、かつてのポルトガルによる植民都市 ゴアと同様、伝統と切り離された 非インド的都市であると言えるだろう。しかしこの都市を計画した側も受容した側も「インド的な都市」の実現を求めたわけではないし、また日本ではインドの建築や都市の伝統への知識などなかったから、チャンディーガルに対する毀誉褒貶(きよほうへん)は、 あくまでも「モダニズム」に対するそれなのであった。 最後に、インドの都市の現実を知るには、デリーからの幹線道路が 市内に入る手前の両側に広がる スクワッターにも目を向けて欲しい。これらは、計画都市内には住めない低所得層の人々が不法占拠して 廃材で建てた住居群である。リキシャ・ワラーも、家族とともに ここに住んでいることだろう。 市内の緑園都市にゆったりと配された住居群に住むのは、官僚や富裕層の市民である。 こうした住環境の激しいギャップは、単にチャンディーガルの行政の問題ではなく、インド全体が かかえる問題で、それが ここに最も鮮明な形で現れている。

チャンディーガルの郊外に広がるスクワッター 市内の住民は、世界の最先端を行く都市に住んでいるという、かつての自慢げな意識ほどではないにせよ、今でもこの町を誇りにしているが、市外のスクワッターに住む低所得の人たちは、それとは別の疎外感をもっていることだろう。ヨーロッパにおける都市計画の方法を そのままインドに適用したル・コルビュジエが、「アーキテクチュア・フォー・ザ・プアー(貧者のための建築)」を標榜した エジプトの建築家、ハッサン・ファティのような存在でなかったことだけは確かである。 ( 季刊「旅行人」2004年 夏号の記事に加筆・増補、2017 /08/ 01 )

● 東京の国立西洋美術館など、ル・コルビュジエの「成長する美術館」に関しては、 メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp

|