| 『 茶の本 』 |

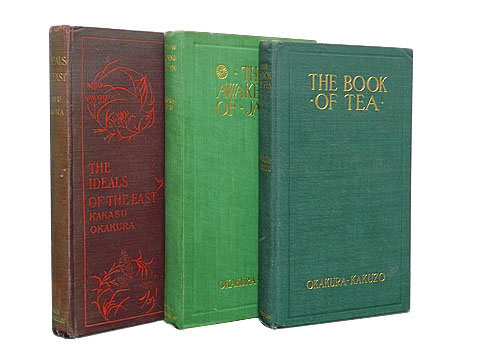

「古書の愉しみ」の第 26回は、岡倉天心(1863-1913)の英文著書を採りあげます。彼は日本語では書物としての著作を公刊せず、独立した3冊の著書は すべて英文でした。最初が ”The Ideals of the East” 『東洋の理想』(1903年)、次が ”The Awakening of Japan” 『日本の覚醒』(1904年)、最後が “The Book of Tea” 『茶の本』(1906年)です。この3冊のうち、どれをメインにするかと考えたとき、美しい本を紹介しようとする「古書の愉しみ」のサイトとしては、『茶の本』が 一番好ましく思われました。小型の本ながら、渋い緑色の布装に 金文字箔押しのタイトルのみを入れた その装本が、実に高雅で美しく思われるからです。 岡倉天心と書きましたが、実は これら3冊の英文著作の著者は「岡倉覚三(Okakura Kakuzo)」であって、「天心」では ありません。しかし一般的に 彼の名は岡倉天心の名で知られ、その全集はおろか、3冊の英文著作の邦訳版も、ほとんど すべてが「岡倉天心著」と変えられています。『茶の本』の邦訳書で「岡倉覚三著」としているのは、一番古い 村岡博訳の 岩波文庫版と、逆に一番新しい 木下長宏訳の『新訳 茶の本』(2013、明石書店)くらいでしょうか。いったい何故 そういうことになったのか。 それは、彼の創設した 日本美術院の後継者たる横山大観をはじめとする弟子筋が、「覚三」という本名よりも「天心」という雅号のほうが 格調高く、神格化するのに もってこいだと考えたらしく、覚三の一周忌に、再興日本美術院の敷地内に「天心霊社」を建て、死後8年目に出版した全集を『天心全集』と題したので、岡倉天心の名が 次第に広まりました。それを決定的にしたのは、最初の英文著作『東洋の理想』の書き出し ASIA IS ONE.(アジアはひとつなり)が 戦時中、政府と軍部によって アジア侵略のためのスローガンに利用されたことでした。そのために 岡倉天心の名は単に美術界ばかりでなく、一般国民や言論人の間に 広く浸透したのでした。木下長宏氏は『新訳 茶の本』の解説において

として、彼の言う「天心神話」を一掃すべく、諄々と説いています。この「古書の愉しみ」では、そうしたことに深入りしませんが(木下著をお読みください)、実際 ここで採りあげる3冊の本はすべて岡倉覚三著なので、天心の名は 控えめに使うことにします。 私の事務所の近く、歩いて 10〜15分のところに 東京都の「染井霊園」があり、そこに岡倉覚三の墓があります。そこは 閑静な墓地であり、しかも 桜の名所なので(江戸時代に今の巣鴨から駒込のあたりは 染井村と呼ばれ、植木職人が多く、吉野山の桜に匹敵する 美しい桜の品種を開発したことから、その新種の桜は ソメイヨシノと名付けられました)、よく自転車で散歩に行きます。

その岡倉家の墓所には 覚三とその両親の墓があります。今まで何度も訪れていますが、今回 あらためて写真を撮りに行ってみると、覚三の墓には「釈天心」の三文字のみが刻まれています。「釈」というのは 釈迦の略で、「釈 + 二文字」というのが、浄土真宗の法名です。浄土真宗には「戒名」というものをつける習慣がなく、むしろ 生前に仏徒としての「法名」をつけるのです。そこには 本人が自分の好きな文字を入れることもできますので、覚三は 時おり 絵や詩に「天心」という雅号を 落款として使っていたことから、それを法名にしたようです。宝塔状の両親の墓には父と母と、父の後妻が それぞれに「釈 +○○+ 信士(あるいは 信女)」と書かれていますが、これらは 生前に法名をもらっていなかったので、死に際してつけた、よその宗派の 戒名に相当するのでしょう。(父・勘右衛門は福井藩士の出で、福井県は 浄土真宗の盛んなところです。) そうしてみると、岡倉覚三は、その著書を含め 公式な場では一度も天心という名を用いなかったけれど、法名につけるくらい 気に入っていた雅号なのでしょうから、岡倉天心と呼んでも、(もう国粋的なイメージは薄れて)問題ないだろう とは思います。

私が 岡倉天心の名に親しんだのは、実は高校時代のことです。美術と文学が好きで、毎日 絵を描き、小説を読んでいました。当時、平凡社から『世界名画全集』という廉価な画集のシリーズが 毎月1冊だか出ていて、それは 高校生にも買える値段だったので、新刊を買っては 毎日見ていました。それは 同じ全集の中に西洋絵画の巻と日本絵画の巻を 同等に並べていました。私の高校の美術部の先生は 芸大の油画科の出身でしたので、私も もっぱら 洋画系の絵やデッサン を描いていましたが、画集では 日本画を(新古を問わず)見るのも好きで、秋の上野の展覧会では、二科展と院展を 同日に見てくるのが常でした。 で、日本美術院のこと、東京美術学校のこと、近代日本の美術の歴史なども 図書館の本で読んで、岡倉天心の名に親しみ、その弟子たち、横山大観や 菱田春草、下村観山などが どんな歩みをし、どんな絵を描いたかを知りました。岡倉天心の詩というか 狂歌というか、

などは 暗記してしまったものです。高校を終わると、岡倉天心が創設した(と言ってもよい)東京芸術大学に入りましたので、一層「天心」に親しみを覚えました。しかし 私は建築科だったので、絵とは しだいに離れ、「天心との付き合い」も少なくなりました。それでも ずっと後になって「愛書趣味」をもち、多少 値の張る古書も買えるようになると、岡倉覚三の『茶の本』、『東洋の理想』、『日本の覚醒』の 英文三部作の 初版本を所有したくなり、古書店をさがして、できるだけ保存のよいものを 手に入れた というわけです。

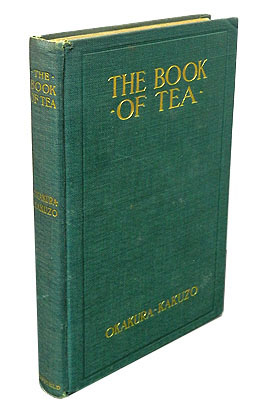

『茶の本』は(他の本も そうですが)小型の本で、古い言葉で言えば「袖珍本(しゅうちんぼん)」というところです。深緑色の布装で、タイトルが 背にも 平にも 金の箔押しで書かれていて、あとは型押しの 四角い枠取りがあるだけで、他には 何の装飾もありません。「古書の愉しみ」第 18回の堀辰雄全集で書いた「純粋造本」と言うべく、実に典雅で美しい装幀です。天金も施されていて、これは 私のお気に入りの本の1冊となりました。ただ 中身は文字だけで、1点の挿図もありません。文学書だったら それでも良いのですが、日本の 「茶の文化」を西洋人に伝える というのであれば、文章だけでなく、図版があったほうが 良かったでしょう。しかし、それが もっと必要だった 最初の英文著作『東洋の理想』にさえも 図版がなく、2番目の『日本の覚醒』にも無かったので、岡倉は それに慣れきっていたのかもしれません。

第1章 人間主義茶の一椀 となっていますが、これは 理論的著作ではなく、興の赴くままに 縦横に書いた随想なので、叙述は演繹的ではなく、アフォリズムの連続のような印象も あります。読み易い章と 読みにくい章とがありますが、第4章の「茶室」は 最も読者に親切に、平易に論述しているので、英文でも 楽に読めます。この書は 第4章から読むのが一番よいのではないか と思います。

これと対照的に、第3章の「道教と禅」は 実に わかりにくく(こちらが 道教のことを知らない ということもありますが)、全体の論旨も個々の文章も 理解できないことが多いので、訳者たちも ずいぶん苦労して翻訳しているのが見てとれます。たとえば 村岡博訳の 岩波文庫 45ページの一節は、

これを読んで ただちに全体の論理を理解できる人が いるでしょうか。まず 屈原の「聖人は よく世とともに推移す。」という言葉が突然 挿入されている理由が わかりません。聖人が世とともに推移するのは 正しいと言っているのか、まずい と言っているのか(皮肉なのか)。これは屈原の原典を参照すると その訳文の意味らしいですが、岡倉が書いた英文は、

です。これは the world が move の目的語であって、「聖人たちは 世界を動かす。」としか 読みようがありません(ほとんどの訳書における受動的な態度とは異なる、積極的な姿勢です)岡倉は 何が言いたかったのでしょうか。 そして その次に続く 多数の断定命題を読むと、次々と疑問が わきます。

● 人は「恐ろしく自己意識が強い」から、「不道徳を行う」のでしょうか?

これらは 何度 英文で読んでも、翻訳で読んでも、理解できません。

です。村岡訳では、

ですが、別の訳者たちは これを、

さて、どの訳が一番妥当でしょうか。また、意味が とれるでしょうか。

という、まるで高橋和巳の破滅小説『悲の器』を地で行ったような 岡倉覚三の人生(松本清張の『 岡倉天心(その内なる敵)』などに描かれている)に対して 世間がなした 仕打ちに対する、彼の「うっぷん晴らし」、極端に言えば「呪詛」のようなものだったのではないか と思われます。(これらは 屈原の思想の解説のようにも 読めますが(村岡訳だけが、上記引用文のあとに「といい、」と、英文にはない句を付けています)。

岡倉覚三の英文三部作、左から 『東洋の理想』、 『日本の覚醒』、 『茶の本』

美術学部は 近年拡充していますが、伝統的には、絵画科、彫刻科、工芸科、建築科、芸術学科で構成されていました。(芸術学科というのは、実技よりも 芸術理論や 美学・美術史を学ぶ科です。)絵画科は日本画専攻と 油画専攻に分かれ(「油画」というのは、かつての「西洋画」ということです)今では 油画コースのほうが 日本画コースの2倍以上の人数となっていますが、1890年(明治23)に わずか 28才で二代目(実質的には初代)の東京美術学校校長となった岡倉覚三は、美校に西洋画コースを設けず、絵画は 日本画のみとしたのです。

東京美術学校は 文部省の管轄ですが、それ以前に、当時あった工部省が 1876年(明治9)に「工部美術学校」を開設していました。そこでは イタリア人の美術家たち(絵画の フォンタネージ、彫刻の ラグーザ、建築の カペレッティ)を招聘して、西洋美術の摂取を目ざしていました。岡倉とフェノロサは この洋化主義の風潮と真っ向から対立し、当時退潮の一途にあった 日本の伝統美術の復興を目指したのです。結局、伝統派が勝利して、工部美術学校は 1883年(明治16)に廃止になり、1887年(明治20)に伝統美術の輸出政策と合致した 東京美術学校が設置されました。(開校して生徒を迎えるのはその2年後で、横山大観らが、その第1期卒業生です。) 西洋美術の模倣ではなく、伝統美術の発展を求める という岡倉覚三の理念は 理解できます。それは 夏目漱石の言う、内発文化の奨励 ということでしょう。漱石は「現代日本の開花」という明治44年の講演で、こう語っています。

岡倉としては、日本美術を開花させるためには、内発的な道をとるべきだ というわけです。そして、こうした岡倉の態度が さらに、日本をアジアの一員と位置づけ、アジアの美術全体の復興を目ざす論となって、「アジアはひとつなり」で始まるアジア美術史『東洋の理想』を書かせるに至ったことも、理解できます。手前味噌で言えば、日本の大学の建築学科で、西洋建築史と 日本建築史と 近代建築史しか教えず、日本がその一部である アジアの建築を教えないことに反発して、インド建築やイスラーム建築の調査・撮影と研究に進んでいった 私自身の軌跡と重なるからです。

けれども 建築家の立場から言って、岡倉覚三には 非常に残念な点があります。おそらく 彼の師であるフェノロサの体質でもあったのでしょうが、岡倉もまた 絵画、彫刻、工芸の分野に傾いてしまって、建築を おろそかにしたことです。明治初年、苦境に陥っていた日本の伝統美術は 絵画や工芸ばかりではありません。西洋化の波に押されて 日本の伝統建築は省みられず、興福寺の五重塔が 薪代として、わずか 10円で売りに出されたというのは有名な話です。伝統絵画や彫刻の復興をうたうなら、伝統建築の復興も うたってよかったはずです。

岡倉覚三やフェノロサは 1886年(明治19)に欧米美術視察の任務で 9か月間もヨーロッパに滞在をしました。この時、各国の美術学校を視察、調査し、中でもフランス美術の総本山たる パリ美術学校(エコル・デ・ボザール)を 東京美術学校の手本にしたはずです。ボザールというのは 17世紀に創立され、建築家を養成する「建築アカデミー」と、画家と彫刻家を養成する「絵と彫刻アカデミー」とから 成っていました。ここで育った美術家は 国のモニュメンタルな施設の仕事をするのが 第一の任務でした。絵画や彫刻は 建築の一部として、当時の古典主義の建物を飾る仕事が 主だったので、それを統括する 建築家が、どのプロジェクトでも 優位に立ちます。世界の美術学校は、建築科を中心とするのが普通だったのです。

と規定されています。ところが開校したあとの 明治 23年の同規則では、

としています。どういう いきさつがあったのかは わかりません。考えられるのは、美術学校設立を明治新政府に認めさせる方便が、国の目標たる「殖産興業」の一環として、美術品の輸出による 外貨かせぎの基盤を作る、ということだったのです。しかし 絵画・彫刻・工芸は輸出できますが、建築は輸出できませんから、建築科の予算が付かなかったのかもしれません。「建築科は 当分これを欠く」という条文は、いつまでも続きます。それから 20年以上もたった 明治も終わり近く、明治44年の「東京美術学校年報」には、次のように書かれています。

とうとう明治時代には 建築科が設置されず、大正3年になって 図案科が 第一部(工芸図案)と 第二部(建築装飾)に区分され、やっと大正 12年に 第二部が独立して「建築科」となったのでした。(今和次郎は 図案科の時代、吉田五十八は 図案科第二部の 最終卒業生です。)

しかし 美校創立時に 建築科が設置されなかったのは、予算の問題ばかりでは なかったでしょう。それは、岡倉覚三もフェノロサも 建築に対する情熱を持ち合わせていず、もっぱら絵画や工芸に心を奪われていたからだ と思われます。

モリスの師である ジョン・ラスキン、そしてイギリスを代表する歴史家となった エドワード・フリーマンは、どちらも大学で 建築を専攻したわけでもないのに、若くして 建築の本を書いて出版してしまったことは、「古書の愉しみ」の第9回に書いた通りです。そこでも嘆いたように、近代日本の知識人には 建築の教養が欠け、建築愛好者が少なく、建築の本を書く文人というのも、ほとんど現れませんでした(夏目漱石は 高校時代に建築家になろうと思ったそうですが、特に建築の本を書いてはいません)。

ただ『茶の本』の第4章「茶室」は 一種の建築論であり、ここを読むと、岡倉覚三は「建築」について 正しい理解をもっていたことがわかります。無知や偏見があったわけではありません。Architecture の語の用い方も、後の日本人(建築家でさえも)のような 誤った使い方(「建物」や「建設」を意味させるような)は 決して していません。

話が ずいぶん横にそれてしまったので、再び『茶の本』に戻ります。岡倉覚三の 英文三部作の初版を所蔵したものの、どれにも まったく図版がないことに 物足りなさを覚えていましたら、図版の入った版があることを 知りました。

前述のように、岡倉覚三の最初の本『東洋の理想』の初版は 1903年に 英国のジョン・マリー社からでしたが、翌年の 1904年には アメリカの ドッド&ミード社から 米国初版が出版されました。この「古書の愉しみ」で何度も採りあげた ジェイムズ・ファーガスンの本は、英国のジョン・マリー社で刊行された後に、米国版は 常に ドッド&ミード社から出版されていますから、英米の両出版者間には つながりがあったのでしょう。

次の『日本の覚醒』は逆に、1904年に アメリカのセンチュリー社から初版が出て、翌年の 1905年にイギリスの ジョン・マリー社から 英国初版が出版されました。ところが 最後の『茶の本』の場合は、1906年にアメリカの フォクス・ダフィールド社から初版が出たあと、イギリスのジョン・マリーは その英国版を 出版しなかったのです。どういう事情があったのか わかりません。英国版が出たのは、13年後の 1919年です。それも ロンドンのジョン・マリー社ではなく、エディンバラ(スコットランド)の T・N・フォーリス社からだったのです。フォーリス社というのは、20世紀前半に多くの美しい書物を出したことで知られています。この『茶の本』は、それまでの岡倉の本の初版と違って、カラフルなジャケットに包まれ、瀟洒なデザインの表紙、多くの図版と、なかなかに魅力的な本に 仕上がっています。これを手に入れて、私の蔵書の「岡倉コレクション」は完結した というわけです。 ( 2014 /09/ 01 )

< 本の仕様 > |