この夏(2008年)アルメニアに滞在していた間の8月 20日に、建築家の鬼頭梓さんが亡くなられたことを知った。 また、その2ヵ月前に『建築家の自由』と題する鬼頭さんの本が出版されていたことも知った。鬼頭さんといえば、日本の建築界の良心といわれ、公共図書館設計の名人であるとともに、建築家のプロフェッションの確立のために尽力された方として、つとに知られている。その目指したところが実現されずに、というより、もっと悪化したままに亡くなられたことは、さぞかし心残りだったことだろう と思う。ご冥福を祈る。

さて、その鬼頭さんの最後の本を取り寄せて読むうちに、ひとつの感慨にとらわれた。実はこの「原術へ」と題したサイトの3つの論文にからんで、鬼頭さんと私の間に ひとつの接点があった。その接点は、建築家の倫理に関する同じ志とともに、ある奇妙な印象のできごとでもあった。

一方 これら3つのエッセイについては、その発端から経過 および その意味について、ポール・ヴァレリーの ひそみに倣い、自分自身で詳細な「注解」や「解題」を書こうと思いながら、その時間がとれないままに何年も経ってしまっている。しかし鬼頭さんの「遺著」ともいうべき本を読むにつれて、その発端と経過についてだけでも ここに書いておこうと思い立ったのである。

ところで日本では、愚にもつかない日常茶飯事を綴った駄文を「エッセイ」と呼ぶ習慣がついてしまったようだが、本来のエッセイというのは、小論文や評論とも言えるような 論理的な主張がこめられた随想をいう。ここに掲げる論を、時に「エッセイ」とも「論文」とも呼ぶゆえんである。 ( 2008 /11/ 13 )

新日本建築家協会の成立

私が上記の3つのエッセイを書くことになった発端は、1986年の 新日本建築家協会 の出発に遡(さかのぼ)る。このホームページの読者としては 建築界の人と、それ以外の一般人を 半々に想定しているので、一般の方に理解していただくためには、建築家協会とは何なのかについての 詳しい説明が必要なのだが、それを じっくり書いていると あまりにも長くなってしまうので 別の機会に譲って、ここでは 要点を語るにとどめたい。

明治以来、日本で 建築の設計と監理を行う人たちは、西欧的なアーキテクト (Architect) の プロフェッション(Profession, 社会に貢献する 専門的職業)を 日本に確立すべく、「日本建築士会」を設立して その運動をしてきた(最初は明治 19年に「造家学会」として発足した。これが次第に アーキテクトの協会であるよりは学術団体へと変化していったので(現在の「日本建築学会」)、明治 44年に、学会とは別に 東京の「日本建築士会」と大阪の「関西建築協会」が設立された。大正3年に 両者を統合する意図のもとに「全国建築士会」が発足し、翌年「日本建築士会」と改称され、昭和 3年に 社団法人となった)。この建築士会の最大の目標は、法曹界に「弁護士法」があり、医療界に「医師法」があるように、設計・監理を行う人たちが拠って立つ基盤となるべき「建築士法」(アーキテクト・ロー)を制定することであった。

ところが 法案を 何度国会に提出しても成立せず、はるか後の 昭和の戦後になって(1950年、衆議院 建設委員会代表の 田中角栄 の提案による 議員立法で)やっと「建築士法」が成立したと思ったら、それは本来の「アーキテクト」とは まるで異なっ た、「ビルダー」の資格法に すりかわってしまっていた。営利企業としての建設会社や資材会社 その他が、「建築士」を社員として雇いさえすれば、営利行為として設計業務を行うことができる というのである。それでは 建築士は、建て主や社会の代理人となる「自由業」ではなく、営利企業に奉仕する被傭者、単なる技術者になってしまう。そして、それらの建築士(ビルダー)を統括する組織が、各都道府県の「建築士会」という名称になってしまったのである。

こうして、「建築士」という呼称の意味が すっかり変えられてしまったので、本来のアーキテクトを自認する人たちは、別の呼称である「建築家」と名乗ることになり、それを統括する組織として、国際組織である「国際建築家連合」傘下の「日本建築家協会」を設立したのである(1956年)。つまり 建設会社や 材料会社といった 営利組織に所属せずに、弁護士や医師のような、自由業としての 独立アーキテクト および その事務所に所属する人たちをメンバーとする、「専業設計者」だけの協会としたのである(検察庁に雇われる弁護士とか、製薬会社に雇われる医師とかが あり得ないように)。この時点において、英語のアーキテクトや仏語のアルシテクト、独語のアルヒテクトなどの訳語は、「建築士」から「建築家」へと、決定的に変更されたのだと言えよう。

しかし、建築家(アーキテクト)という呼称は 次第に普及していったにしても、彼らの努力もむなしく、その呼称が 何ら日本の法律に基づくものではないために、「建築家法」は制定されず、その立場は あいまいなもので あり続けた。ひとつの原因は、建築家協会の会員数が あまりにも少なく(最終的に 約 700人)、法が規定する設計者資格としての「一級建築士」の 一割にも満たないものだった。

そして建設省(当時)は、既存の法律が定める「建築士」および「建築士事務所」の制度を 貫徹させようとしていたので、これに対抗するには 建築家協会は あまりに弱体すぎた。本来、建築家というのは 建物の設計・監理を行う すべての人をさす呼称であるべきなのに、その一割以下の人たちだけを会員とするのでは、社会に対して その存在を認めさせることすらできない。「協会」というよりは、エリート建築家たちの「サロン」に過ぎないと、陰口を言われる始末だった。

そこで、現状打破の機運が熟した 1986年に、「日本建築家協会」は 専業設計事務所の連合体である「日本 建築設計監理協会 連合会」と合体し、またそれまで協会に 入るべくして入っていなかった建築家たちを 全面的に呼び込んで、日本の建築家の大同団結組織とし、名称を「新日本建築家協会」と改めたのである。 当時 筆者は 40代に さしかかったばかりであり、建築家協会というのは もっと年配になってから入いるもの とばかり思っていたのだが、発足する新協会への入会を要請する文書が届き、建築界では ここで一気に 建築家のプロフェッションの確立がなされるかのような、一種の熱気が立ちこめていたので、即座に入会することとした。

その前年の春まで、「サロン的な」、しかし ある意味では 戦闘的な 建築家協会を率いていたのは 圓堂政嘉氏であったが、この新しい動きを実らせるために、建築界の重鎮である 丹下健三氏が会長となった。この 世界的建築家は、折に触れて、日本の建築家の置かれた状態が 国際的に見て あまりに劣悪であり 歪められたものになってしまったことに、戦後の建築界を主導してきた世代としての 責任を表明していた。そこで 会長職につくと、精力的に 有力建築家たちを運動に巻き込んで、若い世代へのアピールも行い、新協会設立の 立役者となったのである。ひそかに思っているのだが、丹下氏は 新協会を設立することによって 建築家の制度を改善することの展望について、ある程度 建設省とも 合意に達していたのではなかったろうか。(じきに、それは裏切られることになるのだが。)

エッセイの執筆

こうして 1986年に誕生した 新日本建築家協会は、会員を 6,750人とする大所帯となった。といっても、当時 日本で設計活動を行っている者が 約2万 5,000人ほどいて、そのうち1万人くらいが 建設業の設計部に所属しているのであるから、専業建築家の およそ半分 ということになる。それでも 新協会は 新しい組織づくりに情熱的に取り組み、若い世代の会員からの 意見や提言を募った。新協会を活性化するためには それが不可欠であったし、また旧協会設立の中心人物であった 建築家の前川国男氏は、建築家協会を「処士横議の場」とすることを持論としていた。すべての建築家が 組織に縛られずに 自由に意見を述べあい、切磋琢磨することによって成長し、協会が発展する との考えである。

新しい機関誌は、本部の『JIA ニュース』のほかに 各支部のものができ、関東甲信越支部のものは『JIA Bullertin』と名づけられて、毎月刊行された。 それらの誌面もまた、「処士横議の場」となるべきものであった。( JIA(ジェイ アイ エイ)というのは、日本建築家協会を意味する Japan Institute of Architects の略であり、アメリカの AIA(米国建築家協会)や イギリスの RIBA(王立英国建築家協会)に倣ったものなので、会員は この呼称を好んで用いる。しかし、後に 日本建築学会が Architectural Institute of Japan を略して AIJ の略号を用い始め、また農協の全国組織(全国農業協同組合 Japan Agricultural Cooperatives )が JA という 似たような略号を大々的に用いるようになったので、かつての輝きは なくなった。)

本部、支部には さまざまな委員会や部会ができて、活発な活動が始められた。その中に、建築家のプロフェッションについて討議、活動するための「職能委員会」というのがあった。この委員会が『 JIA Bullertin 』の冒頭のページを使って「私の職能」という題の連載を始めた。 会員の建築家が、それぞれの体験に根ざした「職能論」を述べるというもので、依頼原稿もあれば 投稿もあったようである。

それを毎月読んでいて、どうも 論議が低調であり、自己満足めいたものも多く、このレベルでは 新しい協会の発展は危ういのではないか、もっと本質的な論議をしなければ、建築家のプロフェッションの確立など できるわけが ないのではないか、と感じていた。しかし、そう つぶやいているだけでは 何の進展もないのであるから、自分自身の考えを 根本からまとめて、協会員全体に向かって発表すべきだと考えた。

そもそも「プロフェッション」や「アーキテクチュアを「職能」とか「建築」と訳すことに 違和感をもっていたから、そのことも書くべきであると考えたが、そこまで範囲を広げると、1ヵ月くらいで 論をまとめるのは 不可能だった。当時は 私の事務所の設計活動に忙殺されていて、その時間がまったくとれなかったので、仕事に一区切りついた 1990年の 10月になって、やっと執筆にとりかかることとなった。

私は「旧協会」の会員では なかったから その時代の資料をもっていなかったし、まして アーキテクチュアやプロフェッションの訳語の問題を論じるとなれば、話は明治時代 あるいは江戸末期まで遡ることになる。こうして文献調査から始めて 自身の論を展開するのに3ヶ月かかり、また論文1編には おさまりきらずに、2編の姉妹論文となってしまった。すなわち 建築 という呼称を論じた「文化の翻訳、伊東忠太の失敗」と、職能 という訳語を論じた「何をプロフェスするのか」である。

この2編のエッセイを、年があけた2月なかばから、知人や新協会の役員たちに送り始めた。これを機関誌に載せてもらうか、あるいは 少々長いので別冊にするかして、会員の方々に議論してもらうべきだ と思ったのである。しかしこの頃、反対勢力からの力学が大きく働き、すでに「新協会」の活動は 低迷し始めていた。 初代会長であった丹下氏は、展望が開けずと判断して、当然期待されていた2期目の会長職を引き受けずに 去ってしまい、この当時は 林昌二氏(大組織設計事務所である 株式会社・日建設計 副社長)が 第3代目の会長となっていた。もちろん 論文は 林会長や、当時副会長であった 鬼頭梓氏、藤木忠善氏、大宇根弘司氏、そして「職能委員会」や「 広報委員会」にも送付した。

鬼頭氏からの手紙と「建築家の自由」

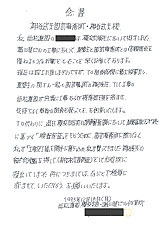

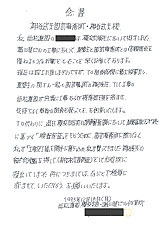

一般的に、日本人は自分の意見を開陳しない。波風を立てたくない、目立ちたくない、出る杭は打たれる、大勢に順応していたほうが安心だ。こういう姿勢が、常に わが国における諸制度の改革を遅らせる。したがって、私の送ったエッセイに対しても、反応しない人が多く、JIA 会長は 無反応であった。しかし 副会長の鬼頭梓氏は 礼儀正しく手紙をくれ、そして そこには「建築家の自由」と題する 抜き刷りの冊子が同封されていた。ここに手紙を転載させていただく。

神谷武夫様 1991年 2月 15日

前略

貴下の優れた論文をお送り下さり 有難うございました。 真に興味深く、そして殆ど全文にわたって 強い共感をもって拝読させて戴きました。 綿密な考証に深く敬意を表すると共に 厚く感謝申し上げる次第です。

貴下の御指摘の通り、日本では Architect も Architecture も そして Profession も、すべて日本なりの奇形と化してしまっているようです。私も長いこと 職能という訳語の不適切さと、それからくる Profession に対する誤った考え方とに悩まされて参りましたが、どうやら それは それなりに定着してしまっているようで困惑しています。貴下の論文は できるだけ多くの人たちに読んでもらい、考えて欲しいと思います。もし お差支えがなければ、是非 JIA ニュースに投稿なさって戴きたいと存じます。

いずれの機会にか 直接お目にかかってお話を伺えればと楽しみにしております。末筆ですが 貴下の一層の御研鑽と御健闘をお祈り申し上げます。

草々

二伸 大分前に 私が小さな集まりで講演したものの記録を同封させて戴きました。

御意見など賜れば幸甚です。

この同封されていた冊子、「建築家の自由」というのは、建築家が 自由勝手に建物をデザインすべきだ と主張しているのではない。建築家が クライアントや社会公共の利益に奉仕するためには、権力や金力、政治的な圧力や、さらには自分自身の欲望からも 自由でなければならない、ということであって、この題名は ルターの著書『クリスチャンの自由』に則ったものだ。(マルティン・ルター著、石原謙訳『キリスト者の自由・聖書への序言』岩波文庫、1955年。この訳書の 13ページに、「キリスト者は すべてのものの上に立つ自由な君主であって、何人にも従属しない。キリスト者は すべてのものに奉仕する僕(しもべ)であって、何人にも従属する」とある。)私は まったく知らなかったのだが、鬼頭氏は 敬虔な プロテスタントのクリスチャンだったのである。

これを一読して、大いに驚いた。その論旨が、私の論文「何をプロフェスするのか 」と ほとんど同一だったからである。私はクリスチャンではないから、ただ論理的に プロフェッションの意味を探求したのだが、クリスチャンとしての鬼頭氏の考えと 完全に重なり合ったのだった。

この冊子は、小阪 聖書研究集会というところで 鬼頭氏が請われて、信者仲間に対して 講演をした速記録で、そこの機関誌である『いこいの みぎわ』の第4集(1988年12月25日発行)に収録されていたものだった。したがって 建築界では まったく知られていなかったのだが、もしも これが建築雑誌か 建築家協会の機関誌に発表されていて、建築界に広く知られていたなら、あるいは、これに基づいて鬼頭氏が 本かエッセイを書いていれば、おそらく私は「何をプロフェスするのか」は 書かなかっただろうし、書く必要もなかったろう。なぜ 氏は そうしなかったのだろうか。私は次のような返信を 鬼頭氏に送った。

鬼頭梓様 1991年 2月 19日

拝復

ご丁寧なお手紙と、ご講演記録『建築家の自由』とをお送りいただき、ありがとうございました。早速読ませて戴き、「プロフェッション」に関する私の論文との親近に驚きました。鬼頭さんがクリスチャンでいらっしゃることを 初めて知り、今まで私の知る限りの 鬼頭さんのご発言とあわせて、成程 と納得いたしました。私は まったく無信仰の輩ですので、拙論文に 鬼頭さんのご講演とのキリスト教的類似部分があるとしても、それはまったく「プロフェッション」についての論理的探求による結果以外の何物でもありません。おそらく、ご講演の記録を 聖パウロの書簡になぞらえるとするなら、拙論文は『クォ・ヴァディス』のペトロニウスの述懐のようなものかと思われます。「蛇足」の一文は、お目ざわりだったのではないかと 拝察いたしました。

そもそも 私が あのような生意気な論文を書きましたのは、「建築家職能原則」とかいうものの内容と作成過程とに対する反発、という卑俗な動機に発するものでした。言いたいことの言いっぱなし、という無遠慮なものにすぎませんが、私の先輩である林寛治さんを初めとして、心ある建築家たちは、副会長をお務めの鬼頭さんの倫理性に 深く期待を寄せております。なお一層の お「仕事」を、心からお願いいたします。 草々

単行本『建築家の自由』について

鬼頭氏の最後の著書『建築家の自由』には この講演記録が収録されていて、それが 本全体のタイトルともなっている。建築を専門とはしない人たちに語りかけたものだけに、建築家の倫理について わかりやすく、しかも総括的に語られている この文は、おそらく 鬼頭氏の建築家としての生涯で 最も大切なことの表明だと みなしたのだろう。

ただ、本に収められた「建築家の自由」は、実際の講演記録とは 異なっている。 本には そのことが何も触れられず、末尾に『いこいのみぎわ 第四集』1988年 12月号 とのみ書かれているので、読者は オリジナルどおりに再録されているものと 思い込んでしまうかもしれない。といっても、内容が変質しているわけではないから、20年後の時代にあわせるとともに、信者の集まりでの講演 といった性格を薄めるべく、全面的に書き直したのだと思う。それによって クリスチャンとしての鬼頭氏の一面が 垣間見えなくなってはいるが。そしてまた、ややプライベートな場での語りを 書物によって公開するにあたって、ある種の遠慮が 働いたのではないだろうか。たとえば 次のような部分が削除されていることが、いささか気になるのである。

(建築家の)「中には 悪いのもまた たくさんおります。これは あまり俗な話で 申し上げたくは ないのですが、いろんな腐敗が 実は起ってまいります。一番憂慮すべき状況は、設計料が足りませんから その設計を 施工会社の人に手伝ってもらう訳です。施工会社のほうは ただで手伝いをしてくれる、何故 ただで手伝いをするかというと、今度は工事の発注の時に、これは必ず入札になる訳ですから、そのときに談合をする、その談合の席上で、実はこの仕事は 私のところでお手伝いをしています、というのが談合の材料として 最高の材料になる訳です。

ですから そこで利害が一致をいたしまして、一方は足らない設計料を、工事会社に ( 図面を)ただで書かせることで埋め合わせる、一方は それを 種にして受注を図る、そういう ちょっと暗澹(あんたん)とするような、退廃と言いますか、そういう情況が 目に見えないところで 今 進行してきております。こういうような状況というものを、このまま放置しておいて よろしいのかどうか、こういう事によって 誰が一番被害を受けるかというと、これは市民です。社会の一般の市民の方々が一番被害を受ける。」 (抜き刷り12-13ページ)

将来 建築学科の学生で「鬼頭梓論」を手がける人は、両者の異同を調べて、鬼頭氏の内面および周囲の状況の変化を 読みとってほしい。

この単行本『建築家の自由』は、鬼頭氏の これまでの建築家人生を振り返るインタビュー、再録エッセイ集、それに 主な作品のビジュアルな紹介 からなる、わずか 100ページの ハンディな本である。氏にふさわしい清潔な編集と造本は 好感が持てる。松隈洋氏によるインタビューでは、鬼頭氏が生涯 師と仰ぐ 前川国男 および その一門の人たちとの関係が興味深い。特に大高正人氏とは 同僚として一緒に仕事もし、独立時に 世話にもなったようである。その大高氏について、前々から気になっていたことを、ここに少し書いておきたい。

私の学生時代には 大高氏の活躍が華々しかった。千葉の文化会館や図書館、それに一連の農協の仕事などが次々と建築雑誌のトップを飾り、師の前川氏との往復書簡なども掲載されて、前川国男の一番弟子は大高正人だ という印象を世間に与えていた。次代のチャンピオンの一人と目されていたのである。

ところが その大高氏が、80年代に入って パタリと建築ジャーナリズムから消えたのである。そして『前川国男作品集』が 没後の 1990年に美術出版社から出たとき、鬼頭氏が代表となった刊行委員会には 大高氏の名前さえ なく、その書に原稿も書いていなかったのである。大高氏がジャーナリズムから消えた不思議さは、かつての丹下健三氏のそれを思わせた。

丹下氏は 1964年の東京オリンピックに 代表作、代々木の 屋内総合競技場を完成させて 世界に名をとどろかせたのに、それを機に 官公庁からの国内の仕事の依頼が パタリと途絶えた。1970年の大阪万博会場の設計を最後とするかのように、ジャーナリズムから すっかり姿を消したのである。そればかりか、60年代の後半には 巷間に丹下批判の大合唱がまき起っていた。

戦後の現代建築を 頂点にまで導き、日本を代表する芸術家として 世界から認知された、脂の乗りきった建築家が 干されてしまうというのは、まったく奇妙なことだった。70年代の建築界では、丹下健三は 設計をやめてしまった、とまで噂された。実際は 国内の仕事が なくなったのと 世界で名が知られたことから、中東を中心とする 海外での大規模な施設や宮殿の設計をしていたのであるが、国内では 作品ばかりか エッセイも、まったく建築雑誌に載らなかったのである。そうした丹下氏の 10年におよぶ「国外追放」は、事情に詳しい人の間では、マフィアの仕業だと 言われてきた。

大高氏の場合は、はたして どうだったのであろうか。マフィアの標的にされる事態があったのだろうか、それとも 単に優秀な所員がいなくなって、話題作が できなくなった だけなのだろうか。

* (大高氏は、2010年 8月に、86歳で逝去された。)

支部会誌での「何をプロフェスするのか」

話が横道にそれたが、ふたつのエッセイのうち、「何をプロフェスするのか」に 話をもどそう。鬼頭氏への手紙に書いたように、当時 新協会の職能委員会は「建築家職能五原則」なるものを とりまとめていた。それは 要するに、会員建築家の職業倫理 ないし行動理念といったものである。その文案が 1988年末に会員に送られ、これに対する意見、提言が求められた。これを読んで、あまりの 文章の質の低さに驚いた。そして、一体誰が誰に対して ものを言っているのか、建築家とはこういうものだ と言いたいのか、かくありたい という願いを表明しているのか、あるいは こうあるべきだと戒めているのかが分明でない。そもそも 自明のように やたらと使われている「職能」という言葉の定義がないので、何のことかよくわからない。

そこで 批判的なコメントを書いて送ったのだが、何の返事もなく、翌年(1989年)の9月になって、いきなり「建築家職能原則五項目」が完成したから、これで了承せよと 印刷パンフレットが送られてきた。 これが あまりに ばかばかしい内容と文体であったので、これでは いかぬ、と思ったことが 論文執筆の動機なのであった。「何をプロフェスするのか」の末尾のほうに「あいまいな美辞麗句を連ねた『原則』などを配布しても、社会の失笑を買うだけであろう」と書いたのは、このことを指している。

と、それだけ挑戦的な論文を 送りつけたのだから、当然「職能委員会」から呼び出しを受けて「査問委員会」にかけられる、というほどではないにせよ、大いに議論をして 新協会内部での議論の水準を高めていきたい と思っていた。ところが 驚いたことには、職能委員会からは 何の応答もなかったのである。議論のまな板に載せるどころか、論文を受けとった という返事さえもなく、ひたすらの沈黙であった。自己満足的に美辞麗句を並べていた人たちの 実態はこれかと、心底 情けない気分になったものだ。そしてまた、プロフェッションに対して「職能」という訳語を採用してきた経緯を 新協会の会員にも説明すべきだ という提言に対しても、旧協会でそれを推進していた人たちから 何の説明もなされなかった。

そのうちに、職能委員会ではなく、広報委員会の委員長である 渡辺武信氏より電話があり、関東甲信越支部の会報『 JIA Bulletin』の中の、先述の「私の職能」の欄に「何をプロフェスするのか」を載せたい というのであった。著者としては、支部ではなく 本部の『 JIA ニュース』に載せるべきだと思っていたが、最初に声のかかってきたところに従うことにした。渡辺氏というのは、知る人ぞ知る、詩人にして映画評論家、住居論も数冊ものしている多才な建築家である。若いときから 旧協会で積極的に活動してきたことでも知られていた。

そのゲラ刷りが送られてきたのは、ちょうど 私の チュニジア・アルジェリア旅行中だったので 校正ができず、だいぶ誤植が多かったが、ともかく 1991年の4月号に「本当の仕事」は「精神の内的促し」のため」という副題がつけられて掲載された。「五原則」に反発していた会員は多かったらしく、吉岡亮介氏をはじめとして 何人かの会員建築家から 共感の手紙をいただいた。しかし、職能委員会が沈黙したままなので、協会の中に議論の輪が広がることはなかった。

私のエッセイが なぜ それほど忌避されたのかというと、建築家の事務所(弁護士の事務所の多くが「○○弁護事務所」ではなく「○○法律事務所」と名乗っているように、「○○建築事務所」ではなく「○○設計事務所」と名乗っていることが多い)が 「株式会社組織」であるのは おかしい、と書いていることである。プロフェッションの意味を考えていけば 当然そういう結論になるわけで、建築家の事務所が 営利企業としての株式会社の組織になるならば、それは もう建設会社と何の違いもないわけである。営利企業の会社々長としての建築家の仕事が プロフェッションなら、建設会社の社長の仕事も プロフェッションになってしまうだろう。ところが日本では、多くの設計事務所が 株式会社となり、「設計業者」と 呼ばれている。こんな国は、世界中のどこにもない。 多くの国では 法律で、建築家の事務所は 株式会社とすることが禁じられている。(日本では 小規模の事務所は、当時あった有限会社組織を選んだが、株式会社と本質的な違いはなく、今では その制度はない。)

社会派弁護士として知られる五十嵐敬喜氏は、建築学会の機関誌である『建築雑誌』での座談に招かれた折に、次のように、控えめではあるが はっきりと発言している。(1992年 12月号 「制度の根源的な問題」 )

「弁護士と建築家を比べると、問題がクリアになると思います。弁護士会は自治の精神があって、ギルドを作るわけですけれども、かなりの権限と責任を持っている。その代わり、やってはいけないことも はっきりしている。例えば 弁護士は会社の役員になってはいけないとか、通常の社会にみられない 独自のルールがあるわけです。 (中略) 今の建築界の職能論を見ると、欠点が みえみえでしょう。自分で株式会社組織にしておいて、職能も認めろというのは、いろいろな意味で不合理です。」

JIA に 握りつぶされた「文化の翻訳」

さて、私が より力を注いだ もう一方の論文「文化の翻訳−伊東忠太の失敗」のほうは、広報委員会から 何も言ってこなかった。鬼頭氏の手紙には、「貴下の論文は できるだけ多くの人たちに読んでもらい、考えて欲しいと思います。 もし お差支えがなければ、是非 JIAニュースに投稿なさって戴きたいと存じます」と書いてあったが、これは ずいぶん奇妙な話ではないだろうか。

鬼頭氏は副会長である。会員から送られてきた論文を「できるだけ多くの人たちに読んでもらい、考えて欲しいと思」っているのなら、自分で段取りをつけて『JIAニュース』に載せれば よいのではないか。もちろん私は 会長、副会長、広報委員会に送っている。そして これらの論文は 原稿料かせぎのために書いたのでは 全然ない。 若い会員から できるかぎり 意見、提言を寄せてほしい という 新協会の たびたびの要請にこたえて、無報酬で 3ヵ月かけて書きあげたものである。これを機関誌に載せるか、あるいは他の方法で会員に配布して、「建築」と「プロフェッション」の定義について 会員相互の議論の まな板に載せるのは、新協会執行部の義務では なかったろうか。しかし、その後 鬼頭氏からは何の連絡もなく、広報委員会からも 編集部からも 何も反応がなかった。

常々 建築家協会の会員たちは、建築家の仕事が 世の中一般から理解されていないことを 嘆いている。それには さまざまな原因があるが、言葉(名称)の問題は その大きな要素である。そのことを この論文の要約のような形で 某新聞の「論壇」に投稿したので、不採用ではあったが ここに掲げておくことにしよう。

「建築基準法」の改名を求む

近年 さまざまな分野で国際化が進み、我が国と海外の交流が盛んとなっている。建築の分野も例外ではなく、日本の建設会社が世界中に進出していて、外国からは 日本の建設市場の解放を求められているのは 周知のことであろう。

一方 設計の分野では、丹下健三や 磯崎新、黒川紀章といった建築家は 世界をまたにかけて仕事をしているし、欧米の建築家も続々と来日して、日本での設計活動を行っている。大規模なものでは、レンゾ・ピアノによる関西新空港や、ラファエル・ヴィニョーリの 東京フォーラムが 設計を終えて着工するところである。

そしてまた 人々がさかんに海外旅行をして、古今の優れた建築作品や都市景観を眼のあたりにするようになったせいもあり、安藤忠雄や 磯崎新などの新作が話題となることも多くなって、建築が文化の表現であり、建物は建築家の作品なのだということが、我が国でも やっと理解され始めてきた。

それでもなお、建築家の仕事と 一般人の理解の間には 大きなズレがあるように見える。大新聞の記事においても、新しい建物が報道されるときに、著作者たる建築家の名前が 記載されていないことが多いし、通常 「建築」といえば、土木 とともに物理的、工学的な技術としてのみ理解されているのである。

なぜ そのようなことになったのかには 多くの原因がある。明治以来の実利主義政策のもとでは、欧米の科学や技術を学ぶことが第一とされ、文化や芸術の探求は あとまわしにされたこと、日本が地震国であることから 建物の耐震性が最重要視されて、大学の建築学科がほとんど工学部に置かれて エンジニア教育中心となり、欧米のような本格的な 建築家(アーキテクト)教育の機関が発達しなかったこと、等もその一つである。

こうした例に限らず、建築家の資格制度や 設計事務所のあり方など、日本の建築界のシステムは 世界中のそれと比べて、きわめて いびつな状態にある。これから ますます国際化していこうという時代に、日本だけの特殊性というのは困ったことである。そのことが集約的に表れているのが「建築」という言葉であろう。

一般の人々が「建築」や「建築する」という言葉を使うのは、「建物」や「建設する」という意味においてである。それは、英語でいえば 「ビルディング」や「コンストラクション」に相当する。しかし建築家が「建築」という言葉を使うときには、そうではなく、むしろ「アーキテクチュア」の意味において用いる。意味のちがいにもかかわらず 同じ言葉を用いているために、一般の人は建築家の発言や文章を 理解しがたく思うし、建築家のほうでは、一般の人が 建築を理解してくれないことを 嘆く。

アーキテクチュアというのは、ギリシャ語の アルキテクトニケー(諸芸の原理の意)を語源とする言葉で、アートとか、ミュージックという言葉と同じように、文化・芸術上の概念であり、抽象名詞であって、物理的なビルディングや、工学的なコンストラクションという意味ではない。

もともと「建築」という言葉は 古くから日本にあった言葉ではなく、ヨーロッパで確立した概念を移植するために、「哲学」や「芸術」などと同じように、明治の初めに 新しく造語された言葉である。そして伊東忠太の発議によって、当時の建築界が アーキテクチュアの訳語に定めたのであった。建てる、築く、という文字からなる言葉を訳語に選んだのは、後の誤解を生む一因であったと筆者は考えるが、ともかく文化・芸術上の概念として「建築」という言葉を定着させたのである。

ところが それから時をへるにつれて、建築という言葉が、物理的な「建物」や工学的な「建設」という意味でも用いられるようになってしまい、それを決定的にしたのが、昭和 25年に制定された建築基準法であった。

この法律は「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて・・・」と第1条にあるように、建設活動のビルディング・コードなのであって、アーキテクチュアという文化・芸術の発展を定めた法律ではない。音楽や文学についての法律など無いのと同様である。 更にその第2条では 用語の定義がなされていて、「建築」とは「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう」と定められてしまったのである。

この国家的行為のために、建築という言葉には、アーキテクチュアと ビルディングという二重の意味が込められてしまい、一般の人は建築(アーキテクチュア)への理解を欠き、また国際的にもコミュニケーション・ギャップを生じている。

我が国が世界と協調していくには、さまざまな面で 国内の特殊なシステムを 世界と共通のものに改めていかねばならない。「建築省」ではない「建設省」は、どうか「建築基準法」を「建設基準法」と改名して、用語の定義を 本来の意味に改めていただくようお願いしたい。

一般の人は アーキテクチュアの概念を知らない。そのために 建築家と一般人との話が かみあわず、議論は絶えず からまわりしてしまうのである。建築家でさえも それを正しく把握していず、言語化していないから、アーキテクチュアも ビルディングも コンストラクションも ゴッチャになっているのである。(今でも私は、アーキテクチュを「原術」と訳すのが一番よいと思っている。)

JIA から 何の応答もなく 半年ほどたった頃、もう一人の副会長である 藤木忠善氏(当時、東京芸術大学教授、論文を送ったときには すぐに 肯定的な返事の葉書をくれた)に どこかのパーティでお会いした時にも、あの論文を『 JIA ニュース』に載せないのですか、と問うたところ、「載るんじゃないの」との返事だったが、一向に載らないし、そのことについての説明もなかった。

そのようにして1年もたった頃、こうした JIA のサボタージュについて、建築界の裏側にも よく通じている ある編集者に話したところ、彼は「 JIA は マフィアと つるんでいるんですよ」と、こともなげに答えた。 そうだったのか、新協会発足からすでに5年、JIA はそこまで退廃してしまったのか。JIA の執行部は、表面では 建築家のプロフェッションの確立のために戦う というようなことを言っているが、裏ではマフィアと取引をしているのか、それでは この論文は JIA の機関誌に載るわけはないのだ、と気がついたのである。若い会員の積極的な参加と意見表明を 絶えず求めていたのは、単なるポーズにすぎなかったのである。

鬼頭氏と、もう一人の副会長・大宇根弘司氏は ともに前川国男建築設計事務所に勤めて 前川氏の薫陶を受けた兄弟弟子であったのに、日本建築家協会を「処士横議の場」にするという 前川国男の理想を裏切っていたわけだ。処士横議の場どころか、そこは言論統制の場だと言っていい。

しかし、アトリエ事務所系の鬼頭氏と大宇根氏が 握りつぶしの張本人とは考えにくい。おそらくは 大組織設計事務所(日建設計)の 林昌二会長の意向だったのでは なかろうか。もし不都合な部分があるのなら、自ら論文を書いて反論するなり、論客をそろえて公開討論会なり 開催すれば よいではないか。私の2編のエッセイは、読んでもらえばわかるとおり、「反・建築家協会」の内容ではなく、建築家協会の立場に立ったものである。しかし新協会のほうが、次第に本来の姿から後退、変質してしまっていたのだった。

マフィアの圧力に屈したり、あるいは この論文を載せると マフィアの側が気を悪くするだろうからと、掲載を自粛して握りつぶしてしまう というのであれば、戦前の思想統制の時代と 何ら変わりはない。

こうして、日本の建築家たち(すなわち JIAの会員たち)のあいだで議論してもらうために 精魂こめて書いた論文は、彼らの目に触れないように されてしまったのだった。

『 at 』という建築雑誌の懸賞論文

新日本建築家協会に「文化の翻訳−伊東忠太の失敗」を提出してから1年半近く たったが 、この論文をどう扱うのか、という意向さえも協会からは伝えられず、握りつぶされた ということが判然としてきた。これでは せっかく3ヵ月かけて書いた論文が 人々に読まれないままに消滅してしまう。当時は まだインターネットもなかった時代なので、ホームページに載せるというような方法もなく、マス・メディア以外に 発表の手段はなかったのである。

もちろん いくつかの建築雑誌の編集者に 送ったり 手渡したりして、掲載を依頼してみた。当時の私は知らなかったのだが、マフィアからの圧力は すべての既存雑誌に行き渡っていたから、どの雑誌も 掲載しようとは しなかった。ある編集者に再び会ったときには、「あの論文は むずかしくて、よくわからなかったですよ」などと言われた。冗談ではない、一般の人にも わかるように、噛んで含めるように ていねいに書いた論文が、建築雑誌の編集者に理解できないわけがない。彼らは マフィアの報復を恐れて、そのブラック・リストに挙げられた建築家の作品や 学者の論文は雑誌に載せないのである。

一体 どうしたものかと思っていた頃、ある人が 私の事務所を訪れた時に、最近は こんな建築雑誌もあります と言って、『at』という薄い雑誌を 置いていってくれた。古くからの出版社ではなく、建築の イベントや情報関係の会社である 「デルファイ研究所」が3年前(1989)に創刊していた マイナーな雑誌で、私は まったく知らなかった。何気なくパラパラめくっていると、創刊4周年記念の「懸賞論文大募集」という記事が 眼にとまったのである。これにでも応募しておくかと思い、よく読むと 募集テーマは「環境の中の建築」か「私の住居論」ということだったので、これでは だめだな と思ったが、「文化の翻訳」に「言葉環境の中の建築」というサブタイトルを付ければ いいかと考え直して、応募してみることにした。

翌月号に審査員の名が出て、審査委員長の宮脇檀氏と、澤良雄、大行征の3氏とも建築家であることがわかった。 宮脇氏は吉村順三を師と仰ぐ住宅作家で、旧建築家協会の 熱心な活動家でもあったが、大同団結の新協会になるや、建築家とは呼べない設計屋たちまでを加入させることに反対して、新協会に加わることを拒否した人である。常に 建築家としての筋を通して生きようとした人だった。数々の住宅の名作を残したのち、この6年後の 1998年に、いよいよ これから円熟するという 62歳の若さで ガンで亡くなってしまったのは、まことに惜しいことであった。

『at』 誌は新興雑誌だったので、まだ マフィアの恐ろしさを十分に知らなかったのか、そしてまた 懸賞論文であれば 選ぶのは編集者ではなく審査員だ ということになっているからか、「言葉環境の中の建築」という、とってつけた副題は問題にされずに、論理的構成と主張によって、私の論文「文化の翻訳−伊東忠太の失敗」が 入選作に選ばれたのである。

それでも、編集部には 懸念があったようで、審査員と相談の上であろうが、私の論文を 最優秀賞なしの優秀賞 ということにし、授賞式やパーティなどの派手な行事は 一切行わなかった。 創刊4周年記念のビッグ・イベントだ というにしては、不思議な話だったろう。

しかし、その懸念は 当たっていたとも言える。この受賞をきっかけに 私と親しくなった編集部は、翌年、私の「インド・ジャイナ教の建築」を隔月で1年間連載し、その翌年には 私の「インドの砂漠都市、ジャイサルメル」の特集号を出したりしたために、つぶされてしまうのである。それだけ、ここの編集部には 骨のある編集者がいた、ということを 意味してもいる。メジャーな建築雑誌のような、流行の建築作品の紹介に明け暮れるのではなく、古今東西の建築という文化について、さまざまな切り口から 探求・報道していこう という雑誌だった。「建築」とは、本来 そういうものだと思う。 似たようなスタンスで、もっとメジャーな存在だった『 SD 』誌も廃刊となってしまった現在、こうした建築雑誌が どこからか 発刊されてほしいものだと思う。

こうして、JIA に握りつぶされた「文化の翻訳、伊東忠太の失敗」は、新興建築雑誌の存在のおかげで、やっと印刷になって刊行され、人々に読んでもらうことができた。『at』誌の 1992年 11月号である。執筆してから、すでに2年も経過していた。新興の『at』はマイナーな雑誌であったから、購読者の数は まだ あまり多くは なかったろうし、この雑誌を知らない建築家もいたろう。それでも、これに目をとめ 注目してくれた人たちもいて、陰ながら応援しても くれたのである。

『 燎 』(かがりび) という INAX の雑誌

『at』誌に掲載されてから1年以上たったある日、建築評論家で編集者の 宮内嘉久氏から電話があり、「文化の翻訳」を『 燎 』に再録したいという、好意的な申し出だった。宮内嘉久氏は、その学生時代から わが国における建築ジャーナリズムの確立に邁進した、長老格の編集者である。ジャーナリズムというのは「新聞や雑誌の報道」と訳されるが、単に 建築の業界情報を流して 新しい建築作品の紹介をするだけでなく、建築をとりまく社会の動きをとらえ、建築界の出来事を 批判精神をもって報道し 評論すること、それが 建築ジャーナリズムである。批判精神なしのジャーナリズムは ありえないが、宮内氏の努力にもかかわらず、いまだに日本には 建築ジャーナリズムが確立していない。存在するのは 情報誌紙だけだ とも言われる。

宮内氏は かつて、伝統ある建築雑誌『 新建築 』の編集部にいたが、(ここに詳しく書いている余裕はないので 省略するが)「新建築問題」と呼ばれる事件によって、編集長の川添登、同僚の平良敬一、宮嶋圀男の諸氏とともに 一斉に退職した。その後 宮内氏は 建築家が「設計事務所」を営むように「宮内嘉久編集事務所」を設立し、美術出版社の、これも伝統のある『 国際建築 』誌 の編集を受け継いだ。

宮内氏が最も親しくした建築家は 前川国男氏で、前川氏に関する著作をものし、また没後の、そして唯一の作品集の編集もしたことから、建築界では 前川国男の代弁者ともみなされている。ル・コルビュジエに学び、日本に真の近代建築を根付かせようと努めた前川氏には モダニズムの「理念」があり、それは 理念としてのジャーナリズムを根付かせようとしていた宮内氏と 波長が重なりあったのであろう。

1968年に その『 国際建築 』というマスメディアが廃刊になり、またライフワークとしていた『 建築年鑑 』も廃止に追い込まれ、編集者としての拠り所がなくなっていた宮内氏に もたらされたのが、『 風声 』というミニコミ誌だった。書店で売っていたわけではないので、多くの人はご存知ないだろうが、京都の 岡澤という「洛匠織」の会社が資金を提供して、しかしその PR 誌ではなく、前川国男、白井晟一、大江宏、神代雄一郎、武者英二、岩本博行、そして宮内嘉久の諸氏を同人とする「同人誌」と称して不定期に発行された。しかし実質的には、宮内氏の信ずるところにしたがって編集する「建築誌」である。

その『 風声 』は 10年続いて 景気後退のために終刊となり、それを引き継いで 続刊できるようにしてくれたのが INAX 社長の伊奈輝三氏であった。『 風声 』から『燎』へと タイトルを変え、年3回発行、A6版 約 70ページの小冊子で、建築作品の紹介は一切なく、口絵のほかに 依頼原稿としての「随想」、人を招いての「対談あるいは座談会」、そして「文献再録」の3つの部分から成る。部数は 3,000部で、市販せず、読んでもらいたい人たちに送る、という形態なので、知る人ぞ知るの 少数メディアではあったが、建築界の主要な人たちには 良く知られていた。( 詳しくは、宮内嘉久著 『 建築ジャーナリズム無頼 』1994、晶文社 を参照されたい。)『 燎 』というのは「りょう」または「かがりび」と読む。ある領域を警護するために 焚く火のことであろう。私には、ゲルツェンが発行した雑誌の名前「 鐘(コロコル)」が思い出された。

この典雅な装丁の「雑誌」が、発表されてから わずか1年しか経っていない 私のエッセイを「文献再録」するというのは、異例のことだったろう。かつて再録されたものを見ると、最初が 村野藤吾の「信条としての少数派」、次いで 前川国男の「白書」、その他 白井晟一の「縄文的なるもの」、谷口吉郎の「建築意匠学・序説」、鶴見俊輔の「断章・北米体験再考」等の 錚々たる人たちによる昔の文章ばかりなので、ずいぶんと驚いた。 宮内氏は、「文化の翻訳」が『at』のようなマイナーな雑誌に載るだけでなく、現在の状況下では、もっと広く読まれるべきだ と判断したのである。(もっとも、部数の上では、『燎』は もっとマイナーな雑誌であったが。)

そのおかげで、私のエッセイ「文化の翻訳−伊東忠太の失敗」は、建築界の中心部の人たちにも よく知られることになった。しかも、既出の原稿の再録に過ぎないというのに、高額の原稿料を戴いたのにも驚いた (私にとっては空前絶後の原稿料だったので、無償で3ヵ月かけて書いた苦労が 経済的にも報われた、と思ったものだ)。「文化の翻訳」が再録された『 燎 』22号は、1994年の6月末に刊行された。

『 燎 』の文献再録への反応

『 燎 』の 22号が発行された2ヵ月後、丸善の『 學鐙 』という小さな雑誌が届き、科学ジャーナリストの 岡部昭彦氏から葉書をいただいた。『 學鐙 』というのは 明治 30年に創刊された、わが国最古の企業広報誌である。といっても通常のPR誌とはちがい、明治以来 学術書を輸入して学者・文化人に供給してきた書店(丸善)だけに、大半の執筆者は大学教授や思想家で、ミニ言論誌のような趣を呈している。大学人の間では 有名な小雑誌である。その 1994年9月号に、岡部氏が連載をしていた「科学の季節風」の欄に、「ひと夏の収穫」という文を書いていて、その中で『燎』に掲載された「文化の翻訳」を採りあげ、次のように論じていたのだった。

建築 はアーキテクチュアではない

「以前(1992年2月号)、この欄で紹介した年3回発行の『 燎 』22号(6月刊、INAX)に 注目すべき論文、「文化の翻訳−伊東忠太の失敗」(神谷武夫)が再録されている。 そもそもは「at 懸賞論文 優秀賞」を受賞したものであり、『at』の 1992年 11月号に発表されたとあるが、私などは この『at』からして はじめて耳にする誌名である。

筆者は2冊の本を翻訳した実例から 直截に ”建築” なることばに 根底からの疑義を投げかける。まず「これら3つの建築はとても美しい」という英作文における architecture の 単数形と複数形の混同からはじめ、英語の ”アーキテクチュア” やフランス語の ”アルシテクチュール” と 日本語の ”建築” とは イコールではないとする。日本語の ”建築” は一般には ”ビルディング”、あるいは動詞の ”コンストラクト”(建設する)の意味で用いられる。

建築という ことばは「古語辞典」にはなく、西洋文化輸入の際に 新しく造られた。そこには ”ことばの翻訳” を超えた ”文化の翻訳” の問題があったことを指摘する。アーキテクチュアが文化・芸術上の概念であるのに対し、建築は 物理的、工学的な意味を持たされてしまったために、『 建築大辞典 』は アーキテクチュアについてではなく、”建設工学” の大辞典になってしまった、と。

原罪 ともいうべきは、明治のはじめに 造家学に対し建築(という言葉)を確立してしまった伊東忠太にあり、それは大いなる失敗であったことを 詳細に展開する。これは 工学部に押し込められた日本の建築学の根本に潜む大問題であるし、いま 建築や土木が問われていることと 無関係ではないであろう。」

岡部昭彦氏は 中央公論社の科学雑誌『 自然 』の編集長を 16年も務めた方なので、自然科学者で その名前を知らない人はいないだろう。建築にも造詣が深く、それを科学者の目で眺めていたようである。「文化の翻訳」は 岡部氏によって『 學鐙 』で論じられることによって、建築界以外の広い範囲で知られるようになった。そして この記事が読まれることによって、半月前に論文を送っても応答がなかった数人の人から、その礼状が届いたりしたほどである。一方、岡部氏からの葉書には、次のような問いが書かれていた。

(1) 『at』の 92年 11月号を入手いたしたいのですが、発行所のアドレスと電話番号を お教えください。

(2) 右に審査委員名が もしなければ、これも お教えください。

(3) ご発表後、ネガティヴな反応がありましたら、お教え下さい。

この当時、私はまだ マフィアによる 私自身への迫害には気づいていなかった。 したがって岡部氏の「ネガティヴな反応」の意味が よくわからず、単に反論の有無を問うているものと 思ってしまったのだが、今にして思えば、氏は それを予想していたのかもしれない。そのネガティヴな反応は 次節に書くように、じきに現れることになる。そのことは、きっと 宮内氏から岡部氏に伝えられたことだろう。しかし その後の岡部氏は、私が期待したようには、建築界の暗黒世界の問題に 深入りは されなかった。

この翌年の 1995年には、『 戦後建築の 来た道 行く道 』という本が出版されて、その中の シンポジウム2「戦後建築を回顧する」(パネリスト 大谷幸夫、内田祥哉、長谷川堯、布野修司)において、学者で建築家の内田祥哉氏が 次のように発言している。(1995年、東京建築設計厚生年金基金刊、創立 25周年記念出版、p.117-8) 内田氏は戦前の構造学派、東大総長も努めた内田祥三氏の子息で、当時 建築学会々長であり 東京大学名誉教授でもあった。

「建築、つまり「アーキテクチュア」という言葉について、さきほどの宮内嘉久さんが出されている『 燎 』という本の中で、建築家の神谷武夫さんが たいへん明快な論を展開されていました。私は それを読んで感動して 皆に吹聴したら、ある人が 原典を探し出してきてくれました。それから いろいろな辞書を引いて「アーキテクチュア」という言葉を調べてみると、この言葉は非常に解釈がまちまちで、正式の解釈がある言葉ではない ということが分かりました。 結局「アーキテクチュア」は「アート・アンド・サイエンス」の世界であるということになり、その最も端的な表れが技術です。」

ヨーロッパから移入され、当初は「造家」と 訳され、のちに「建築」と訳されるようになった「アーキテクチュア」について、定年まで東大の「建築学科」の教授を努めた方から、今頃 このような発言がなされる ということ自体が、本来は奇妙な話だと言えるが(建築 という言葉の定義もなされないまま 100年間も、「建築」の教育が 最高学府でなされてきたのである)、だからこそ 建築界で議論する必要があり、このように議論の輪が広がっていくこと、そして日本人がアーキテクチュアへの理解を深め、定義し、共通の認識をえていくこと、それこそが 私の論文の目的だったのである。

このシンポジウムの記録を 今 読み返してみると、一般の人に理解されない、建築家や評論家に典型的な言い回しが多いことに 改めて気がつく。たとえば 優れた建築評論家で 近代建築史家でもある長谷川堯氏の、次のような発言。(p.116)

「単に一つの主義主張のために設計されたとか、単なる社会的要求を満たしただけのものは・・・・・それは 建築に なり得ないのではないか。本当に建築といえる建築を もっとたくさん つくり出せれば、何も建築家が声高に 建築を社会に説明しなくても、社会は わかっていくのではないでしょうか。」

建築という言葉を、「建物」や、建築基準法で定義されているところの「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転すること」という意味で理解している 一般の人が、これを読んで 理解できるわけがない。建築関係者は建築という言葉を、ある時は ビルディングやコンストラクションの意味で、ある時は アーキテクチュアの意味で、無意識に使い分けているのだが、それは一般の人には通用しない、内輪の言説なのである。上記の文で、「建築」という言葉を、すべて「建物」で置き換えて 読んでみてほしい。 べつに長谷川氏が悪いのではない。アーキテクチュアの概念が日本語に移されていない現状では、誰が語っても そういうことになるのである。

マフィアの圧力と INAX

しかし、おそらく この「文献再録」が、宮内嘉久氏に 災いをもたらしたのだった。それまで INAX の伊奈社長は『 燎 』の編集に一切口出しをせず、どれほど建築界に対して 批判的な記事を載せても、寛容に眺めていたという。そのことが逆に、宮内氏の誤算の因ともなったろう。あのエッセイには、翻訳論を超えた、建築家の制度の問題が含まれていて、頭のある人が読めば、その延長上に何があるか 見てとれたからである。それが、マフィアに それほどまでに危険視されるとは、書いた私も 宮内氏も、気がつかなかったのである。

私のエッセイが再録された『 燎 』22号は、奥付では 1994年6月 20日刊であるが、発行が遅れたらしく、私のもとに届いたのは6月 29日だった。(普通は、発行日よりも早く 著者や寄稿者のもとに届く。)そして、のちの『 燎 』25号の末尾に掲げられた 告知板「読者の皆さんへ」の回想によれば、22号発行の すぐあとの7月7日に、『 燎 』の事務局と INAX との懇談の席で、『 燎 』は 10年をもって廃刊、と告げられたのだという。すなわち、この 1年後の廃刊である。

宮内氏にとっては、寝耳に水の話であった。しかも そのしばらくあとで、伊奈輝三社長の INAX からの勇退(1996年1月)が、予告の形で公表されたのだという。このとき伊奈氏は、まだ 57歳である。会社の業績も好調であり、各方面から名社長とうたわれた氏が、いったい 何に責任をとったのだろうか。

『燎』の 22号には、もう一つのトラブルがあった。建築評論家の長老・浜口隆一、建築編集者の長老・平良敬一、同じく 宮内嘉久の3氏による鼎談「 地域建築家の地平は「丹下理論」の乗りこえなしに拓けない 」において、平良氏の勇み足で、建築史家の村松貞次郎氏への非難が 行き過ぎたのだった。

村松貞次郎氏は 東大・生産技術研究所を拠点に、「設計・施工一貫を推す」と主張した人である。営利企業に雇われない 独立した建築家が設計を行うよりも、建設会社の設計部が設計し、同じ会社の工事部が建設したほうが「近代的で」良い、と言うのである。『 新建築 』誌に 浜口隆一氏とともに連載した「ルポルタージュ: 設計組織を探る」において、当時 東大助教授だった村松氏は、強い調子で 次のように主張した (1962年5月号 p.146)。

「浜口さんは・・・・・民間の建築家 ―― フリー・アーキテクト(それは日本建築家協会で代表される)―― が、今後も かなり勢力を増すだろう、というのが 主要な論旨のようである。

端的に言って 私は そう思わない。建設業の 設計施工一貫した建築設計体制が、わが国の建築界の主体を構成する と考える。少なくとも 今日までのように 設計施工のシステムが 肩身のせまい、うしろめたい気持ちを抱かねばならないような、西欧的アーキテクト観は消滅し、堂々と設計施工が行われ、しかも その設計量においても わが国の建築生産の主体を占める と考えている。」

このあとにも、「私は、建設業の 設計施工一貫の体制に 賭ける」とか、

「設計施工一貫の生産組織こそ、これからの建築生産の 主体になるべきものだ」

といった主張が、「研究者としての生命を賭けて」 繰り返し述べられている。「生産技術研究所」の教員らしく、建築(この場合 アーキテクチュア ではなく、ビルディング のことだろう )を「工業製品の生産」ととらえ、効率のよい「設計施工一貫を 推し」たのである。(「建築生産」という奇妙な言葉も、ここから広まったのだろう。)

このように 専業建築家(アーキテクト)のプロフェッションを 根本的に否定する立場から、建設技術史を専攻しつつ、建築雑誌上にも 評論家として地歩を占めてきた。つまり、ホワイト・リストに挙げられてきた人である。その主張は、戦前の「建築非芸術論」の 野田俊彦や、「建築士法」を議員立法した 田中角栄の系統に属していた。

余談になるが、今回 私は、その『 新建築 』での記事 および、その連載が単行本になった『 現代建築をつくる人々、設計組織ルポ 』(1963、世界書院)を再確認しておこうと、東京都の 公立図書館の蔵書検索をしてみた。すると 驚いたことに、この本は、東京都に約 400館ある公立図書館と分館のうち、わずか1館にしか現れなかった だけでなく、あらゆる本を収蔵しているはずの 都立中央図書館にも 無い。そればかりか、国内のすべての建築書を集めているはずの 日本建築学会の図書館にも 存在しないのである。

あれほど建築界で話題になった本が、あたかも 組織的に回収されたかのようで、狐に つままれたような気分になった。( 回収もれの1冊だけが残ったのだろうか。この1冊が残っていなければ、完全な「 焚書 」だ。)

気になったので、村松氏の、見つかる範囲の著書の奥付における「 著者略歴 」を調べてみたら、氏が挙げている 自分の著作リストの中に、この本の名は 全くない。建築賞の審査員なども務めるようになるにつれ( 業界賞を除けば、受賞者の ほとんどは 建築家である )、40歳の時に 学者生命を賭けて 強く主張した「 建築家否定論 」を 、みずから 抹殺したくなったのだろうか。

しかし 学者というものは、それまでの学説や主張を変えるのであれば、その論理的な根拠を公表して、かつて 批判した 相手側からの 逆批判を甘受した上で、路線変更するのが 筋では なかろうか。それも「 学者生命を賭して」まで主張したことなら、なおさらである。( かつての自説を、「 焚書 」のような真似をして、こっそり 埋葬したのでなければ 幸いだ。)しかし、かつての 東大助教授としての その主張こそが、その5年後の 鹿島守之助氏(当時 鹿島建設会長)の「 設計施工一貫論 」と 連動していたのである( 両者の間に 何らかの取引関係があったのかどうかは 不明だが )。

当然のことに 平良、宮内両氏とは 相容れない立場であるがゆえに、両氏は『 燎 』誌上において、前川国男の 神奈川県立音楽堂・図書館の保存問題 を契機に「行きすぎた 感情的表現によって」 批判し、「村松貞次郎氏の 名誉と心情とを傷つける結果」となったのだった。

まもなく村松氏からは、「東京大学名誉教授」の肩書きを麗々しく添えた 強い調子の抗議状が INAX 社長に届き、宮内氏と平良氏は連名で『燎』の 23号に、「村松貞次郎さんへのお詫び」(1994年 9月 13日)という詫び状を 書く羽目となったのである。

宮内氏は、『 燎 』が廃刊になったのは、村松氏の抗議文が 原因だと思った、と語っていたが、いくら東大の名誉教授でも 天下の INAX の雑誌をつぶす力はないし、また平良氏による 非難の行き過ぎも、名誉毀損で罪に問われる というほどのものではない。潔い「詫び状」で解決する程度のものだった と言える。

『 燎 』を廃刊に追い込むような力を持つ組織があったとすれば、それはマフィア以外に ありえない。そして 伊奈社長の退陣は、INAX の責任で発行する雑誌に、マフィアと真っ向から対立するような論文を 無検閲で再録するにまかせたことで、詰め腹を切らされたのでは なかろうか。すべての建築雑誌が、マフィアによる ブラック・リスト上の建築家や学者の 作品やエッセイを載せないのは、まさに こういう事態を恐れているからに ほかならない。

その 伊奈社長退任の 1996年、INAX ギャラリーの 大橋恵美という人から6月 17日に電話があり、「建築と色彩」という展覧会をやるので、インドのジョードプルにある「青い町」の地区の写真を貸してほしい ということだった。 INAX と TOTO は タイルおよび衛生陶器のライバル会社で、ともに建築のギャラリーをもち、ギャラリーと関連した出版もしていた。INAX ギャラリーでは、展覧会をやると、同時に それをペーパーバックの図録(ブックレット)にして出版するのが習慣だった。

私のジョードプルの写真は 京都の出版社のほうに行っていたので、担当者に連絡をとり、フィルムの デュープ(複写フィルム)をとって INAX に貸し出してもらうように手配をした。21日に大橋さんから また電話があり、ジャイプルの「ピンク・シティ」の写真も借りたいし、インド建築の本も出版したいと思っているので、24日に 編集長の 出村弘一氏と一緒に 私の事務所に来るという。ところが当日、出村氏は予定時刻を変更して1時間遅く事務所に来ると、用事があると言って、何も話をせずに、そそくさと帰ってしまった。インド建築の写真を 用意しておいてほしいと言いながら、このあとは一切音沙汰なしである。

京都の出版社の担当者は、ジョードプルの写真のデュープをとり終って 大橋さんに連絡をしたら、少し待ってほしい と言われて、そのままに なってしまったという。そして、最初の電話から1ヵ月近くたった7月 15日に 大橋さんから手紙がきて、

「今回は スケジュールの都合上、先生の御写真を 拝借させて頂きますこと、諦める次第となりました」

というのである。

これほど 人を馬鹿にした話が あるだろうか。INAX に頼まれたから、こちらは忙しいのに 京都の人まで煩わせて すっかり手配をしてあげたのに、いったい何が 「諦める」だ。これが INAX という大企業の することだろうか。伊奈輝三さん、あなたが社長から 会長となった頃、INAX ギャラリーでは こんなことをやっていたのですよ。それとも、これは 伊奈氏自身の指示 だったのだろうか。

要するに これは、何も知らない大橋さんが 私に写真借用を頼んだら、それを知った出村編集長が ビックリ仰天したか、電話盗聴によって これを知ったマフィアから INAX の上層部に連絡が行ったかで、私と一切関係するな、借用料も払うな という命令のもと、依頼した写真借用でさえも ホゴにしたのだろう。宮内嘉久氏と比べて、なんと 情けない編集者だろうか。これ以後 INAX からは、インド建築の本を出すどころか、原稿依頼も 写真借用の話も 一切ない。普通の出版社なら、迷惑をかけた相手には、あとで その 償いをするものだが。

こういう行動を見るだけでも、INAX が『燎』を廃刊にした理由が わかろうというものである。

建築学会の機関誌『建築雑誌』の特集

『 燎 』の 22号が出た翌年、1995年の3月に、建築学会から私に、『 建築雑誌 』への原稿依頼があった。『 建築雑誌 』というのは、日本建築学会の会員3万 5,000名に 毎月送られる機関誌である。一般名称のような 奇妙な題名をしているが、1887(明治 20)年に創刊された、わが国で最も古い建築雑誌である。 明治時代には多数の寄稿や情報からなる民間誌や機関誌を「○○雑誌」と称することが多かった。森有礼らの『明六雑誌』、福沢諭吉らの『民間雑誌』、柳河春三らの『西洋雑誌』 などが名高いが、『 建築雑誌 』は 創刊後 120年以上も続いていて、しかも多くの商業誌が刊行されて 「建築雑誌」というのが一般名称として使われるようになっても、固有名詞としたまま 改名されなかった 珍しい雑誌である。会員の間では、一般名称と紛らわしいので、単に「学会誌」と呼ぶことが多い。

建築学会は、1886(明治 19)年に「造家学会」という名で設立された当時は 建築家の集まりであったが、次第に学術団体へと移行した。そして「工学部」の技術教育を中心としながら 建築家教育も従属的に含め、ほとんど 「総合建設学」とでもいうべき、世界でも類を見ない未分化な大学教育のあり方を反映して、「建設学」に関係あるすべてを横断的に擁するという、マンモス学会に ふくれあがってしまった。

したがって 明治時代とちがって、現在の『 建築雑誌 』は 建築学会の顔としての機関誌であって、論文集などはまったく別に刊行されているし、学会誌であるのに 書評欄もないという、まことに不思議な、エッセイ集のような雑誌となっている。 編集委員会のメンバーは2年ごとに一斉に入れ替わるので、その時々の編集長の方針によって、全体構成や特集内容の性格は ガラリと変わる。しかし種々の分野の会員 全員にサービスするためには、設計、構造、環境、歴史と、さまざまな部門を順に扱わねばならない。

1993年に 新編集長となったのは、珍しく大学教授ではなく、先述の JIA (新日本建築家協会)の建築家である 渡辺武信氏だった。氏は同じ JIA から 斎藤孝彦氏を 幹事・編集委員の一人として招き、建築家というものについて考える特集号を出すことも企画した。斎藤氏は 旧建築家協会の時代から、真摯に建築家のプロフェッションの確立や その他の問題に取りくんできた建築家で、このコンビは建築学会に建築家サイドの息吹を吹きこもうとした。

その特集、「建築家・そのあるべき姿と ありうる姿」は、渡辺編集委員会が担当する 最後のほうの 1995年7月号で、斎藤氏を主査として 編集された。ここに 私を含む 16人の執筆者が選定されたが、意外だったのは、その巻頭の総論的な位置が 私に与えられたことだった。建築家が主導権をとる編集委員会でなければ、こんな人選はできなかったことだろう。

商業誌ではなく、主に大学教員が編集委員会を構成し 執筆者を選定するので、マフィアも それは引っくり返せない。記事の扱い方を変えさせたり、写真の印刷を 劣悪にさせたりするだけである。(たとえば、後に藤森照信編集長のとき、「建築奇想天外」というグラビア記事が巻頭に連載された。私も1回書くように指名され、「ヒマラヤの寺院塔」の写真と原稿を送ったが、24回のうち 私の時だけ、後ろのほうのページにまわされ、しかも後ろ向きに(つまり 目立たないように )載せられたのである(1999年 11月号)。それに類することは何度もある。 写真の印刷を 劣悪にされたのは、若山滋編集長時代の 2000年 9月号の記事。)

前述のように 渡辺武信氏は、私が最初に JIA に2つのエッセイを送った時から それらを読んでいたわけだが、斎藤孝彦氏は「文化の翻訳」を、この1年前に『 燎 』の文献再録で初めて読んだのではないかと思う。つまり JIA がその論文を握りつぶしたのだということを知らないままに 強い印象を与えられたことが、私に総論的な原稿を書かせた動機だったろう。

「文化の翻訳」は アーキテクチュアの原義から説き起こして、それを「建築」と訳すことの諸問題を論じたものだったので、今回 私に与えられたテーマは、「建築家・アーキテクト・建築士の違いは何か」という、アーキテクト論であった。それは(マフィアが危惧していた)必然の成り行きであって、これを書くことによって プロフェッション、アーキテクチュア、アーキテクトの「 翻訳論3部作 」が そろうことになる。

原稿は 前の2編に比べて 短かめであり、5月初めには「あいまいな日本の建築家 -- アーキテクトの訳語をめぐって」を書き終わって 学会に送付した。編集委員会からは、「期待通りの 歯切れの良い論調、一気に読みました」という返事をもらった。

この特集の企画と執筆者の情報は 当然マフィアに伝わっていたから、関係者への監視が強まっていたらしい。原稿を送ってから2週間後の5月 16日、外での昼食から戻ってくると、事務所で いつも手帳を置いておく場所から、忽然と 手帳が姿を消していることに気づいた。2時間かけて探しまわったが、どこにもない。ところが その3週間後の6月6日の朝、事務所に行くと、同じ場所に 手帳が戻っていたのである。

つまり、誰かが私の事務所に不法侵入し、手帳を盗んで、当時の私の業務や交友関係を調査し、住所録などのコピーをとった後、再び夜中に不法侵入して、手帳を返却したのである。

この翌年からは、こういった家宅侵入は、特に外国に旅行をしている間は たびたび なされ、徹底的に身辺調査をされたようである。言ってみれば、戦前の 特高、あるいは アメリカの CIAによる監視のようなものだ。当時から私は1人で仕事をしているので、出かけている間の侵入は 容易だったのである。

その頃の、つまり初期の侵入は、玄関ドアの 錠のピッキングに よっていた。それが 何度もなされたために 次第にドアが開きにくくなり、ついに 1996年の 12月10日に 事務所のドアが開かなくなってしまい、大家さんに来てもらった。 翌日 メーカーの 美和ロックの 丸島達也氏を呼んで、壊れたシリンダーを調べてもらうと、人為的な外力によって 何度もピッキングされたために ディスク・タンブラーが変形してしまったのが原因と断定し、ピッキングのできない EC シリンダー(電子錠)に取り換えることを勧められた。すぐに事務所、自宅とも 金額のはる電子錠に付け替えたが、おそらく侵入の際には、盗聴器なども 取り付けられたことだろう。

さて、「あいまいな日本の建築家 ―― アーキテクトの訳語をめぐって」 の中で、最も刺激的だったのは、

「こうして明治以来の経過を たどってみれば わかるように、「建築家」という言葉は、日本のアーキテクトたちが 本来望んだ名称ではない。「建築士」という言葉が 西欧的なアーキテクトの理念とは 大きく くいちがってしまったために、建設業者や材料業者には属さない フリー・アーキテクトのみが、それまで俗語にすぎなかった「建築家」という名称を 用いることにしたのである。それは、公的な保証が何もない、苦渋の選択であった と言うべきであろう。 ところが「建築家」という言葉が アーキテクトの訳語として普及するにつれて、建設業の設計部の人達までが「建築家」を自称するようになったのは、大きな矛盾なのである。」

という部分であったろう。編集委員会から求められた「建築家・アーキテクト・建築士の違いは何か」について書いていけば、当然こういう帰結になる。そして 特集の中には、ゼネコン設計部の立場を代表して、鹿島建設・副社長の中島隆氏が「国際的プロジェクトの参加経験から学ぶ」という原稿を書いている。その中で

「一方、資格の問題については、現行の建築士法の枠組みを 大幅に変更する必要は ないのではないかと考えている。・・・・・ 建築の生産過程にかかわる者の 共通の基礎的資格として、一級建築士が位置づけられる。」

と述べている。つまり、田中角栄・村松貞次郎 路線に立脚する ゼネコン設計部として、建設業者や材料業者が「一級建築士」という資格のビルダーを 社員として雇えば、自由に建物の設計をしてもよい という、現行の「建築士法」で十分だ というのである。したがって、これに反対する立場のフリー・アーキテクトが 勝手に名乗ってきた「建築家」という名称は 建設業の設計部員には必要ない、ということを主張していることになり、上記の私の論旨を 肯定する文脈となる。

しかしこれは、大手建設業 設計部で働く 若手の設計員たちにとっては、晴天の霹靂(へきれき)であったろう。なぜなら、大学の工学部で成績優秀な学生が 大手建設会社に入社できるのであって、設計を志す優秀な学生が 給与のよさもあって、就職先として 設計事務所よりも建設業を選ぶ場合も多い。しかし彼らは学生時代に、アーキテクトの 概念も歴史も、日本と世界のシステムの違いも よく知らなかったのだから、自分は建築家になる というつもりで建設会社の設計部にはいり、毎日設計をやっている。それがある日、自分たちは「一級建築士」ではあっても「 建築家 」ではない、と知らされたら、これはショックであったろう。要するに、日本の大学では「 建築家のプロフェッション論 」が まったく教えられていないことが 問題なのである。

魔界のような世界

この特集をした 『 建築雑誌 』の 1995年7月号は、月末の 31日に届いた(当時の『 建築雑誌 』は、1ヵ月遅れが普通だった)。私のエッセイは「 翻訳論3部作 」の中の1編というべきものだったので、その末尾に、他の2論文を請求してくれれば FAX すると書いたら、各方面から請求があった。その中に、ある大手建設会社(清水)の課長である I氏より 10月になってから請求があり、さらに詳しい話を聞きたいと、月末の 30日の昼間に わざわざ 私の事務所に来て、2時間半も 話をしていった。しかし 格別 私の論文について深入りするわけでもなく、ただ雑談をしているだけのように見えた。また 彼の経歴を聞いても(京都大学の航空工学卒ということだったが)、特に こういうテーマに関連があるわけでもなく、また関心がありそうでもなかった。その後、彼から連絡もなければ、こうしたテーマについて 書いたものを 送ってくるでもなかった。

では一体、なぜ来たのか。それも 週末か 夕方にではなく、平日の昼間に、勤務時間をつぶしてまで来たのかといえば、おそらく 会社命令で、私の人物調査に来たのであろう。家宅侵入したり、手帳を盗んだりするだけでは 不足だったのである。一連の論文を書き、そこから今後どういう発言をするか想像がつく人物の、実際の姿と意見も見極めておこう というわけである。言わば、スパイというところだ。彼がどんな報告をしたか知らないが、この頃から 激しい業務妨害が始まった。

実をいうと、私は それまでの迫害には 気がついていなかった。それまでの論文は マイナーな雑誌に発表していただけなので、迫害の程度も それほど ひどくはなかったろう。しかし今回は 日本建築学会の権威ある雑誌である。そこに 如上のような内容の記事を 巻頭に載せたのだから、一気に、あからさまな攻撃となってきたのである。

この当時 私の主な仕事として、横浜で建設中の建物がひとつと、執筆・編集中の本が 2冊あった。これらに 一気に圧力が かかったのである。本の編集はストップしてしまい、杳(よう)として進まない。そして横浜の現場では、準大手建設会社の主任現場監督・Wによる 敵対姿勢が始まり、10月 25日に彼は、「今までは神谷さんと仲良くやってきたけど、これからは そういうわけに いきませんよ」 と、宣言をしたのである。

それからは、こちらの設計図に 描ききれていないことを 定例会議で相談して 決定していくのではなく、一方的に おかしな工事をして、それを設計事務所の責任であるとして 建主に報告をする。そして、こちらの空調設備設計の担当者による 小さなミスを、施工図の段階で指摘して改善するのでなく、実際に工事をしてから 重大な設計ミスだと騒ぎ立てる。各所で 下請け業者に おかしな工事をさせる。 現場は、毎週の定例検査で 私が それらを見つけて 直せと言っても、次週には直っていないという、熾烈な闘争の修羅場となった。あげくの果ては 工事側の現場所長が、この仕事は あんな設計事務所にやらせておかないで、我々に全部任せなさい、とまで 建主に迫る始末だった。建主がそれを拒否したのは幸いだ。

しかし 彼らが ありとあらゆる嫌がらせをし、私のやり直し命令も無視して (たとえば、手すりのプレートを、わざと はずれやすいように取り付ける 等)、すべてを設計事務所のせいにしたまま逃げ切ろうとして、竣工間際まできたとき、ふと私は「工事完了届け」のことを思い出した。

建物の工事段階で、工事が設計図どおりに 正しく行われるように、また現場で発生する諸問題を 適切に解決すべく、設計者は工事の「監理」をする。どんなに素晴らしい設計であっても、きちんとした監理が行われなければ、それは満足すべき建物にはならない(素晴らしい作曲であっても、きちんとした指揮が行われなければ ひどい演奏になるように)。そして監理者が、事前に工事側に どのような注意を与え、工事は いかに進んだか、不適切な工事は なかったかどうかを、最終的に書類に書き込んで 役所に提出するのが、「工事完了届け」である。役所はこれに基づいて現場検査をし、「 検査済証 」を交付する。

ところが今回、建設会社は最終ラウンドで、監理者としての設計事務所を陥れるべく、おかしな工事ばかり してきたのだから、「工事完了届け」にそれを全部書かれるかもしれない。それを恐れた現場監督・Wは、私に無断で、勝手に「工事完了届け」の用紙に、工事は すべて良好だったと書き込み、私の名の印鑑を買ってきて押印し、役所に提出して、何食わぬ顔をしていたのである。すなわち、「 有印私文書偽造 」という 犯罪行為にまで 手を染めてしまったのである。Wを問い正して これが暴露されたとき、この会社は、突然態度を変えた。平謝りに謝って、私がリストに挙げていた すべてのインチキ工事を ただちにやり直し、こちらの要求どおりの正しい工事を 竣工引渡しまでに完了させるので、どうか穏便にしてほしい と懇願し、その「念書」を書いたのだった。

こうして、年末の短期間で すべての残工事、ダメ工事をやらせて、ことなきを得たが、もしも彼らが その失敗をやらなかったら、私の身と事務所は、どんな事態に追い込まれたか わからない。それ以上に、これが 瑕疵だらけの建物となったら、どんなに 建主に迷惑をかけることになるか。思っただけでも ゾッとする。しかし 年内に竣工引渡しをすませて、何とか年を越すことができた。

この建設会社は、もともと 私に恨みがあったわけではない。ところが マフィアから指令がくると、どんな あくどいことでも 平気でするのである。今まで、マフィアに逆らった建築家や設計事務所は、こうして ひどい目にあわされたり、種々の妨害をされて、恐怖のあまり 転向していったのだろう。戦前の社会主義者や自由主義者が、国家に痛めつけられて 転向していった構図と同じである。(鶴見俊輔らの「思想の科学研究会」による『 共同研究・転向 』を、図書館で借りて読んでほしい。 平凡社 全3巻 1959、新版 1978、後に「東洋文庫」に所収)

この翌年から、私の海外旅行中に 何度も家宅侵入されたのは、マフィアが この「有印私文書偽造」に言及した「念書」を 盗み取り、処分しようとして、徹底的に 家捜しを繰り返したからなのである(私は きわめて整理好きなので、本棚の本が いじられても すぐにわかる。コピー機の側面の扉が 壊されてしまったこともある。そこに 隠してあるかもしれない と疑ったのだろうが、事務所には置いてなかった)。

出版すべき本のほうは、翌年になっても、編集が少し進んだと思うと すぐに中断してしまう。ほかにも、私の作品や インド建築の記事を載せることを約束した建築雑誌が、いずれも それをホゴにしてしまう。ずっと以前には なかった これらの現象の背後に、何かあるのではないかと思い始め、この5年来のできごとを すべて年代順に書き並べた表を作成して、やっとその因果関係がわかってきたのである。最初の論文を書いたときから、それは始まっていた。私の発言を封じて 建築界から抹殺すべく、すべてのメディアに圧力をかけたのである。しかし そうした、陰に隠れた外力の存在には、私よりも前の人たちがそうであったように、 なかなか気がつかない。建築雑誌に載らなかったのは、単に編集者に見る目がなかったか、あるいは 自分の能力不足であったか、と 思ってしまいがちである。

私もそうであったが、この横浜の工事の一部始終と、本の出版の問題が重なることによって、学会誌の論文をきっかけに、私がマフィアに徹底的に迫害され始めたことが、それ以前の ゆるやかだった経過と共に 理解され、すべての構図が見えてきたのである。それは 1996年の6月のことであった。

事態を打開するために、何人かの人に相談してみようと、まず JIA の、前年から関東甲信越支部の支部長になっていた斎藤孝彦氏に電話をして、学会誌のエッセイがもとで 火の粉が降りかかってきたので 相談したいと、翌日 建築家会館で面談するアポイントメントをとった。雑誌の記事というものは、何かあれば 執筆者もさることながら、その編集者も責任を問われるからである。特集の主査であった斎藤氏および 編集長であった渡辺氏とともに、JIA 内の正統派建築家がまとまれば、事態打開の手段になるのではないか と思ったわけである。

すると その日の夜中に、私の本の編集を中断していた出版社の担当者から、突然 FAX があり、仕事を再開しているので、じきに一部のレイアウトを持参するという。これは偶然ではない。中断していた仕事を再開するのなら、昼間電話をして 打ち合わせにくるのものである。つまり、私の事務所、自宅の電話がすべて盗聴されているということを、これで悟った。翌日の斎藤氏との会談の約束を 盗聴でキャッチするや、ただちに出版社の上層に連絡をして、編集作業を進めているポーズを とらせたのである。

この CIA もどきの組織は、個人から大会社までを 動かす力がある。ある時は銀行を使い、ある時は財界を使い、ある時は政治家を使って、あらゆる組織を操ることができるのである(ジャーナリズムでさえも)。

翌日、日本建築家協会の専用ビルである(前川国男氏の唱えた「処士横議の場」であるはずの)建築家会館のバーにおいて、斎藤氏に会って一連の災疫の話をした(バーといっても、ほかには 誰も 客はいない)。私は、当然 渡辺武信氏も同席するだろうと思っていたのだが、まったく現れなかった。しかも、斎藤氏から報告を受けたはずの渡辺氏から、その後も 一切のコンタクトがない。おそらく 斎藤氏が途中で長時間 席をはずしていたのは、2階に渡辺氏がいて、2人で相談していたのではないかと思う。そして両氏もすでに「ネガティヴな反応」を JIA 内外において蒙(こうむ)っていたのだろうが、当時の JIA の組織からいって 闘いの展望がまったく見えないことから、両氏とも 一切 沈黙をきめこんでしまったのである。これでは編集長の責任 ということの 自覚に欠けていると言えるが、逆に その無責任さが、学会誌における執筆者選定の自由度になっているとも言える(商業誌だったら、そうはいかない)。だいたい、この JIA のバーというのが曲者であって、ここから JIA の活動情報は マフィアに筒抜けになっていた らしいのである。マフィアは両氏の態度を見て、すっかり安心したことだろう。

ただ インド建築の本2冊は、その後の紆余曲折を経て、この年の秋に 何とか出版された。TOTO 出版の人たちが 圧力に屈せずに 頑張ってくれた おかげである。彰国社と、何という違いだろうか。

「なぜ株式会社か」という『 JIAニュース 』の記事

話は 時間的に少々先へと飛ぶが、日本建築家協会の機関誌、『 JIA ニュース 』1999年の5月号に「なぜ株式会社か」という 刺激的なタイトルの記事 が載った。著者はリチャード・サクソンという 英国の建築家で、ビルディング・デザイン・パートナーシップ、略して BDP という国際的組織設計事務所である 株式会社の チェアマンであるという。かつて村松貞次郎氏が「設計施工一貫を推す」と主張したように、今度は英国の建築家が「株式会社を推す」という主張をしたのかと、驚いて読んだ。 読むと、おかしい。そこには「合名会社として設立された」とか、「この組織を株式会社として再編した」とか、「会社のオーナーたちは それぞれ社長であり」とか、「ベンチャーに投機できる」とか、「PFI にも投資している」とか、およそ英国の設計事務所らしからぬ せりふが 次々と出てくる。

この記事は 上段に 翻訳があり、下段に 英語の原文がある。そこで、その原文を読んでみたら、これは相当に ひどい翻訳であることが わかった。そもそも この記事のタイトルは、「ADAPTING TO NEW REALITIES」(新しい現実への適応)である。設計事務所は 激しく変化していく現代に適切に対応し、「パートナーシップによって すぐれたデザインとサービスを提供しよう」という。それが どうして、「なぜ株式会社か」などという訳になる というのか。一体 誰が、何のために こんな訳文を 意図的に でっち上げたのかと思い、見ると 翻訳者の名前がない。翻訳物というのは 著作物である。JIA は 建築家の著作権の問題にも取り組み、建物への設計者の記名運動を しているはずではないか。それが 翻訳者名のない訳文を 機関誌に掲載するとは どういうわけか。

ここで 誤訳(というより 意図的な 捏造訳 )の指摘を 延々と繰り広げるつもりはないが、もし こんなことを言われたのは心外だ というなら、翻訳者は 正体を現して、私の事務所に来ていただきたい。逐一、誤訳を指摘しよう。しかし、これは誤訳というよりは、作為的なプロパガンダなのである。JIA 会員建築家の事務所の多くが 株式会社になっていることを問題視する批判に対して、株式会社であることを正当化しようと、作為的に訳文を捏造(ねつぞう)し、しかし責任者の名は出せずに 隠蔽したのである。そして、あたかも きちんとした翻訳であるかのごとくに、和英併記とした。JIA の会員も ずいぶんと馬鹿にされたものだ。どうせ英語など読めないだろう、と 高を括られたのである。

** この 翻訳者(というより 翻訳捏造者 )は、ついに姿を現わさずに、身を隠したままである。 おそらく、当時の JIA 会長自身 が、腹心の部下に やらせたのであろう。 あるいは、会長自身が 翻訳捏造者 だったのだろうか?

さて、事業を営む組織の一般的呼称は、英語では 主に3つある。 カンパニー(Company)と、コーポレーション(Corporation)と、ファーム(Firm)である。 カンパニーは 主として英国で、コーポレーションは 米国で多く用いられ、日本語の「会社」、「企業」を意味する。これは法人であって、その多くは 営利法人としての株式会社である(非営利のものとしては、ギャランティー・カンパニーなど)。個々の株式会社の名前は、日本では「○○株式会社」とか「(株)○○」などと書くように、米国では「○○ inc.」(Incorporated の略)、英国では「○○ Co.,Ltd.」(Company Limited の略)あるいは「○○ PLC」(Public Company の略)と表記するのが普通である。

これに対して「ファーム」というのは 法人ではなく、個人をベースにした共同事業体なので、通常は「事務所」と訳す。弁護士の事務所は どんなに大所帯であっても、ロー・ファーム(法律事務所)であって、カンパニーや コーポレーションではない。同じように 建築家の事務所も アーキテクチュラル・ファーム(建築事務所)であって、コーポレーションではない。米国のアーキテクチュラル・ファームが 最も多く用いている事務所名は、「○○ Architect and Associates.」(建築家○○と その協力者たち)である。

プロフェッション(社会に貢献する専門的職業)というのは 個人に属するので、営利法人としての会社には なじまない。世界のどこの建築家協会も、建築家個人をベースにしているのであって、企業ではない(建築家は個人として行動するのであって、社員としてではない)。

弁護士というのは 会社に雇われてはならない のが原則であるから、大規模なロー・ファームであっても、会社組織ではなく、パートナーシップ制をとる。2人以上の弁護士が同一の事務所を共同で運営し、一人一人のパートナーが自分の責任で独自の仕事をするとともに、大きな仕事では役割分担をして協働する。 パートナーではないスタッッフは「メンバー」と呼ばれる。

建築家の場合も同様で、米国で最大規模、かつ質の高い設計をしている S.O.M.(初期の3人の パートナー建築家、スキッドモア、オーイングス、メリルの 頭文字による略称)は、現在では 30数人のパートナーと 1,000人以上のスタッフを擁して 米国各地だけでなく世界に展開しているが、これほどの規模であっても 会社ではなく LLP(Limited Liability Partnership)、つまり有限責任の個人の協働体制としての、パートナーシップ事務所である。

したがって、営利法人が コーポレーションであるのに対して、パートナーシップ事務所は、規模の大小にかかわらず ファームと呼ばれる。

このパートナーシップ制度によって、建築家は自立しながらも 協働によって大きな仕事もこなせるし、日本のように 若い建築家が やたらと独立して個人事務所の数を増大させることを 防げるのである。

余談だが、近年評判になった韓国のTVドラマ『冬のソナタ』に、ヒロインの ユジンが仕事をする、絵に描いたような アトリエ型設計事務所が出てくるが、あれを日本語版が「会社」と呼んでいるのは いただけない。あれは 英語版が正しく訳しているように、「事務所(ファーム)」 である。

ところが逆に、日本建築家協会では、会員の属する 大組織の設計事務所を「ラージ・ファーム」と呼んでいるが、これは誤り、というよりも 偽りである。日本では規模の大きな設計事務所は ことごとく法人組織としての「株式会社」となっているのだから、ファームではなく、カンパニー、あるいはコーポレーションである。それを ラージ・カンパニー ではなく ラージ・ファーム などと呼ぶのは、敗戦を 終戦と言いくるめた精神構造と同じ 欺瞞的な呼称であると言えよう。

近代的な株式会社の始まりは、1600年に設立された 英国の「東インド会社」という商社である。南アジアや東南アジアと貿易を行うために、オランダ(1602年)、フランス(1604年)、さらに他のヨーロッパ諸国も、同名の「東インド会社」を設立した(当時の 東インドという言葉は オリエントと同義であって、ほとんど アジア全体をさした)。商船で 遠隔の地まで航海し、大量の物産を買い付けて持ち帰るためには 莫大な資金が必要で、それを株券発行で調達したのである。この資本と、商社のもつ軍事力と才覚が、アジア諸国を植民地にしていった。帝国主義の発展を支えたのは、株式会社であった。本国の株主は、貿易が成功すれば多くの配当を得たが、嵐で難破したり、現地で暴動にあったりして失敗すれば、大損害をこうむった。

一方、プロフェッションの業務というのは 商売ではなく、また事務所設立に 高額の資金を必要とするわけではないから、設立は容易である。そのかわりに、一人一人のパートナーが その業務を行うための、国家が授与するライセンスを もっていなければ ならない。それを保証するのは、高度な専門知識と手技の能力、それに 社会に貢献するための倫理性であって、商業主義ではない。

以上のことを頭にいれて、さきほどの『 JIA ニュース』の記事を見ると、奇妙なことが多い。翻訳の題名が「なぜ株式会社か」とされているのに、この BDP という組織が 株式会社なのか パートナーシップ事務所なのか、よくわからないのである。設立時には「伝統的なパートナーシップ事務所」だったという。で、1997年に「カンパニー的なパートナーシップを パートナーシップ的なカンパニー」に再編したというのであるが、カンパニーにもいろいろな種類がある。記事末の英文の紹介を見ると、正確に「株式会社」であるとは どこにも書いてない。事務所名は あくまでも 「ビルディング・デザイン・パートナーシップ」であって、どこにも「Co.,Ltd」とも「PLC」とも書いてない。しかも「建築家やエンジニアの国際的な ファーム」であると書いていて、カンパニーとは書いてない。こうなると、BDP というのは パートナーシップ事務所ではないかと思われるのに、翻訳は「なぜ株式会社か」であり、訳文中には いたるところに「わが社」とか「株式会社」と書かれている。

今回、この文を書くにあたって、確認のために BDP のホームページを当たってみた。事務所紹介のページには「BDP is the largest interdisciplinary practice of architects, designers, engineers and urbanists in Europe.」と書いてあるだけで、やはり「Co.,Ltd.」とも「PLC 」とも書いてない。どのページを見てもそうである。おそらく 誰でも このホームページを見れば、これはパートナーシップ事務所だと思うだろう。そこで、BDP の「Enquiries」のメール・アドレスに、次のような質問メールを送ってみた。

「私は日本の建築家ですが、質問をさせてください。

貴事務所のみごとなウェブ・サイトを拝見し、事務所形態に興味を覚えました。 事務所の名称は BDP すなわち Building Design Partnership であって、Co.,Ltd. とは書いてありません。

貴事務所の法的形態は、パートナーシップ なのでしょうか、株式会社(Joint-Stock Company)なのでしょうか、それとも もっと別の形態なのでしょうか。

また英国では、設計事務所が営利企業としての株式会社であることが 可能でしょうか。」

ということを 英語で書いて送った。しかし、返事は来なかった。なぜ 返事を しないのだろうか。思うに、もしパートナーシップ事務所であれば、すぐに そう書いた返事をよこすのでは ないだろうか。返事をよこさないのは、株式会社であるけれども、そうと公言したくない のではなかろうか。もっと言えば、BDP は、株式会社であることを、極力 隠そうとしているのではないか。組織の名称も、ホームページによる広報も、雑誌への寄稿も、すべて株式会社ではないような書き方をしているのでは ないだろうか。

ところが それを、あたかも株式会社の形態を正当化し、主張しているエッセイであるかのような 意図的な(インチキな)翻訳をつくり、翻訳者の名も伏せて『 JIA ニュース』に掲載したのは、JIA 執行部の詐術だったのだと思う。個人事務所で設計活動をしている若い会員建築家たちは、この記事を見て、株式会社にするのが、これからの方向なんだ、と思わせられたにちがいない。

日本建築家協会が、本当に 日本に 建築家のプロフェッションを確立しようと思っているなら、「なぜ株式会社か」ではなく、「なぜパートナーシップか」というエッセイをこそ載せて、会員建築家に、株式会社ではない「 パートナーシップ事務所」の制度について、情報を提供すべきではないのか。

このような形で この記事を掲載した執行部に 抗議をしようかとも思ったが、どうせ 私の言うことは 握りつぶされてしまうのだから、もう声をあげる気も失った。

このときの建築家協会々長は、株式会社・日建設計に次ぐ 大組織設計事務所、株式会社・日本設計の 副社長、村尾成文氏であった。 ああいうプロパガンダ記事(偽の翻訳記事)を、JIA 執行部が 匿名で載せたわけも わかろうというものだ。こういう「まやかし」の体質をもつ「日本建築家協会」を、世間の人が信用すると思っているのだろうか。

こういうこと(建築家のプロフェッション)に 強い関心を抱く女性の編集者がいた。設計事務所が株式会社であるのは 絶対におかしい と強く主張していたが、そのために彼女は、日本の建築界から追放されてしまったのである。

もう一度言うが、日本建築家協会の多くの会員が その設計事務所を 株式会社(有限会社も同じである)としているのは、自分たちの組織が プロフェッションではなく、「営利企業」としての「設計業者」であると宣言している ことになるのだから、「設計入札」や、山本理顕氏の言う「代願屋」扱い(『建築雑誌』 2008年6月号)に対して、あまり 苦情は言えないのである。

終わりに

新日本建築家協会は、1996年に「新」を取り去って日本建築家協会の名に戻していたが、もはや 創立当初の志を失い、「歌を忘れたカナリア」となった、というより、JIA 自体が、建築家のプロフェッションの確立を さまたげる存在であるように見える(実は、これは 故・宮脇檀氏が 言っていたことであるが)。もはや この協会に期待することは何もなくなり、私は 2003年に 日本建築家協会を退会した。

それ以前も 以後も、私の活動は 絶えず マフィアによって 執拗に妨害されている。出版では、『イスラーム建築』の出版拒否については ここをクリック、『ファーガスンとインド建築』については ここをクリック、『東京都 現代美術館』については ここをクリック して 読んでいただければ幸いである。

原稿依頼や 講演依頼は、電話の盗聴によって 即座に情報がキャッチされ、たちまち 依頼側に圧力が加わって、依頼が取り消されたり、縮小されたりする。それが どんなものか、ここでは その実例を ひとつだけ書いておくことにしよう。

TOTO出版から出した『インド建築案内』は 大きな評判をとり、売れ行きもよかった。1998年の2月 16日に インテリア・コーディネーターのKさんが事務所に来て、講演を依頼された。Kさんは もと三井ホームの社員で、独立後も半分以上は三井ホームの仕事をしているという。毎年1回、三井ホームのインテリア・コーディネーターの総会が午前にあり、午後に講演会、夜に懇親会をやるという。 総会には全国から 100〜150人のインテリア・コーディネーターが集まる、昨年の講師は光藤俊夫氏で、会場で光藤氏のサイン本を売った、今年は6月5日で、私にインド建築の講演をしてもらい、懇親会にも出席してほしい、本も 100冊くらい売る。ということで、十分な謝礼額も提示された。

ところが、3月中に 次の打ち合わせに来る、ということだったのに、その後 まったく連絡がなく、4月も半ばを過ぎてしまった。そこで4月 20日の朝に、Kさんの名刺にあった 三井ホーム・東京西支店に 問い合わせの FAX を送ろうとしたら、驚いたことに、この番号は 今は使われておりません、というアナウンスがあり、送れない。そればかりではない、三井ホーム・東京西支の電話番号まで変わっていて、つながらないのである。私に連絡を よこさないばかりでなく、私からも 連絡できないように、会社の電話とFAX 番号を すべて変更してしまったのである。

しかし前回、Kさんが こちらに来る時に、こちらの地図をKさん自身の仕事場に FAX しているので、そこに送ろうとしたら、これもまた 番号変更で送れない。マフィアの圧力で、私への講演依頼をホゴにしようとしているのだろう とわかったが、これは 最後までやらせようと、たまたま 打ち合わせ記録にあった、Kさんの別の仕事場の電話番号にかけると、これは やっと つながった。Kさんは 10時半に出社するというので、電話をくれるように頼み、新しい FAX 番号を聞いて、前回の打ち合わせ記録を送った。

これを見たKさんは驚いて、会の幹事たち および三井ホームと 大慌てで対応策を相談をして長引いたらしく、電話をくれたのは2時過ぎだった。電車が遅れて出社が遅れたとか(3時間半も!)、会社の組織替えで 電話やFAX番号を変えたとか(すべての番号を! しかも転送ではなく、 廃棄した!)、いろいろ 取って付けた釈明をし、しかし講演会は 予定どおりやってほしいので、5月8日に 別の幹事のAさんと一緒に事務所に来るという。もう逃れられないと、三井ホームが判断したらしい。

それでも マフィアの圧力に屈して、講演会の前日に総会を すませてしまって 地方会員の大半を帰してしまい、講演会への出席者を 80人くらいに減らしてしまったのと、懇親会でのサイン会は取りやめにし、本は、紹介した TOTO 出版から わずか 20冊だけ取り寄せて売ったという。三井ホームという一流 (?) 企業でも、マフィアから圧力がかかると、こんなことを するのである。

ほかの会社からの 原稿依頼でも 講演依頼でも、似たような経過をたどる。原稿依頼の最初の電話の翌日に、昨日の話は なかったことにしてほしい、と言ってくることもある。小さな編集プロダクションほど、圧力に弱いので そういう傾向があり、大会社は約束した以上、ひっくり返すということまでは しないようである。最近では、早稲田芸術学校とか、世界遺産アカデミーとかが、連絡途絶え組である。

では、一体なぜ私の言論が それほど忌避され、私の あらゆる活動が妨害されるのか。これを一般の方にも 十分にわかりやすく、しかも根本的に説明するには、もう1編のエッセイを書かねばならない。建築家の仕事や理念、日本の建築界の 退廃した現状、そして日本の 特殊な大学教育システムから、世界標準と異なった 資格制度および 設計組織、等々をトータルに述べるためには、かなりの準備と時間が必要である。したがって、今回の「解題」は 一応ここで終わりとし、いずれ 新しいエッセイを、「解題」ではなく、4番目のエッセイとして追加したいと思う。

なお この 「解題」を書くにあたり、最大限 当時の資料に当たったが、私の記憶違いや 認識の不備などが あるかもしれない。それに お気づきの方は、是非 当方まで お知らせください。誤りがあれば、ただちに訂正いたします。

( 2008 /12/ 08 )

|