今までに私は、共著は別にして、6冊の本を 出版しています。その中で 最初に出版したのが、今回 採りあげる『イスラムの建築文化』(Architecture de l'Islam)です。これは スイスで出版された 仏語の書物を邦訳したものですが、私自身が8年前に執筆した『イスラーム建築』は 私の 7冊目になる筈だった本で、「古書の愉しみ」の 第 21回 で書いたように、マフィアの圧力によって どこの出版社からも 出版拒否されて、「幻の本」となってしまいました。

『イスラムの建築文化』の初版が 原書房から出版されたのは、今から 27年前の 1987年 11月ですから、それほどの 古書ではないのですが、原書房は その2年3ヵか月後の 1990年2月に 増刷し、その半年後に 普及版を出した後は まったく増刷していませんので、これもまた 今では入手困難な「稀覯書」になってしまいました。そこで、本の内容と造本を、この『古書の愉しみ』の第 24回として 紹介しておこうと 思います。

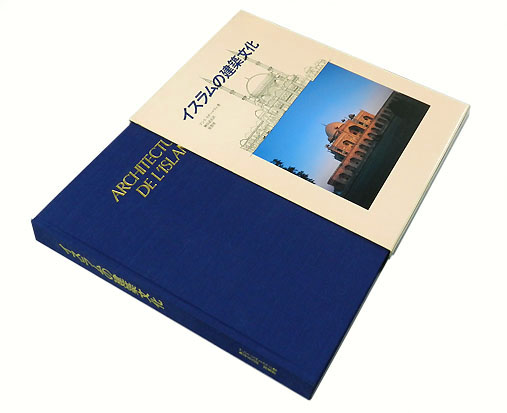

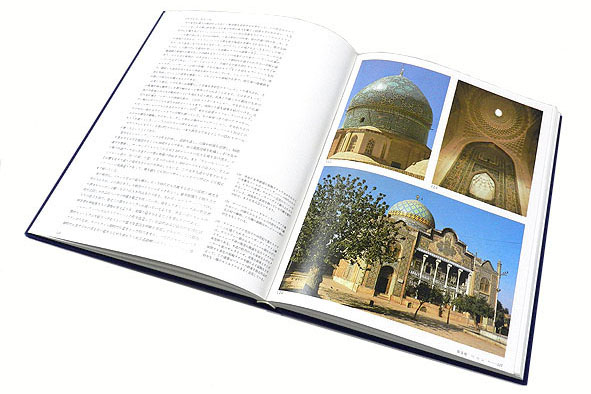

『イスラムの建築文化』を開いたところ

そもそも 私が アンリ・スチールランの "ARCHITECTURE DE L'ISLAM" (イスラムの建築文化)を 翻訳することになった動機は、何度か書いていますが、未出版の『イスラーム建築』の「あとがき」から 引用しておきましょう。

「イスラーム建築との 私の付合いは、ほぼ 30年になる。 最初の出会いは インドにおいてであった。そもそもは、当時の 日本の建築界が(明治以来)欧米にばかり 顔を向けていて、日本が属する アジアの建築を まったく無視していることに反発し、建築家として独立する前の3ヵ月間の 海外建築視察旅行の行先に、欧米ではなく インドを選んだことにある。そこには 学生時代から習い覚えた建築とは まったく異なった世界があり、「欧米対日本」という二元論を打ち破る 建築文化の存在に 興奮したものだった。

ところが そこに もうひとつの建築文化、「イスラーム建築」を見いだして 困惑することになる。 仏教、ヒンドゥ教、ジャイナ教という、インドの土着の宗教の建築は まだ わかりやすいものであったが、ひたすら 幾何学的分割で成り立っているような イスラーム建築というのは、私の慣れ親しんだ 日本の建築からは最も遠く、一体 どのように理解したらよいのか 戸惑ったのである。

その後、インド文明と比較するために エジプトやトルコ、イランと旅すると、どこにおいても 必ずイスラーム建築と出会い、しかも それぞれのスタイルが お互いに ずいぶんと異なっているので 根本的な原理というのが わからず、相互の関連も なかなか呑み込めなかった。しかし、その分布範囲は スペインからインドネシアまで、あまりにも広いので(しかも当時で言う「第三世界」の全体に広まっていて)、これは きちんと勉強しないことには、世界の建築を理解することはできない と感じ、ともかく 読むべき本を探してみた。ところが 驚いたことには、イスラーム建築の概説書や 歴史書というものが、日本では ほとんど出版されていないことが わかった。

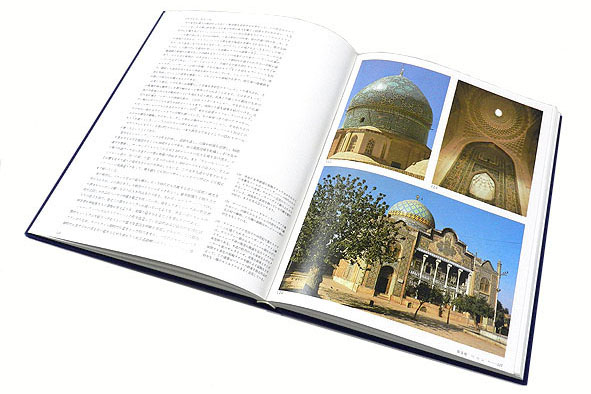

原書 "ARCHITECTURE DE L'ISLAM" のジャケットと表紙

原書 "ARCHITECTURE DE L'ISLAM" のジャケットと表紙

困ったものだと思っていたら、ある日 丸善の 洋書売り場に、スイスで出版された イスラーム建築史の 大型の本を見いだした。それは フランス語で書かれていたが、ちょうど ロマネスク建築の研究のために フランス語を学習していたところだったので、イスラーム建築とフランス語の 両方の勉強になると、早速買って読み始めたところ、それが あまりにも「面白くて 為になる」本だったので、何度も読むうちに、ついに 翻訳して 出版まで することになった。アンリ・スチールランの『イスラムの建築文化』である。 日本語で読める 最初のイスラーム建築史の本となったが、世の中は まだ イスラームへの関心の 薄い時代であり、少部数の 高額の本となってしまったので、ずいぶんと好事家の仕事と 思われもした。

その翻訳の 正確を期するために、各地のイスラーム建築を 実際に確認しながらの 撮影旅行も行ったので、翻訳の過程で イスラーム建築の原理と発展を、今度は十分に 理解することができた。その2年後には イスラーム庭園の本、ジョン・ブルックスの『楽園のデザイン ― イスラムの庭園文化』も翻訳して出版した。

これを読むと、『イスラムの建築文化』は スムーズに出版されたように 見えるでしょうが、実際は、(多くの著作家が 最初の本を出すときに そうであるように)いろいろと 困難に直面し、(まだ マフィアに迫害される 以前のことでしたが)最初に翻訳草稿を作ってから 出版にこぎつけるまでに4年 かかってしまいました。私の大学時代の恩師である 山本学治教授が存命であれば、いろいろと便宜をはかってくれたでしょうが、名著『素材と造形の歴史』(1966、SD選書)を書かれた 山本学治さんは、10年ほど前に ガンで 他界されていました。

それでも いろいろと伝手(つて)を頼って、主に建築関係の 出版社の編集者を紹介してもらっては 出版の依頼をしましたが、一向に実現しません。こんなに 面白くて優れた内容の本が どうして受け入れられないのだろうかと 不思議に思っていると、ある人が 中央公論美術出版の K氏に 紹介してくれましたので、翻訳原稿を読んでもらうよう、預けました。ところが、その翌日に K氏から電話が かかってきて、急きょ お会いしたところ、かなり 話し好きの方らしく、この本は出版できない と言って、まだ読んでもいない原稿を 私に返却するとともに、その事情を 詳しく話してくれました。

前日の夜、K氏は 某大学の I 助教授に電話をして この本のことを尋ねたところ、既に よく知っていて、その出版については、NO という返事だったそうです。その人は 東大の建築史教室の出身者で、日本で唯一の イスラム建築史の研究室を 某大学に構えていたのです。出版社としては、その人に反対されて、協力してもらえなければ、さまざまな不都合に 会うであろうし、出版しても 売れ行きが伸びないかもしれない ことが危惧されるので、原稿を 読むまでもなく、この出版は遠慮する というのです。そして、それまでに 私が声をかけた どの出版社も、すべて同じ理由で 辞退したのでしょう、ということでした。

なるほど、これが「学閥(がくばつ)」とか、専門分野での「系列」や「権威筋」ということなのかと、やっと理解しました。(まだ 自分自身が 本格的なイスラム建築史の本を 出していないのに、こんな 立派な本を、東大も出ていない どこかの若造が 勝手に翻訳して出版する というのは、我慢できなかったのでしょう。)

今にして思うと、K氏が言わんとしていたのは、イスラム建築史の権威である I 氏に 挨拶に行き、監修なり何なり 依頼した上で 出版の許可をもらうべきだ、ということだったの かもしれません。

しかし私は、それが「巨大な権威」であろうと、「ちっぽけな権威」であろうと、権威筋に 尻尾を振る気は 毛頭ありませんでしたし、「肩書きや 学閥で威を張るような人間」も 真っ平でした。それにつけても 思い出すのは、ある建築雑誌の編集者だった T さんです。ずっと後のことですが、彼は 私の書いた連載記事を その雑誌に大きく載せたために マフィアに脅しをかけられ、とうとう 建築界から逃げ出してしまいましたが、最後に会った時に、「建築界ほど 封建的なところは ないですよ」と言って いましたっけ。

『イスラムの建築文化』の函と表紙

『イスラムの建築文化』の函と表紙

そういうわけで、この本の出版は ダメかな とあきらめ始めていましたら、私の高校の先輩が 千原大五郎さんに 紹介してくれました。千原さんは本来 建築家ですが、東南アジア、特にインドネシアの建築の研究に打ち込まれ、名著『東南アジアのヒンドゥー・仏教建築』(1982、鹿島出版会)をはじめ、多くの本を書かれています(1997年に逝去されました)。大建設計のオフィスで 千原さんにお会いしたところ、

「 I 氏とは 学会の東洋建築史部会で よく会うが、あの人だったら、そういうことをするでしょうね。では、彼とは 全く関係のない出版社を 紹介してあげましょう。」

と言って、千原さんが最初にボロブドゥールの本を出した 原書房の社長を紹介してくれました。原書房に行って 先代の成瀬社長にお会いすると、

「専門家が一人しかいない分野では、まれに そういうことが起きます。普通は、東大系がダメなら 京大系がある、ということで バランスがとれるのですがね。原書房は 建築界とは全く関係がないので、誰にお伺いを立てるということもなく、純粋に 本の内容だけで 判断しましょう。」

と言って、編集課長の 長岡さんを呼んで、この翻訳原稿を読んで、出版に値するかどうか 判断するように、と 託しました。(ずっと あとで 気がつきましたが、千原さんは 京都帝大の出身でした。)

長岡さんが 原稿を じっくりと読んだところ、これは 単に建築史の本というばかりでなく、一般読書人にとっても、十分に 文化史の本として 興味深く読める 優れた内容であり、しかも 翻訳も悪くない、という判断をしてくれて、晴れて 原書房から 出版されることになったのでした。

余談ですが、この本が出版された翌年、鹿島出版会で かつての『都市住宅』の編集長を務め、それが廃刊になってから 書籍部に移っていた 編集者の 吉田昌弘さんが、私の事務所を訪れました。ジョン・ブルックスという ランドスケープ・デザイナーが書いた、 “THE GARDEN OF PARADISE” という、イスラム庭園についての書物の 日本語版を出版したいので、翻訳を 引き受けてほしい と言うのです。

私は 意外な思いがして、イスラム関係の本だったら、某大学の I 助教授のところに 持っていかないで良いのですか と尋ねると、全くその気はない という返事で、そのわけを 詳しく話してくれました。

鹿島出版会というのは、鹿島家の 御曹司で 東大出身の建築家でもあった 鹿島昭一さんが、建設業のかたわら 文化事業もやりたい として作った 出版社です。昭一さんは 月に一回、編集会議に出て、すべての本の 出版計画から 表紙のデザインに至るまでを 裁可する習慣だったそうです。

ある月の編集会議に、原書房から出た『イスラムの建築文化』を持ってきて、こういう 優れた建築書こそ、建築専門の出版社である、うちで出版すべき書物ではないか、と言われたそうです。そこで 編集部員が、その本は 翻訳者から 持ち込まれたことがあったが、某大学の I 氏に長期間預けて、お伺いを立てたところ、NO と言われたので、出版を見送ったのです、と答えたので、では 何故 I 氏は こんな優れた本の出版計画に NO と言ったのか ということになり、その理由は たやすく推測できることから、以後、鹿島出版では I 氏の本を 一切出さないことに決めた、と言うのです。

そのために、『 楽園のデザイン ー イスラムの庭園文化 』の翻訳も、某大学の I 研究室ではなく、私のところに 依頼してきたのでした。

『楽園のデザインーイスラムの庭園文化』

『楽園のデザインーイスラムの庭園文化』

しかし その ずっと後、鹿島出版会内部の 2000年の内紛 (?) で、吉田昌弘さんら 主要な編集者が退職してしまい、さらに 鹿島昭一さんが退かれて、鹿島出版は一変してしまいました。この『イスラムの建築文化』が入手困難になっているので、需要にこたえるべく、もっと サイズを小さくした 廉価版にして(写真をすべて モノクロにしてでも)再出版してほしいと、鹿島出版の編集者が 私の事務所に来た時に 頼んだのですが、10年あまり待たされた あげくに、拒否されました。もちろん『イスラーム建築』の出版もです。

さて、私の HP の『世界のイスラーム建築』の中の「イスラーム建築・文献目録」、さらにその中の「B. イスラームの美術と建築」の項には、イスラーム美術や建築の 全体を扱った本を 多く紹介してありますが、一巻本のイスラーム建築史、ないし概説書としては、今もなお、このアンリ・スチールランの本が 最良のものと思います。イスラームに特化した建築史家 でもない人物に そのような優れた本が書けるというのは、少々不思議な気もしますが、一体 それは どういう人物だったのか ということを、『イスラムの建築文化』の「訳者あとがき」から 引用しておきましょう。

著者のアンリ・スチールラン(Henri Stierlin)は 1928年生れの スイスの建築史家であるが、文献学的な アカデミズムの学者ではない。大学では 古典語と法律を学び、建築雑誌の編集や、建築に関する放送番組の 制作に携わったという。彼の名前を 高からしめたのは、1960年代の "ARCHITECTURE UNIVERSELLE" の出版企画であった。これは 国際出版で、日本でも 『世界の建築』 シリーズとして 美術出版社から邦訳が出版されたので、記憶されている方も多いだろう。アンリ・スチールランは この企画の中心となったばかりでなく、シリーズの最初に出版された『マヤ』、『古代メキシコ』、それに 翻訳されていない『アンコール』を自ら執筆し、それらの巻の美しい写真も 自身が撮影しているのである。

これらの題名を目にするだけで わかるように、彼の興味の中心は、絶えず第三世界に向けられていた。この企画自体が 当時としては 十分に人々を驚かせるに足るもので、ヨーロッパの『ゴチック』や『バロック』にも各1巻を与えているが、『マヤ』にも『オスマントルコ』にも『インドのイスラム』にも1巻を与えようというものだった。つまり、それまで支配的だった 西洋建築中心思想を一挙に取り払い、世界中の あらゆる建築文化を等価のものとして 並列しようとしたのである。

邦訳 『世界の建築』「マヤ」1964、「オスマン・トルコ」1967、美術出版社

邦訳 『世界の建築』「マヤ」1964、「オスマン・トルコ」1967、美術出版社

ここには 明らかに、それまでの建築史家とは 異なった視点がある。地理的に局限された建築文化の 単線的な歴史が(ヨーロッパを中心に)研究されていた時代は 過去のものと なりつつあった。大戦後の 交通手段や情報技術の 大幅な進歩によって、人々は 自在に世界を かけめぐるようになった以上、建築史は 比較文化的に語られ得るようになったのである。

惜しいことに、このシリーズは 完結することなく終わってしまったが、そうした姿勢を 彼は持ち続けて、以後も たえず世界中の建築文化を調べ、写真を撮り、図面を起こし、精力的な出版活動を 展開してきた。『世界の建築』シリーズの 未完だったものも含めて 図面ばかりを集めて 出版したのが、邦訳もある『図集・世界の建築』全2巻 (鈴木博之訳、鹿島出版会)である。

他の著作としては、その後の研究成果をとりいれた 大型本 『マヤの美術』、『アステカの美術』、『インカの美術』の3部作。『イラン』、『イスファハーン』、『ムガル朝のインド』、世界の偉大な文明シリーズの『アラブ文明」その他。 最近では『大建設者たちの軌跡』というシリーズを企画し、『ハドリアヌス帝と 古代ローマの建築』および『スレイマン帝と オスマントルコの建築』を出版している。

これらはすべて スイスのオフィス・デュ・リーヴル社から出版しているが、英訳、独訳の出ているものも少なくない。全体を貫く特徴は、自身の撮影したカラー写真と、新たに作図された図面、それに大胆な切り口の本文が 密接にからみあって、理解しやすい内容、美しい造本となっている ことである。こうした著作活動によって、1972年に パリの建築アカデミーから金メダルを授与されている。

これだけの著作群に対して、邦訳は少なく 淋しいことであるが、本書の刊行によって、建築史家というよりは 文明史家に近いアンリ・スチールランの真面目が、我が国でも十分に評価されるのでは ないかと思う。

『イスラムの建築文化』のパンフレット

『イスラムの建築文化』のパンフレット

『イスラムの建築文化』の原書の "ARCHITECTURE DE L'ISLAM" は かなりの大型本で、しかも 写真はオールカラーです。これを そのままの形で 日本語版にしたのでは、大変にコストがかかり、定価が きわめて高価になってしまいます。そのために、原書房としては、判型を やや小さ目にし、写真が 85ページあるうち、1/3弱の 24ページを モノクロにしました。写真原版(ポジ・フィルム)を借りると また高額になるので、写真はすべて 印刷された本からの複写です。したがって 写真印刷の質は、原書よりも 落ちます。こうして コスト削減を図っても、発行部数が少ないので、定価は2万2千円と、高価になりました。学生さんには、買うのが無理だったと思います。

そこで、原書房の社長に、この本の増刷がなったら、廉価な普及版を作ってくれるように依頼しました。それは2年後に実現します。上製本は 函入りで、本体の表紙は 布装です。原書のデザインを尊重して、紺色の布に 金文字箔押しでタイトルをいれた装幀は、今見ても高雅で、よい感じです。 原書房の長岡さんは、私と約束はしたけれど、廉価版を出すことには消極的でした。上製本を買った読者から 苦情が出るのを恐れたのです。

それでも2年半後に 普及版をソフト・カバー、函なしで、定価は1万円以下にしてほしいという 私の要望をいれて、9,800円となりました。表紙のデザインにも 差をつけ、カラー写真は使わない 質素なものとなりましたが、しかし内容は 上製本と全く同じなので、お買い得であったと言えます。それでも買えない学生さんたちは、学校の図書室で借りて、せっせと コピーを撮っていたようです。

内容については、まったく手を抜いていません。写真も 図面も 一切省略せず、しかもページ割りも 原書とまったく同じに しています。つまり、仏語の原書ページは、日本語版でも同じページに訳文があるので、容易に 突き合せができます。

では、私が 何故 この本に それほど惚れ込んだのか ということを、やはり「訳者あとがき」からの引用で、説明しておきましょう。

建築史書としての 本書の特色を 述べておきたい。通常の「建築史」の書物と比べるなら、本書は 少々型破りである。建築史上の有名な建築作品を、平等主義的に まんべんなく取り上げて 順次解説したような「教科書風」の記述とは、まるで 違っている。ここでは きっぱりと 不平等主義を貫き、重要な作品には 多くのページ数を振り当てるかわりに、それほどと 思われない地域や時代は、ばっさりと 切って捨てている。中央アジアやマグレブのイスラム建築が ほんの数ページしか 扱われていないのに対して、イスファハーンの王のモスクは、これ一つの作品のために 12ページも費やしているのである。

著者の 建築に対する興味の持ち方は、歴史家的であるよりは ずっと建築家的であるように 見える。訳者自身が 建築家であることから言えば、私たち建築家が 建築の歴史を学ぶのは、個々の建物に関する 網羅的な知識を得たいわけではなく、歴史の上で傑出した建築作品や、あるいは一つの時代を貫く 様式といったものが、何故 そうした形態をとるに至ったのか、を知るためなのである。それに対して、通常の教科書的「建築史」の書物は、やや無味乾燥で退屈なものが多く、本当に知りたいことを 教えてはくれない。

『イスラムの建築文化』普及版の表紙とジャケット

『イスラムの建築文化』普及版の表紙とジャケット

建築界においては、大学時代に 必ず「西洋建築史」と「日本建築史」、「近代建築史」を学ぶことから、日本の建築関係者は 誰もが欧米の建築に対する 基本的な知識と 共通の理解をもっているが、ヨーロッパに匹敵する 高度な建築文化を築いた イスラーム圏と インド圏の建築については、ほとんど 無知の状態におかれてきたと 言ってよい。

本書においては、たとえば 上記の「王のモスク」は、さまざまな面から 照明が当てられて その原理や 意味性が探求されるが、とりわけ その造形や 中庭の比例関係が シーア派の神秘思想と 深く結びついていることを知らされて、目をみはる思いがする。あるいはダマスクスの大モスクが、何故 あのような不思議なプランと空間を得たのかを、大胆な仮説を交えて9ページにわたって解明している部分は 圧巻である。さらに、セルジューク・トルコのキャラバンサライの建築が アルメニア建築、ひいてはヨーロッパのロマネスク建築と 密接な関連を持っていることを読めば、国家の興亡に伴う 文化の興隆と影響関係の壮大さに、深く 思いを致さざるを得ない。

それにしても、時代的にも 地理的にも、あれほど広範なイスラム圏の 建築文化の全体像と本質が、文明史の流れに沿って、これほど的確に 一書の内に記述されているのは、みごとと言うほかはない。本書によって 一人でも多くの方が イスラムの建築文化に 興味を持たれ、そして イスラム諸国に旅して、その華麗な建築遺産の数々を 直接眼のあたりにして来られることを、心から願うものである。

Page Samples

『 イスラムの建築文化 』の 目次

| 訳者序言 | 001 |

| イスラム世界の地図 | 006 |

| イスラム王朝交代表 | 008 |

| 序文 | 009 |

|

|

| 第1章 |

イスラム文明の基層 | 013 |

| 1 イスラム以前のアラビア | 013 |

| 2 ムハンマドの事績 | 015 |

| 3 征服以前のビザンチンとササン朝 | 017 |

| 4 アラブの征服時代 | 017 |

| 5 非征服地域の建築 | 019 |

|

|

| 第2章 | イスラム古典期 | 023 |

| 1 最初のモスクとその構成要素 | 023 |

| 2 ミフラーブの役割 | 024 |

| 3 ウマイヤ朝時代の開始 | 026 |

| 4 政教建築・岩のドーム | 028 |

| 5 アクサー・モスクとメディナのモスク | 036 |

| 6 ダマスクスの大モスク | 039 |

| 7 幅広矩形の空間 | 048 |

| 8 ウマイヤ朝の都市設計と 「砂漠の宮殿」 | 050 |

| 9 アッバース朝の樹立 | 056 |

| 10 マンスールのバグダード | 058 |

| 11 ウハイディルの宮殿 | 059 |

| 12 サーマッラーの造営 | 061 |

| 13 サーマッラーのモスク | 064 |

| 14 最初のイスラム聖廟 | 066 |

| 15 フスタートのイブン・トゥールーンのモスク | 068 |

| 16 ローダ島のナイロ・メーター | 072 |

| 17 列柱ホールのモスク | 072 |

| 18 フスタート (カイロ) のアムルのモスク | 072 |

| 19 カイラワーンの大モスク | 074 |

| 20 コルドバの大モスク | 075 |

| 21 列柱ホールの空間特性 | 080 |

| 22 アッバース朝の分裂 | 082 |

|

|

| 第3章 | ペルシア | 083 |

| 1 イーワーンとドーム | 083 |

| 2 イラン建築の構成 | 086 |

| 3 イスファハーンの金曜モスクの建設 | 086 |

| 4 四イーワーンの中庭 | 094 |

| 5 モンゴル時代 | 099 |

| 6 墓廟 | 100 |

| 7 ティムール朝時代の黄金時代 | 105 |

| 8 建築用彩釉タイルの発展 | 110 |

| 9 サファヴィー朝の勃興 | 111 |

| 10 シーアの 12イマーム派 | 111 |

| 11 新イスファハーンの建設 | 113 |

| 12 サファヴィー朝の主要な建築 | 122 |

| 13 王のモスク | 122 |

| a. ヴォールトとドームの構造 | 124 |

| b. 中庭の比例と象徴作用 | 124 |

| c. 二重殻のドーム | 128 |

| d. 楽園のイメージとしての建築 | 130 |

| e. 「カーシー」 タイル | 133 |

| 14 宮殿と世俗建築 | 135 |

| 15 サファヴィー朝晩期の様式発展 | 143 |

|

|

| 第4章 | 地中海 | 149 |

| 1 エジプトのファーティマ朝 | 149 |

| 2 アズハル・モスク、イスラムの大学 | 149 |

| 3 カイロの市壁と門 | 152 |

| 4 新しいモスク型 | 154 |

| 5 シリアのアイユーブ朝の建築 | 154 |

| 6 カイロのマムルーク朝 | 161 |

| 7 マムルーク朝の建築 | 161 |

| 8 カラーウーン廟 | 163 |

| 9 バイバルス 2世廟 | 028 |

| 10 ムハンマド・アンナーシルの建築 | 165 |

| 11 スルタン・ハサン学院 | 171 |

| 12 バルクーク学院と廟 | 177 |

| 13 マムルーク朝の最終段階 | 182 |

| 14 北アフリカとスペイン | 183 |

| 15 世俗建築の発展 | 165 |

|

|

| 第5章 | トルコ | 191 |

| 1 アナトリア地方への侵入 | 191 |

| 2 セルジューク朝建築の性格 | 194 |

| 3 セルジューク朝のキャラバンサライ | 199 |

| 4 オスマン帝国の成立 | 209 |

| 5 初期のオスマン建築 | 209 |

| 6 最盛期のオスマン帝国 | 215 |

| 7 オスマン建築の黄金時代 | 216 |

| 8 シナンの作品 | 218 |

| 9 世俗建築と公共建築 | 228 |

|

|

| 第6章 | インド | 235 |

| 1 ムスリムの侵入の波 | 235 |

| 2 デリーの最初のモスク | 236 |

| 3 束の間の首都・ダウラターバード | 239 |

| 4 ティムールの襲来とバーブルの帝国 | 241 |

| 5 フマユーン廟 | 242 |

| 6 建設者にして預言者たるアクバル | 244 |

| 7 ファテプル・シークリーの造営 | 248 |

| 8 シカンドラのアクバル廟 | 253 |

| 9 イティマード・アッダウラ廟 | 254 |

| 10 シャー・ジャハーンの治世 | 256 |

| 11 傑作・タージ・マハル | 258 |

| 12 アーグラの真珠モスク | 264 |

| 13 デリーの赤い城の都市設計 | 264 |

| 14 デリーの王室礼拝堂 | 265 |

| 15 白鳥の歌、ラージャスターンの諸藩王 | 267 |

|

|

| 結語 | 272 |

| 書誌 | 275 |

| 年表 | 276 |

| 訳者あとがき | 286 |

| 索引 | 288 |

『イスラムの建築文化』の推薦文、書評などについては、

「神谷武夫の著訳書」の中の、『イスラムの建築文化』のページをご覧ください。

( 2014 /06/ 01 )

< 本の仕様 >

『イスラムの建築文化』 アンリ・スチールラン著、神谷武夫訳、1987年11月発行

(第2刷りは1990年2月)、原書房、22,000円。

28cm × 21.5cm × 3cm、1.6 kg、294ページ(内、カラー61ページ)ハードカバー上製本。

紺色の布装、背と表にタイトルを金文字箔押し。訳者撮影カラー写真の函付き。

『イスラムの建築文化(普及版)』 1990年7月発行、原書房、9,800円。

大きさ、内容は上製本と全く同じだが、ソフトカバーであることだけが違う。

函なし、代わりに単色のダスト・ジャケット付き。

原著は、”ARCHITECTURE DE L'ISLAM" par Henri Stierlin, 1979,

Office du Livre, Fribourg, Suisse. 31.5cm × 24.5cm × 3.5cm.

237 illustrations en couleurs, 280 plans, coupes et élévations.

|