| 『 建築講話 』 |

神谷武夫

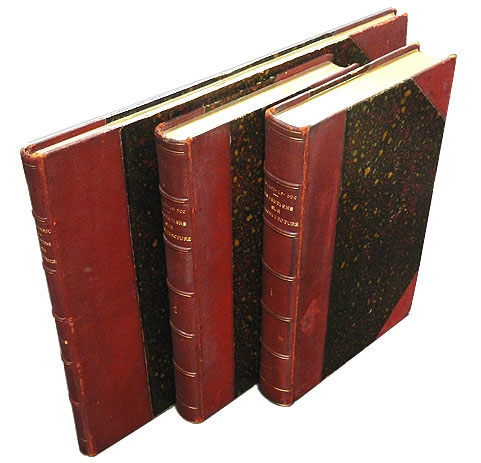

革装本『建築講話』上下2巻と図版編, 1863 -72年

| 『 建築講話 』 |

神谷武夫

革装本『建築講話』上下2巻と図版編, 1863 -72年

今回採りあげる古書は、ウジェーヌ・エマニュエル・ヴィオレ・ル・デュク(Eugène Emmanuel Vilollet-le-Duc, 1814 -79)の『建築講話』(Entretiens sur l'Architecture)全3巻で、シャグラン革装の、格調の高い、いかにもヨーロッパの古典といった趣の本です。ヴィオレ・ル・デュクは 19世紀フランスの、ゴチック建築を主とする 修復建築家として有名ですが、建築史家、建築理論家、通常の建築家でもありました。 ヴィオレ・ル・デュクの名は 学生時代から知っていましたが、当時は 彼の訳書も評伝も なかったので、深く知ることはありませんでした。初めて彼の名に親しんだのは、フランスのブルゴーニュ地方のロマネスクを見て歩いた折、私の好きなヴェズレーの ラ・マドレーヌ聖堂を訪れて、かつて 殆んど崩壊寸前だったこの聖堂を、1840年代に修復したのが 彼だと知った時からです。

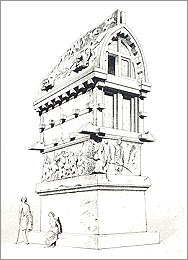

『建築講話』上・下巻の 扉の挿絵(木口木版)

このHPの中の『ジェイムズ・ファーガスンとインド建築』に書いたように、19世紀初頭から ヨーロッパの建築界では、当時支配的だった「新古典主義」に反旗を翻して、ゴチック・リヴァイバル運動が台頭しました。その先頭に立っていたのが、ヴィオレ・ル・デュクよりも2歳上の イギリスの建築家、オーガスタス・ウェルビー・ピュージン(1812 -52)で、彼は「キリスト教建築の正しい姿はゴチック様式にあり、異教世界のギリシア・ローマの古典様式はふさわしくない」と主張しました。

しかし、先駆的な修復建築家としての彼の仕事は、後の時代から見れば 数々の誤謬や過度の復原があり、「犯罪的修復者」とまで言われて 非難されてもきました。(彼の修復活動の功罪については、羽生修二著『ヴィオレ・ル・デュク、歴史再生のラショナリスト』1992、鹿島出版会SD選書 に詳しい。)それでも ヴィオレ・ル・デュクの名は 一般の人にまで遍く知れわたりましたので、これほど毀誉褒貶(きよ ほうへん)の激しい修復建築家も珍しい、と言えます。

ライトが ヴィオレ・ル・デュクの『建築講話』に、それほど心酔していたとは 知りませんでしたが、ボザールの流れをくむ アメリカの建築界と対立して、独自の行動をし続けたライトにとって、その半世紀前の ヴィオレ・ル・デュクの生き方と信念は、大いに共感できるものであったでしょう。(英訳版は、"Discourses on Architecture", 1875, Boston)

フランスの ロマネスクの旅をしていた私は、岩山と渾然一体となった ル・ピュイのカテドラルに驚嘆しましたが、そこには売店があって、宗教や美術の本を 多く並べていました。そこに『建築講話』の手ごろな版を見つけたので、ヴィオレ・ル・デュクの評伝とともに購入したのでした。

『建築講話』復刻版(1巻本)ペ-パ-バック版の表紙 1986, A. Morel その『建築講話』は 合本の復刻版(Edition Integral: Tome 1+2)で、ペーパー・バックながら 1,000ページ近くもある大冊でした。てっきり 縮刷版と思っていたのですが、後に、これは原寸大のファクシミリで、ただ周囲の余白を大きく切り詰めたので 小型の判型になったのだと知りました。「図版集」だけは 50% 縮小で、巻末に 両面印刷で編入されています。印刷は鮮明ですから、内容を知るためだけなら、この本で何の不足もありません。もちろん私の語学力では、こんな大冊を読み通せるはずもなく、折にふれて パラパラと拾い読みをしたり、図版を見たりする程度のものでした。 ある年、某大学の非常勤講師として「インド建築史」を講じました。全 11回の講義で インド建築の古代から近代までを駆け抜けるというものでした。毎週、講義の準備に えらく時間をとられましたが、仏教石窟寺院の回は とりわけ難渋しました。もうインドの石窟寺院など 研究し尽くされているだろうと思っていましたので、インド建築史の本を 5〜6冊 ざっと目を通せばよいだろうと思っていたのに、木造建築の模写とされてきた 仏教チャイティヤ窟のファサードが、何故あのような不思議な形になったのか、またチャイティヤ窟の内部が 何故アーチ状の輪垂木(わだるき)を連続させたような ヴォールト天井となったのか、ということは 全く説明されていないのだ ということが わかりました。自分でも 懸命に推理しましたが 答えが出ず、とうとう その部分の講義は 曖昧なままに終りました。

その挫折感が その後 頭から離れず、常に頭の片隅で考え続けていたわけですが、その夏、ふと ヴィオレ・ル・デュクの『建築講話』を 本棚から取り出して パラパラと見ていた時、その巻末図版集の最初の絵に、目が釘付けになってしまったのです。このHPにも載せている『リュキア建築紀行』の「参考文献」のページに書いたように:

ここから、トルコのリュキア建築の調査に赴くことになり、「リュキア建築紀行」、実は『インドの仏教石窟寺院への リュキア石窟墓の影響』( Lycian Influence on Indian Cave Temples )という論を 書くことになったのでした。 そういうわけで、『建築講話』は 私にとって思い出深い本となりましたが、この復刻版の合本は、内容的には 何の問題もないとはいえ、余白を大きく裁ち落し、ペーパー・バックとしたその造本は、あまりにも 貧相に見えてきました。そこで、この記念すべき著作を、何とか(今から ちょうど150年前の)1863年に出版された オリジナルの形で(できれば革装の立派な製本で)手に入れたいものと 思うようになり、そう思い続けていると 実際に手に入るもので、オリジナルの初版(フランスらしく「仮綴じ本(ブロシェ)」で出版されました)を 豪華なシャグラン革装にした本を、27.5cm × 36cmという大型版画の図版集(ATLAS)と共に 我が家に招来することができました。

シャグラン(Chagrin、英語では シャグリーン)というのは「粒起なめし革」とか、エイの皮、さめ皮、などと 辞書には出ています。製本に用いられるのは たぶん山羊革で、同じ山羊革のモロッコ革よりは 多少廉価なのか、ヨーロッパの古書には多く用いられています。モロッコ革のような 自由曲線的な「シボ」ではなく、小さな粒々が 浮き立っているような表面をしていて、色も染め付けやすいようです。それでも どんな革を用いるにせよ、革は赤茶色に染めるのが一番 たやすく、かつ長持ちするのか、おそらく革装本の半数以上が赤茶色をしています。

個人所有で、陽のあたらない書庫に置いておけば、革装本は150年近くをけみしても、ほとんど劣化しません。天金を ほどこしていることもあり、汚れも あまり つきません。ただ、黄色い染み(英語でいう Foxing )は 避けがたく、古い本であればあるほど、黄ジミの箇所数は多く、また濃くなります。その原因というのは、今いち よくわからず、その除去の仕方も わかりません(ある種の化学薬品で薄くなる可能性はありますが、紙を傷める可能性もあります)。 以上、書いたのは あくまでも黄ジミ(Foxing)であって、昆虫のシミ(Bookworm)では ありません。昆虫の場合は「シミ」に「紙魚」という漢字を当てるように、体長数ミリの 銀色をした虫(Silverfish)で、これが 紙を食べるのです。まるで 錐(きり)で穴をあけたように、本の厚みを貫通して侵食していきます。昔 インドで買った古書には、そうした穴だらけの本が よくありました。一度だけ、そうした穴の中に 生きた紙魚を見たことがあります。被害の拡大を防ぐために、そうした本の穴部分には 殺虫剤をスプレーしましたが、それは 本の紙をも傷めることでしょう。 もちろん 今回の『建築講話』には、そんな穴はありません。黄ジミだけです。150年の古書ですから、これは やむを得ないとあきらめて、なるべく通気性のよい本棚に置いて、シミの増大を防ぐようにするほか ないでしょう(湿度も関係するように思いますので)。

さて 本の内容ですが、ヴィオレ・ル・デュクの第一の著作は “Dictionnaire Raisonné de l’Architecture Française du XIe au XVIe Siecle” で、通常 単に『中世建築事典』と訳されています。これは 1854年に第1巻が出てから 1868年に最終巻の 第 10巻が出るまで 14年をかけた大著作で、彼の修復体験に基づいて、フランス中世の建築の諸項目について 百科辞書風に順次解説し 論じたものです。それに対して、第2番目に重要な著作とされる『建築講話』は、彼の建築論を展開したもの と言ってよいでしょう。

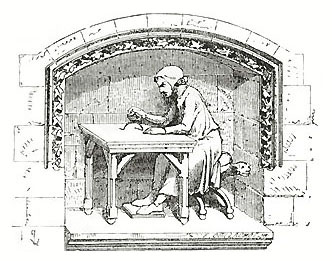

天小口と 背表紙の最上部

といった考えは、ライトの自然=建築観に きわめて近いようです。ライトが『建築講話』に惚れ込んだのも わかるような気がします。 (飯田訳は、第1巻、1986、中央公論美術出版、その後 下巻の翻訳が出ないのは 何故だろうか?)

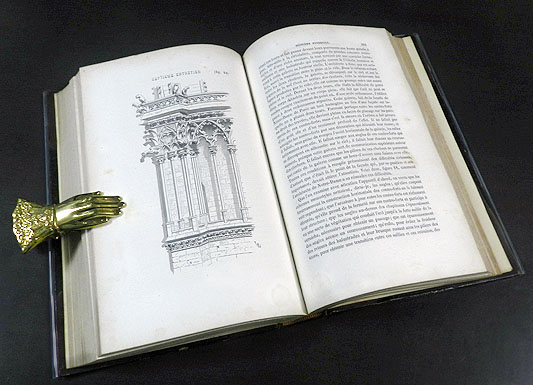

各巻には それぞれ 100点あまりの 木口木版の挿図があって だいぶ ヴィジュアルな本になっているのは、ファーガスンの本と似ています。しかしヴィオレ・ル・デュクは、別に大判の版画による図版集もつくりました。これらは銅版画(エッチング)かと思いましたが、どうやらスチール板を用いた 鋼版画のようです。この「古書の愉しみ」シリーズの第4回、ファーガスンの『図説・建築ハンドブック』の回に書いたように、当時の木口木版(ウッドカット)の技術は 相当に進んでいましたから、本の図版を見て、それが銅版画であるのか 鋼版画であるのか、はたまた木版画であるのかを言い当てるのは困難です。ただ文字と一緒に印刷するには 木版画でなければならないので、上下2巻の中の、両面印刷のページの挿図は、すべて木口木版(Woodcut)であると言えます。しかし本巻の中にも片面印刷の、ページ大の図版が上巻に 14枚、下巻に1枚あり、これらは一応、大型図版集と同じ鋼版画ということにしておきましたが、もしかすると木版画かもしれません。 別巻の大型図版編は「アトラス(ATLS)」と題され、36枚のオリジナル版画から成りますが、その内カラーの3枚は石版画(クロモ・リトグラフ)です。本巻の図版もそうですが、こうした大型図版でさえ、絵画作品としての版画ではなく、あくまでも本文の説明用に作成されました。36枚の内、半分の 18枚は上巻用であり、あとの半分は下巻用なので、それぞれ上巻(1863)、下巻(1872)と一緒に出版されたものと思われます。綴じてない、ポートフォリオだったようで、この本の購入者が、本巻を革製本する際に、図版集も一冊にまとめて、革製本したのでしょう。

内容にもどりますと、ギリシア・ローマ建築を模倣する、当時の古典主義を ヴィオレ・ル・デュクが非難し、建築を そうした既存の形式に押し込めるのではなく、建物の用途に忠実であるべきこと、構造的合理性に基づいて 設計すべきことを説いたのは、ファーガスンの著作と よく似ていたように思えます。(ただしヴィオレ・ル・デュクは 自説にもかかわらず、過去のゴチック様式で 新しい建物を設計しましたが、ファーガスンは そうしたリバイバリストのやり方には 賛同しませんでした)。 ヴィオレ・ル・デュクは第6講で「スタイル」(フランス語では スチル)という語を 独特に定義していますが、それを飯田喜四郎氏は 苦心して 通常の意味の「様式」と、彼に独特な意味の「風格」という語に 訳し分けています。

「一定不変のひとつの形態」とは、ギリシア、ローマを模倣する 古典主義などを指していますが、こうした主張は、ファーガスンの言う「正しい原理(True Principles) 」、「本質的ないし真実の芸術」、「自然にふさわしい品位と装飾」を追求すべきであって、学校で習った過去の様式で 設計すべきではない、という建築論と、ほとんど重なるように思えます。 ( 2013 /08/ 01 )

< 本の仕様 > |