ジョルジュ・バルビエの挿絵本

この『 モーリス・ド・ゲランの散文詩 』は バルビエの、というより、フランス近代の挿絵本の中で、最高傑作であるといえます。そもそも 私が挿絵本の世界に紛れ込んだのは、ある年の国際古書展で この本に巡りあったのが きっかけでした。この本の思い出が 頭を去らず、この本を欲しい 欲しい と思いながら 幾年月。ずっと後年になって やっと入手したのですが、その頃には かなり挿絵本の「通」となっていて、ほかにも いろいろ魅力的な挿絵本を知ってしまったので、非常なる感激というわけでは ありませんでした。とはいえ、この本は 私のささやかなコレクションの中でも「別格」であることに 変りありません。

『 モーリス・ド・ゲランの散文詩 』 1928年の挿絵本 外装

右から、全体のエチュイ(函、マーブル紙貼り)、全体のハードなシュミーズ、

本編用のソフトなシュミーズ(たとう)、付録用のソフトなシュミーズ(白無地)

ハードなエチュイ(函)の大きさは、26cm × 21cm × 4.2cm

『 モーリス・ド・ゲランの散文詩 』内容構成

『 モーリス・ド・ゲランの散文詩 』内容構成

これは「仮綴じ本」ではなく、「未綴じ本」でもありません。「仮綴じ本」とか「未綴じ本」というのは、革製本されることを 前提、あるいは期待するわけですが、これは製本されることを特に期待してはいない「無綴じ本」です。もちろん製本することは 購入した人の自由ですから、付録の図版集まで すべて革製本してしまう人もいます(私は、無綴じ本は すべて無綴じのままで 架蔵しています(それほど数はありませんが)。無綴じ本というのは、基本的には大型の挿絵本です。

『 モーリス・ド・ゲランの散文詩 』 シュミーズと扉

『 モーリス・ド・ゲランの散文詩 』 シュミーズと扉

モーリス・ド・ゲラン

文芸評論家で演出家だった山下武は 古書好き としても知られていますが、『古書を旅する』(1997、青弓社)という著書の中に、ある年 偶然に古書展で見つけた『モーリス・ド・ゲランの日記』(1960、訳者・増永清明の自費出版の書)に感銘を受け、モーリスの「南仏人には珍しいほどメランコリックな気分を基調とした沈鬱な文体」として、次の一節を引用しています。「汚濁した俗世間を激しく憎み、こよなく自然を愛した彼が 汎神論的自然主義に傾いたのは 当然の帰結であったが、一方に、芸術と生活との闘いがあったことも 見落としてはなるまい」としながら。

「ああ、何と心が暗いのだろう!風と、雨と、寒さと。この5月1日は、まるで 野辺の送り に変わってしまった 婚礼の日 のようだ。昨夜は月も星も出ていたし、空は青く澄んで恍惚とするような明るさだった。今日は、逆巻く波が巨大な列柱のごとく折り重なって、狂気じみた風に駆り立てられるのを見るばかり。耳に入るものといっては、訴えるような不吉な呻き声を立てながら、私の周囲で喚(わめ)いている。その同じ風の音ばかりなのだ。それは不幸の、災厄の、そしてまたわれわれの周囲に漂いつつ、われわれの家をゆすぶったり、窓辺にやってきてはその不吉な呪文を唱えたりすると想像される、あらゆる懊悩の息吹きと言えるかもしれない。その風が何であろうと、その神秘な力で私の魂を悲しげに動揺せしめると同時に、外界においては、その物理的な作用で、おそらくそれ以上のもので、自然をゆさぶっている。・・・・花たちは色褪せて揉みくちゃにされ、何もかも憔悴しきっている。私は冬の間中よりも一層悲しい。このごろ、私の魂の奥の方に ―― その本質の最も内奥の、最も深く秘められた部分に ―― 全く見知らぬ 一 種の絶望のようなものが立ち現れる ―― まるで神の外なる闇の中に打ち棄てられたごとくに。(1833年5月1日)」(増永清明訳)

これを含む、1832年から1835年までのモーリスの日記は 下記の『モーリス・ド・ゲランの日記・手紙・詩』にも収録されていますが(自己廃棄せずに残された日記のすべて)、もともとは緑色をした表紙のノートに書かれていたことから、独立的に『緑の手帖 Le Cahier Vert』と名づけられて出版もされています(ジョルジュ・クレ書房、1931)。増永清明の私家版訳書は入手困難で、私も見ていません。

100年前の古書。G・S・トレビュチャンが編纂した3部作の内、

『モーリス・ド・ゲランの日記・手紙・詩』(第25版、1911、初版は 1864)

革装の表紙と、仮綴じ本のときの表紙、パリのヴィクトル・ルコフル書店版

巻頭に サント・ブーヴの序文「モーリス・ド・ゲラン」30ぺージ、巻末には

『両世界評論』におけるジョルジュ・サンドによる紹介文の抜粋がある。

モーリス・ド・ゲランが パリで その人生の途方にくれていた頃、フランスにはフェリシテ・ド・ラムネー (Fecilite de Lamennais, 1782-1854) という 改革派の聖職者がいて、若い時は激しいカトリック主義者でしたが、1830年の7月革命の頃から次第にキリスト教社会主義者となり、戦闘的な文筆活動を行っていました。モーリスはラムネーの思想に共感し、1832年末にその根拠地である、ブルターニュのラ・シェネ La Chenaie に行き、9か月にわたって数人の仲間とともにラムネーに師事しました(この年からの3年にわたる日記が「緑の手帖」です)。

しかしラムネーはその諸著作が教会から攻撃され、1833年9月に修道会を解散、1834年には教皇から破門されてしまいます。モーリスは宗教的に逡巡し続け(カトリックから離れた時には姉のウージェニーを落胆させましたが)、少なからぬ知性派フランス人と同じように、最終的に死の床でカトリックに回帰しましました。そうした 一貫性の無さは、彼が本質的にロマン主義の詩人であったのに 中世の文化には向かわず、古典主義者のように ギリシア神話に題材をとって「ケンタウロス」や「バッカスの巫女」を書いたことにも表れています。彼が生前に世の中から認められなかったのは、そうした非論理性にもあったでしょう。しかしその没後には、ジョルジュ・サンド、サント・ブーヴを皮切りに、レミ・ド・グールモン、フランスワ・モーリヤック、アルベール・ベガン、ポール・クローデルといった錚々たる文学者たちによって その散文詩や他の遺稿が 絶賛されていきます。ランボーと並び称されることもあり、レニエや サマン、ジイドら象徴派(サンボリスト)の先駆と 見なされもしました。

私生活では、モーリスは死の前年の1838年に、バタヴィア(現在のジャカルタ)生まれのフランス人、カロリーヌ・ド・ジェルヴァンとパリで結婚しています。姉のウージェニーはそれに出席すべく、生まれて初めてパリに滞在しました。モーリスが28歳、カロリーヌは18歳でした。しかし その8か月後 肺結核が悪化して、29歳にならないうちに、故郷のル・ケーラに帰り ウージェニーに看取られながら、無名のまま世を去りました。

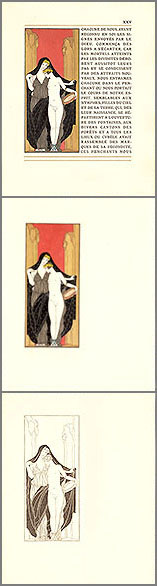

「バッカスの巫女」p.19 バルビエの挿絵

風の中の ふたりの巫女(アエローと私)7.2cm × 8.6cm

ところで 前回紹介した『アミエルの日記』では、ユージェニー・ド・ゲランの日記と手紙についての記述を引用しましたが、今回は アミエルが1866年1月12日に モーリスの巻を読んで書いた印象を 抜粋してみましょう。ウージェニーのときのようには 肯定的な評価ではありません。(河野与一訳、岩波文庫『アミエルの日記』2.)

「モリス・ド・ゲランを相手にして、数時間過ごした。その『日記』(1832年から1835年まで3年間)、その詩、29の年に せっかく咲きかけた時に奪い去られた この能才に関する ジョルジュ・サンド、サントブ−ヴ、トレビュシャン、デュ・ブレーユ、ウジェニ・ド・ゲランの記事、『ケンタウロス』及び『バッカント』という標題の 不思議な断片を二つ読んだ。この作家、この人について どう考えればいいか。書簡集を読んでしまうまで 自分の判断は差し止めておこう。『日記』はどうかというと、気持ちのいい景色の描写であるが、これを別にすると、書いた人間の教養や研究や思想や能力について、一向はっきりした知識を与えない。内的生活の動きについても 極めて一般的な言葉しか使っていないために、はっきりした個性を描き出さず、殊に その本当の大きさ、本当の性質を記していない。」

「この筆者は、考える人というよりは むしろ感ずる人、夢見る人、音楽家であるように見える。その もたらしたものは 自然に対する感じの特別な現れ、イシスの神秘な力との親密な交通、汎神論的な感激である。」

哲学者でもあった45歳のアミエル (1821-81) にすれば、そして当時の男女間の違いの認識からすれば、ウージェニーに対しては もっぱらその心情の美しさに感嘆したけれど、若いモーリスに対しては 理知的な能力への不満が、前面に立つのでしょう。しかしモーリスは19世紀前半の、いわば「ロマン主義の詩人」ですから、理性よりも感性に殉じた文学者でした。

モーリス・ド・ゲラン (ウェブサイトより)

ジョルジュ・ピエール・モーリス・ド・ゲラン (Georges-Pierre-Maurice de Guérin) が散文詩『ル・サントゥール』(Le Centaure、ギリシア名 ケンタウロス)を書いたのは1835 -36年と推定されていますが、それが世に紹介され 多少 人々に知られたのは、死の翌年の1840年、男装の麗人として名を轟(とどろ)かしたジョルジュ・サンド (George Sand, 1804-1876) が、今も続く フランスで最も伝統ある雑誌『両世界評論』(日本で言えば、政治化する前の 岩波の『世界』というところでしょうか)に ゲランの紹介記事を載せた時です。当時作曲家のショパンと同棲していたサンドは 若くして文名高く、『両世界評論』誌に顔がきいたのでしょう。サンドがゲランの詩を 知ったのは、モーリスの親友だったジュール・バルベイ・ドールヴィイ(Jules Barbey d'Aurevilly) が原稿をサンドに送ったからのようです。サンドは、何通ものドールヴィイに宛てたモーリスの手紙の抜粋をして、モーリスの人柄と生を描いています。

なお、モーリス・ド・ゲランが『ル・サントゥール』を書いた 60年後の 1896年に、ポール・ヴァレリーやアンドレ・ジイド、ピエール・ルイス、アンリ・ド・レニエなどが同人となって『ル・サントゥール』という雑誌を出しています。この頃にはモーリスの評価は十分に高まっていましたし、『ル・サントゥール』もフランス散文詩の傑作として多くの人に読まれていたので、彼らはモーリスに敬意を表して その題名を拝借したのかもしれません。

ポール・ヴァレリーの序文

『モーリス・ド・ゲランの散文詩 』ヴァレリーの序文

「神話についての小書簡」の内容

『モーリス・ド・ゲランの散文詩 』ヴァレリーの序文

「神話についての小書簡」の内容

前回 採りあげた 1925年出版の アドルフ・ジラルドンによる挿絵本、『 ケンタウロス、バッカスの巫女 』と同じように、その3年後に制作された、今回の ジョルジュ・バルビエによる挿絵本『モーリス・ド・ゲランの散文詩 』も、本文は3部からなります。その最初が、前回はシャルル・モラスの序文(解説)でしたが、今回は 20世紀の最高の知性と謳われた文明批評家にして詩人の ポール・ヴァレリーによる序文です。そのあとの2部は モーリス・ド・ゲランによる二つの散文詩「ケンタウロス」と「バッカスの巫女」で、それらは 当然のことながら まったく同じ内容です。つまり二つの挿絵本の違いは、本文内容としては 序文の違いだけということになります。他にも多く制作された『 ケンタウロス、バッカスの巫女 』の挿絵本は、どれも同様です。

で、ともかく ここではヴァレリーによるモーリス・ド・ゲラン論が読めるのかと、大いに期待しました。ところが、その16ページにわたる序文は「神話についての小書簡」という題名が示すように、ある婦人にあてた手紙で、そこには別の婦人(本書の編集者ということか?)からの非常に長い手紙に書かれた問い、神話について、あるいは神話学について語るべく要求されて大いに困惑したことの報告となっていますが、当のモーリス・ド・ゲランについては 何ら言及されていません。すっかり肩透かしをくらいました。これは、実際に ある婦人に宛てて書かれた手紙なのではなく、単にそのような形式で、この本のために 依頼された序文を書いたものらしく、この本が ごく小部数の出版だったので、この序文は翌年の『両世界評論』誌の1月号に 再掲載されたといいます。

『モーリス・ド・ゲランの散文詩』 A・ブレゾ社、1928

ヴァレリーの序文「神話についての小書簡」の 扉

バルビエの挿絵(ダフニスとクロエか?) と レトリーヌ U

タイトルと一番下のダブル線は金

没後89年、すっかり有名になっていたモーリスの散文詩を、詩人ヴァレリーがどのように評価していたのか 大いに知りたいところでしたが、空しい期待でした。(もしかすると、ヴァレリーは あまり高く買っていなかったので、神話の話で韜晦したのかもしれません。)しかしモーリスの二つの散文詩が いずれもギリシア神話に題材をとっているので、神話論の形で批評しているのかとも思いましたが、ヴァレリーは、神話論を描くには たくさんの読書と思索を重ねなければならないが、そうした時間も興味もない ということを示すために、あれこれと回りくどいことを叙述しているだけのように見えます。

理性の人 ヴァレリーが 架空の物語(小説)に ほとんど関心をもたず、自分で書く気もなかったように、古代の神話もまた(あるいは現代の諸神話もまた)彼の思考のエネルギーを使う対象とは考えられなかったのでしょう。それでも、詩編「若きパルク」と「ル・サントール」の本質的な違いは何なのか、やはり知りたいところですから、この韜晦につぐ韜晦の序文には 大いに失望してしまいました。

「ケンタウロス」(ル・サントール)

『モーリス・ド・ゲランの散文詩 』「ケンタウロス」の内容

『モーリス・ド・ゲランの散文詩 』「ケンタウロス」の内容

では、モーリス・ド・ゲランの「ケンタウロス」というのは どのような散文詩なのか、その最初の部分を 山内昭彦の訳で抜粋してみましょう。「古書の愉しみ」の第34回で紹介したアンリ・ド・レニエの散文詩が ギリシア神話の人物の口を借りて心情吐露をしていたように、老ケンタウロスの心境を独白するように詠っています。(ほどんど 改行がないので、読みやすいように 若干 改行してみました。)

「わたしは、この山々の洞の中で生を享けた。底深い洞窟の中で、咽び泣く岩より、その源の滴が谷間を流れるごとく、わたしの生命のはじまりは、人里離れた棲家の暗闇の中に、そのしじまを乱すこともなく、したたり落ちたのであった。われらの母親は、分娩の時が近づくや、洞穴の方へと身をひそめ、絶えて人気のない深奥、真に濃い闇の中で、うめき声もなく、ひとしく声なき果実を生み落した。

その滋養ある乳に養われ、われらは衰えることもなく、危うい闘いもなしに、生命の始まりの苦難を乗り超えた。しかしながら、われらが洞穴を出るのは、君たち人間が揺籃をはなれるよりも遅い。われらの間では、生存の最初の時を、神々に領された日々として蔽い包むべき習わしとしなっているからである。

わたしは大方、生まれた暗闇の中で、生い育った。わが棲家の奥底は山の茂み深く分け入った奥にあり、風が時として戸口の方へと向きを変え、涼気と、時ならぬざわめきええをえ送らなければ、出口の方角すら知るよしもなかった。また時に、母は渓谷の芳香にまとわれ、また通いなれた川波に濡れそぼちつつ、帰ってきたものだ。母はわたしに、決してや手谷々のことも、流れのことも教えはしなかったが、それらの香気を従えて戻ってくるので、わたしの心は落着きを失い、気もそぞろに、棲みなれた暗闇の中を馳け廻った。

わたしは独り呟いた。母が我を忘れる外界とは、どのようなところだ。いかなる強い力が、あのようにも度々母を誘い出すのか。あまりに異なる日々の感動の様は、どのような目に逢って帰ることなのかと。母は、時には深い歓びに動かされ、またある時は悲しげに、あたかも手傷を負ったごとくにとぼとぼと戻ってくるのであった。その持ち帰る歓びは、遠くから足取りでそれと知れ、眼差しからも溢れていた。わたしは精一杯に、それが伝わるのを感じたのだ。だが彼女の落胆は、さらに深くわたしを捉え、心の赴く推測へと、遠くわたしを導いた。このようなとき、わたしは己の力を気遣った。独りのままで、じっとしてはいないであろうわたしの能力を。わたしは腕を振り廻し、洞穴の広々とした暗闇の中で馳足を重ね、空を打ち、夢中になって洞穴中を駈け巡りながら、何に向かって腕をのべ、何に向かって足を運ぶべきかを知ろうとした。

それ以来わたしはケンタウロスの胴や、英雄たちの体、樫の幹に腕をまきつけようとした。岩や水、数知れぬ草木や大気のほのかな気配に、手を触れてみた。目の見えぬ静かな夜、手を差し上げて、通う風を探りあて、行くべき道しるべを捉えようとしたのであった。

わたしの足を見よ、メランプよ。なんと使い古されてしまっていることか。寄る年波の果てにあって、身は冷え切っているとはいえ、いまなおわたしは、日の光の輝きわたる山の頂で、青春の早馳けをなし、同じように腕を振り廻して、わが身に残る身軽さを使い果たす、そんな日だってあるのだ。」

『モーリス・ド・ゲランの散文詩』 A・ブレゾ社、1928

「ケンタウロス」の5ページ目、バルビエの原画による木版の挿絵

夜明けの海岸のケンタウロス(半人半馬)と、レトリーヌ J

二つ折りのページの大きさは 25cm × 20cm

前回書いたように、モーリス・ドゲランの散文詩は「ケンタウロス」と「バッコスの巫女」の2編がありますが、どちらも単独の本にするには短いので、(前回紹介したドイツのインゼル文庫のような小さな本であれば、その一方だけでも可能でしたが)通常この2編を一冊におさめて出版するのが普通です。音楽でいうと、マーラーの歌曲集『亡き子を偲ぶ歌』と『さすらう若人の歌』が、昔の LP レコードではA面とB面に組み合わせられるのが普通だったようなものです。『さすらう若人の歌』のほうが短いので、これに『リュッケルトの詩による5つの歌曲』も入れることもありました。

(蛇足:その演奏はフィッシャーディースカウをはじめとして、多くの歌手が録音しています。『さすらう若人の歌』の詩が男性の気持ちを詠っているので、演奏も男性歌手によるものがほとんどですが、昔 私は女性歌手(アルト もしくはメゾ・ソプラノ)のジャネット・ベイカーによる LP を買い、よく聴いていました。実に深みがあって、品があります。男生歌手で聴くよりも ずっと胸を打つのです。そして CD時代になってもなお、マーラーの歌曲は 彼女の演奏が一番好きです(CD化されたものが入手困難になっていましたが、彼女の録音したものを集大成した5枚組のボックス・セットを、驚くべき廉価で オーストラリアから輸入することができました(Icon: Janet Baker, 2008)。その3枚目が 上記のマーラー歌曲集です)。

これと同じように、モーリス・ド・ゲランの散文詩集の挿絵本は多数の画家が制作していますが、その中で私の一番好きなものを、というばかりでなく、フランス近代の挿絵本の最高傑作と私が信ずるものを、今回採りあげました(前回のアドルフ・ジラルドンによる挿絵本も好きなのですが、あまりにも挿絵の数が少ないのです)。

特に挿絵本としては絶好の分量で(小説ほどページ数が多くないので)、これに縦横に挿絵を加えることができます。今回の3部分(序文と二つの散文詩)のそれぞれのページ数は、16ページ、22ページ、28ページなので、総ページ数が 84という、前回の64ページに比べれば3割増しとなっていて、用紙の厚さがずっと厚い 水彩用紙のような 手漉き和紙にして、だいぶ重量感をもたせ、豪華な挿絵本という印象を強めています。

「バッカスの巫女」(ラ・バッカーント)

『モーリス・ド・ゲランの散文詩 』「バッカスの巫女」の内容

『モーリス・ド・ゲランの散文詩 』「バッカスの巫女」の内容

モーリス・ド・ゲランの散文詩「ラ・バッカーント」(La Bacchante バッカスの巫女)は 1836年頃に書かれましたが、未完のまま放置され、ジョルジュ・サンドにも送られませんでした。これが初めて活字化したのは、G・S・トレビュチャンの編纂による『モーリス・ド・ゲランの日記・手紙・詩』(1864) においてでした。

バッカス(フランス語ではバッキュス)はディオニューソスともいい、ギリシア神話では主神ゼウス(ローマ神話ではユピテル)の息子とされ、最重要の神のひとりです。農業の豊穣神であるとみなされ、特にブドウの栽培に長けていたことから(葡萄酒の)酒神として最もよく知られます。この酒神を崇拝する女たちをバッカーントと言い、「酒神祭尼」、「バッカスの巫女」、「バッカスの信女」などと訳されます。エウリピデスのギリシア悲劇に『バッカスの信女』(ちくま文庫『ギリシア悲劇 IV』1986, 所収)があり、モーリスもそれを読んで インスピレーションを受けたことでしょう。

バッカーントたちは徒党を組んで森や山河を乱舞し、動物を殺し、狼藉の限りを尽くしたと描かれます。ポンペイの遺跡の「秘儀荘」と呼ばれる館の壁画にも バッカーント(と見做される女)が描かれています。モーリスはケンタウロスに続いて、今度はバッカーントの ひとりの口を借りて、神話的、秘儀的な世界を描いています(ヴァレリーの序文は、主にこうした点への応答だったのでしょう)。

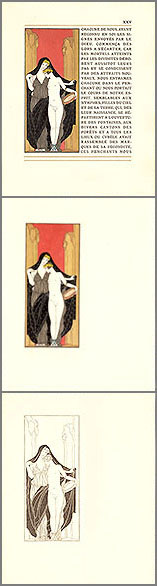

『 モーリス・ド・ゲランの散文詩 』「バッカスの巫女」

p.25 バルビエの挿絵 若いバッカーント(語り手)と、

先輩であり 師である巫女、アエロー 14.6cm × 6.5cm

右側、上段は本文のページ、中段は付録の多色刷り挿絵、下段は付録の単色刷り(黒)

挿絵画家 ジョルジュ・バルビエについては「古書の愉しみ」の第15回「二重の愛人」で紹介しましたが、誰からも フランスの最高の挿絵画家として評価され、愛書家の人気も抜群です。その挿絵本が 小部数の豪華本であることも多いせいで、彼の本は ほとんどが入手困難になっています。その中でも、この『モーリス・ド・ゲランの散文詩 』は 彼の最高傑作、というばかりでなく、フランスの挿絵本の最高傑作と 私が認めるものです、と 前回も書きました。荒俣宏氏や 鹿島茂氏も 度々 著書に取りあげ、書いているので、ご存知の方も多いことでしょう。後者の鹿島氏は それを入手した時の喜びを 次のように書いています

そして気づいたときには、もう完全なバルビエ中毒に陥っていたのである。

そんなバルビエの中で、もっとも見つかりにくかったもののひとつが、このモーリス・ド・ゲランの『散文詩』の挿絵本である。この本は バルビエの最高傑作では決してない。バルビエには もっと優れたものがある。だが、エレガンスと洗練度という点では、この本は小品ながら、他を圧している。とにかく 色といい線といい、すべてにおいて品がいいのだ。私は、これをオークションで何度か取り逃がしたあげくに やっと手にいれた。そのときの充実感は、ちょっと たとえようがない。その晩は、本を抱いて寝たいくらいだった。これは言葉のあやでは けっしてなかったのである。(『それでも古書を買いました』2003、白水社)

その気持ちはよく解ります。しかしながら、「この本は バルビエの最高傑作では 決してない」と書いています。いったい、バルビエの どの挿絵本が、『 モーリス・ド・ゲランの散文詩 』よりも「もっと優れ」ていると考えているのでしょうか?

それは、好みの問題であるのかもしれません。バルビエは挿絵本ばかりでなく、というよりも もっと、ファッション・プレートの分野で活躍し、膨大なファッション画を描いていますが、私はファッション画には まるで興味がないのです。私は「愛書家」であって、あくまでも「書物」の形に興味があるのです。バルビエを単に画家として見るなら、その技量や深みは、純画家たちに とうてい及びません。バルビエやアンドレ・マルチは、あくまでも 本の挿絵画家として 興味があります。その挿絵だけを取り出して比較するなら、バルビエには 本書におけるよりも優れたものが あることでしょう。しかし 私は 今から 30年ほど前に、(一風変わった)書物としての『 モーリス・ド・ゲランの散文詩 』を初めて見た時に、完全に魅了されてしまったのです。

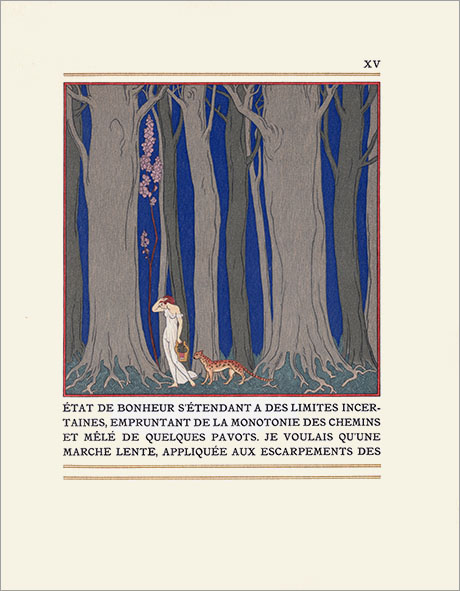

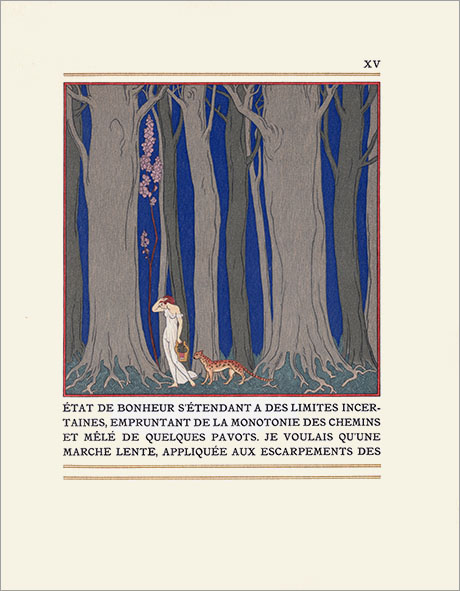

『モーリス・ド・ゲランの散文詩』 A・ブレゾ社、1928

「バッカスの巫女」の15ページ目、バルビエの挿絵、

森の中を彷徨うバッカスの巫女

二つ折りのページの大きさは 25cm × 20cm

この『 モーリス・ド・ゲランの散文詩 』は、やはり挿絵画家であったフランスワ・ルイ・シュミート (François-Louis Schmied, 1873-1941) が装幀と本文レイアウトを行いました。バルビエとは作風が違いすぎるので、装丁には やや違和感がありますが、挿絵と本文活字のレイアウトは見事です。特に 多用している金は効果的で、「バッカスの巫女」の23ページ、巫女の背後の太陽の放射光線が金線であるのには驚きました。版画における こんな金の使い方は、他に見たことがありません。

木版の彫りと刷りはピエール・ブシェ (Pierre Bouchet) が担当し、活字の印刷も彼の印刷機で行ったといいます。この3人のトリオは他にも何冊か挿絵本を制作して、大きな成果をあげています。

前回紹介した アドルフ・ジラルドンによる『 ケンタウロス、バッカスの巫女 』もそうでしたが、これら「無綴じの」挿絵本は、革製本されることを前提、あるいは期待しては いません。大型の挿絵本というのは 画家の作品集の観を呈しますので(値段も高価になるので)、本をしっかりと綴じて 絵を見難くするよりも、綴じないで、どのページでも自由に取り出し、絵を見て楽しめるように しておくのです。もちろん 家の伝統に則って、あるいは 個人の趣味にしたがって 革製本した人もいたことでしょうが、少数派です。ほとんどの愛書家は、さらに費用をかけて革製本するよりも、無綴じのままで 愛蔵しました。

( 2018 /05/ 01 )

< 本の仕様 >

『 モーリス・ド・ゲランの散文詩 』(「ケンタウロス」と「バッカスの巫女」)

Maurice de Guérin + George Barbier : " Poèmes en Prose "

A. Blaizot, Paris , 1928

パリ、ブレゾ書房、1928年、Préface de Paul Valéry : Petite Lettre sur les Mythes

ポール・ヴァレリーの「神話についての小書簡」を序文とする。

全巻にわたってジョルジュ・バルビエ George Barbier が多数の挿絵を描き、

F・L・シュミート F.L. Schmied が造本、レイアウトを行い、

ピエール・ブシェ Pierre Bouchet が木版画にして刷り、本文を印刷した。

函の大きさ:26cm x 21cm x 4.2cm、総 84ページ、重量:550グラム

マーブル紙貼りのハードなシュミーズ(たとう)とハ−ドなエチュイ(函)に入っている。

無綴じ本の本文は、F・L・シュミートの装幀によるソフト・シュミーズで挟まれている。

付録として、すべての挿絵を やや薄手の紙に片面で刷った 多色刷りと 単色刷り

(各30枚と33枚)各一式を 付している。

本の番号は40番(150部のうち)。 付録は、25部が刷られたうちの一式。

|