野村胡堂の『三万両五十三次』で「大衆文学」に目覚めた私は、次は吉川英治にアタックして『宮本武蔵』や『新書・太閤記』を読み、さらには村上元三の『佐々木小次郎』などへと進んでいきました。小学生なのに、どうしてそんな長編小説ばかりを読んだかというと、漫画を読んでいた時からそうなのですが、最後がハッピーエンドであっても、それを疑ってしまうのですね。その後、ふたりは本当に いつまでも幸せだったのだろうか、不幸に出会わなかったのだろうか、大病になったり、交通事故に会ったり、破産したりしなかったのだろうか、本当のことを知りたい、続きが読みたい、と思ってしまうのです。続編があればいいのですが、たいていは ありません。で、後へ後へと続いて なかなか終りにならない、長いものを選ぶことになり、長編漫画(手塚治虫のものなど)や 長編小説を 好んで読むようになるわけです。日本で一番長い小説は 中里介山(なかざと かいざん)の『大菩薩峠』で、2番目は白井喬二(しらい きょうじ )の『富士に立つ影』だと言われていましたが、しかし どちらも貸本屋にはなかったので、手に取ることができませんでした。 私が小学校の終わりの頃に、初の子供向け週刊誌、『週刊少年サンデー』が 小学館から出ました。定価は30円だったと思います。そのころ大盛況だった大人の週刊誌と同じような、二つ折りの 薄いホチキスどめの雑誌でしたが、内容的には 後の分厚い「漫画雑誌」ではなく、むしろそれまでの「学習雑誌」に似ていた記憶があります。私は最初の数号を買いましたが あまり魅力的でなく、それよりも 長編小説の世界に没入していったので、中学校に入ると 少年雑誌も漫画本も、すべて卒業してしまいました。中学に入ってしばらくすると、白土三平の大長編劇画『忍者武芸長』が貸本屋を席巻するのですが、それにも無関心でした。後に大島渚が映画化したのを見ましたが、劇画自体は見ずじまいです。

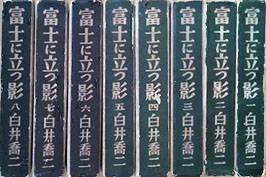

一方、神田神保町の古本屋巡りの楽しさに開眼し、日曜日には よく行くようになりました。小遣いがあまりなかったので 買うよりも見ることが主でした。当時は まだ貧しい日本、公共図書館は貧相で、蔵書も ごく少なかったのです。古書店街で 見ることが主といっても、長編小説を安く買うことには精を出し、中学生になって最初に読んだのが、下村湖人(しもむら こじん)の『次郎物語』 です。これは「大衆文学」ではなく「純文学」に属するもので、角川書店の菊判サイズ、『昭和文学全集』の 「下村湖人集」を ごく安く買いました。今では 忘れられた文学作品になっていますが、当時は映画化もされて、ずいぶん高く評価され、人気もあり、よく読まれたようです。 そんなある日、学校の近くの同級生の家に遊びに行くと、その家の本箱に、なんと大長編小説『富士に立つ影』が並んでいたのです。友人の父親が学校の先生で、かつて これを愛読したようです。私は、ああ これが音に聞く『富士に立つ影』だと喜んで、友人に頼んで その父親から、第1巻から順に借りて読んでいきました。本の大きさは文庫本と ほとんど同じですが、各巻 500ページ以上あるハードカバーの本が全8巻ですから、かなり読み応えがあります。どの巻にもページ大の挿絵が30点ぐらい入っているので、それを差し引くと、活字の本文だけで 約 4,000ページになります。

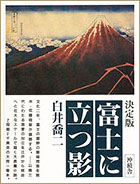

今回の新型コロナ騒動で 図書館が皆 休館になってしまったので、昔から一度読み返そうと思っていた『富士に立つ影』を、中学生の時に読んだのと同じ版の古書を、ネットで探して入手しました。この出版社は世界社と言いますが、戦後 雨後の筍のようにできた出版社のひとつで、今は存在しません。

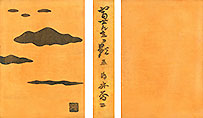

白井喬二著『 富士に立つ影 』昭和28年(1953)、全6巻

そもそも『 富士に立つ影 』は 新聞連載小説でした。今から 100年近く前の大正13年(1924)、新進小説家として人気の高かった白井喬二に、当時最も発行部数の多かった「報知新聞」から原稿依頼がありました。その時 白井が長編小説の構想をもっていることを記者に話すと、報知新聞は「緊急編集会議」を開き、当時まだ作家になっていずに 報知新聞の学芸部長を務めていた野村胡堂からの依頼状をたずさえて その記者が駆けもどり、その長編小説の連載を白井に依頼したのです(白井によれば、それは「電光石火のはからい」でした)。

白井喬二より7歳上だった野村胡堂の『三万両五十三次』が報知新聞に連載されたのは 昭和7年ですから、『 富士に立つ影 』の終了の5年後です。学芸部長の時に『 富士に立つ影 』の連載の責任者だったわけですから、時代小説を書くにあたり、ずいぶん白井の影響を受けたのではないかと思います。語り口も似ているように思われます。

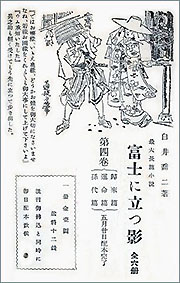

平凡社版『富士に立つ影』普及版と 宣伝チラシ(ウェブサイトより)

中里介山の『大菩薩峠』は、ずっと後の大学生の時に読みました。ニヒルな剣士・机竜之介は なかなかに魅力的で、片岡千恵蔵や市川雷蔵が演じた映画も見ました。しかし小説は、巻を追うにつれて 机竜之介が脇に退いた感じで、その都度 新しい登場人物が出て、その人物についての長い物語が語られることばかりが続くようになります。日本一長いと言われる長編小説が、まるで中編小説の集合体のような趣を呈して、期待ほど面白くはありませんでした。

全体は10篇から成り、第1編の「裾野(すその)篇」はプロローグで、全ての始まりが示されます(小説には篇の番号はありませんが、ここでは順序がわかりやすいように 便宜上 つけておきます)。戦国時代から江戸時代初期には諸国に城が築かれました。当然そこには設計者がいたわけで、優れた設計者(建築家)は それぞれ流派を形成します。特に名高かったとされるのは、大米赤針斎を開祖とする小田原の「赤心流(せきしんりゅう)」と、四方田随軒を開祖とし、喜運川兵部(きうがわ ひょうぶ)が中興した「賛四流(さんしりゅう)」でした。しかし江戸時代も下って太平の世の中になると、幕府からの禁制もあり、もはや城を築くことなど なくなっていきます。

第2篇「江戸篇」は その 20年後の文政期(1818〜30)、舞台を江戸に移して 両家の人々の葛藤を描きます。彫刻家・甲賀圓蔵が 神明芸者・小里(実は富士の裾野の お雪)をモデルに花乗面(はなのりめん)を作り始める。一方 賛四流のお染は 熊木伯典の邸宅の離れに暮らしていますが、それが窮地に陥った時に助けた小里は 逆に伯典に からめとられて その妻にされてしまう(その経過はよくわかりませんが)。脳病人となっていた佐藤菊太郎は 次第に回復して、お染と夫婦になります。 第3篇「主人公篇」は ガラッと変わって、熊木伯典とお雪の間にできた息子が成人した 熊木公太郎(きみたろう)の行動が主となります。これが どうしたわけか 悪漢・伯典とは大違いの 天真爛漫、邪気のない率直さをもった好男子、というより 世間の慣習や儀礼に無頓着で 直情径行の人柄です。白井喬二がこの章を「主人公篇」と名付けたのは、彼の理想とする人格を 公太郎に植え付けたからです。しばしばドストエフスキイの『白痴』におけるムイシュキンになぞらえられますが、この公太郎の人格と行動は 新聞の連載中、読者の間に大きな共感の輪をつくり、毎日 40通ぐらい、公太郎を賛美する手紙が 読者から白井のもとに寄せられたと言います。(埴谷雄高が子供の時、報知新聞の連載を一家で熱心に読み、埴谷は父から公太郎と綽名をつけられて 呼ばれていたそうです(全集9巻 p.113)。 公太郎は諸国を放浪しますが、途中で助けた猿回しの助一と仲良くなり、一緒に暮らすようになります。 第4篇「新闘篇」では、幕府が日光に霊城防備の要塞を建設することになり、その建築家(築城軍師)を決定するために、賛四流・佐藤菊太郎の息子で 若き俊秀・佐藤兵之助と、熊木伯典の息子の公太郎が招聘され、ここに、それぞれの父が かつて富士の裾野で対決した築城論問答が、その息子たちによって、日光で行われるのです。両者の父も応援に駆け付けますが、伯典はあくまでも邪悪な策略で 兵之助を陥れようとします。 第5篇「新曲篇」では、佐藤兵之助が 敵方の熊木伯典の娘(公太郎の妹)のお園と愛し合ってしまうという、ロミオとジュリエットばりの悲劇が 生まれてしまいます。一方、一弦琴の奏者・金将晩霞(きんしょう ばんか)とその妹・貢(みつぎ)が貧乏長屋で熊木公太郎と親しく つきあい、のちに貢は公太郎の妻となります。

筑摩書房の「ちくま文庫」では全10巻、 富士見書房の「時代小説文庫」でも 全7巻で出ていた。 第6編「帰来篇」は 天保年間(1831〜45)で、舞台は再び富士の裾野、かつて佐藤菊太郎と熊木伯典が対論した地に、今は幕府の調練工夫隊が駐在して調練に励んでいます。そこへ、かつて伯典によって幽閉された 花火師・龍吉を助け出そうとする佐藤兵之助と、父・伯典の命によって龍吉の持つ書類を奪おうとする熊木公太郎が乗り込んで決闘になります。一方、公太郎の妹のお園は 兵之助との間に一子を身ごもりますが、兵之助は我が身と一門の安全のために、一時は お園を切って捨てようとまでして 彼女と絶縁します。

第7篇「運命篇」は その10年後の嘉永期(1848〜55)で、かつて親どうしが約束したとおり、熊木公太郎と佐藤兵之助は 江戸のご書院「菱園(りょうえん)」で、江戸城の守りをどうすべきかというテーマで 大論座を繰り広げますが、両派の部下たちの流血の争いで終わります。 第8篇「孫代篇」は、熊木公太郎と貢の間にできた息子の城太郎(しろたろう)と、佐藤兵之助の息子の光之助(みつのすけ)が それぞれ成人して、なおも 両家の葛藤を繰り広げます。一方、兵之助とお園の間にできた子は平吾と名付けられ、シングルマザー・お園の手で育てられてきましたが、ついに兵之助と親子対面をします。 第9篇「幕末篇」は、さらに14年後の文久の時代(1861〜64)。黒船来航から物情騒然、佐藤光之助は「赤松浪人団」を組織して人望を集めていると、そこへ偶然の重なりで熊木城太郎が入団して光之助の配下となりますが、彼の人生の目的は ただ一つ、父の仇・佐藤兵之助を討つことでした。しかし兵之助の息子の光之助もまた 僚友の妹・お八重の色香に迷い、団を出奔します。一方、平吾は上冊吉兵衛の跡目を継いで、黒船の親分と呼ばれる大侠客となり、大勢の子分を抱えて 道義にもとづく「黒門町の大元締め」となり、母・お園に孝行します。

もともとは 新聞連載時の挿絵で、 4人の挿絵の中では、川端龍子が一番うまいようだ

最終篇の「明治篇」では、時は明治5年(1872)、新橋〜横浜間に鉄道が開通します。

小説全体としては 講談のような印象がありますが、何事もよく調べて書いているのと、その語り口のうまさには 舌を巻きます。読者を飽きさせずに、次へ 次へと 興味を引っ張っていく力は、ドストエフスキイ的だなとも思います。

そこから「大衆文芸」とか「大衆文学」という造語がなされ、円本時代の流れに乗って 平凡社から 円本の『現代大衆文学全集』全 60巻(当初は全 36巻だったのが、大人気で増巻した)が出て 一世を風靡しました。それには 白井が関与して 企画・監修者となり、その第1巻は白井の『新選組』でした(後に 片岡千恵蔵 主演の東映映画『壮烈新選組 幕末の動乱』佐々木康 監督, 1960 になります)。これは全巻の予約出版で 分売はしないというのに、初版 33万部もの予約があったというのですから、たいしたものです。小出版社だった平凡社は、この全集と 次の『世界美術全集』との 相次ぐ大成功によって、新潮社や講談社に並ぶ有名出版社になりました。

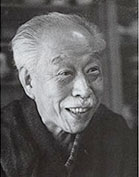

白井喬二は晩年の 88歳になって、娘の寿子の勧めで、発表を目的とせずに自伝の執筆をしました。それが 91歳で没したあと 遺構となって出てきて、没後3年目に出版されたのですから、またとない「完全な」回顧録だったと言えましょう。子供時代から、前年に妻に先立たれるまでの一生を、同じ筆致で淡々と綴っていて、何でもよく覚えていることは驚くばかりです。編集者が『さらば 富士に立つ影』という題名にしました。『富士に立つ影』の成立事情や苦心談などは もっと詳しく書いてもらいたかったとは思いますが、こんなに良いタイミング (?) で自伝を執筆して残した有名人というのも稀でしょう。(建築の方では、前川国男が自伝を残さなかったのが 本当に残念なことでしたから。)

白井喬二は明治33年(1889)に横浜で生まれ、本名を井上義道といいました。父の転勤について日本各地を転々として育ちました。そのことが後の作家活動で大いに役に立ったようです。警察所長や郡長をしていた父は 彼を司法官にしたかったようですが、野村胡堂の場合と同じように、大学は政経科を卒業しながらも、文学の道に進みます。処女作は 31歳のときの『怪建築十二段返し』という、江戸時代の奇怪な事件の探偵ものです。これが評判となって原稿依頼が次々と舞い込み、専業の小説家となりました。以来60年にわたる執筆活動をすることになりますが、91歳の死まで長命でしたから、その作品数は膨大で、しかもその多くが長編小説でした。

で、白井の処女作『怪建築十二段返し』という題名が気になって、古書店を探して手に入れてみました。装幀が なかなか凝っていて、期待が はずみました。しかし100ページ足らずの短編ですから、『富士に立つ影』とは比べるべくもなく、まあ 他愛のない物語で、やや尻切れトンボ的な印象も受けます。ただ、主人公が

面白いのは、生涯に何度も転居した白井喬二が 昭和8年(1933)、44歳の時に世田谷区の代田に建てた自邸は 遠藤新の設計でした。遠藤に設計を依頼したのは、フランク・ロイド・ライトの仕事に魅力を感じていたからかもしれません。まさか これが「十二段返しの怪建築」だったわけでもないでしょうが、きっとライト風のディテールや装飾が散りばめられていたことでしょう。今も現存するのかどうか不明です。 ( 2020 /07/ 03 )

< 本の仕様 >

第1巻 524pp. 挿絵 25図

● 『 怪建築十二段返し 』 昭和24年(1949), 淡路書院、カラー口絵1点、定価 150円

● 『さらば富士に立つ影』昭和53年(1983)六興出版、 豊島区雑司ヶ谷霊園に墓がある。都電雑司ヶ谷駅。夏目漱石や泉鏡花の墓もある墓苑。

メールはこちらへ kamiya@t.email.ne.jp

|