この「古書の愉しみ」のサイトでは、今まで種々の建築関係の古書を紹介してきましたが、今回は都市計画、あるいは都市設計の本も採りあげようと思い、私の蔵書の中から 最も美しい本として『アーバン・デザイン・マンハッタン』を選びました。今から47年前の1969年にアメリカとイギリスで出版された本ですから、まだ半世紀に満たず、特に希少な古書というわけではありませんが、学生時代に東光堂書店で見つけて、その見事なグラフィック図面と造本に魅了されて購入したものです。

私の学生時代には、建築家や学生たちの間に 強い都市志向が見られました。社会改良志向としての「都市計画(シティ・プランニング)」や「農村計画」を一方の極に置くなら、用途地域制に代表される 平面的な土地利用計画ではなく、立体的な都市空間を創造しようとする「都市設計(アーパン・デザイン)」を他方の極として、単体の建物を設計するよりも 広い地域の計画をすることに意欲を示したのです。

しかし、都市の設計をする機会など めったに、というより、ほとんど おとずれません。そこで、意欲的な若手建築家たちは、「空想的社会主義 (Utopian Socialism) 」ならぬ「空想的都市設計 (Utopian Urbanism) 」のアヴァンギャルドな絵を描くことに 熱中していたのです。そうした人たちの憧れの根底にあったのが、ル・コルビュジエによる インドのチャンディーガルや、ルチオ・コスタとニーマイヤーによる ブラジリアの都市設計でした。日本の建築界のトップを走っていた丹下健三は 若いときからル・コルビュジエに心酔し、その強い都市志向を「東京計画ー1960」という 緻密な都市計画・設計案に まとめあげました(「その構造改革の提案」東京大学・丹下健三研究室、『新建築』誌、1961年3月号)。これは「空想的」な段階をはるかに超えていましたので、もしも 当時の政界や財界が これに乗っていれば、日本の首都・東京は 今とはまったく異なった、「骨格のある」都市となったことでしょう。

『ル・コルビュジエ作品集 第5巻 1946-52』と 「東京計画-1960」扉

『ル・コルビュジエ作品集 第5巻 1946-52』と 「東京計画-1960」扉

東京大学は 1962年に工学部に「都市工学科」を設立して、フィジカルな都市づくりの場を意図しました。これによって 日本の知識層の間に「都市工学」という言葉が浸透していきましたが、しかし これは日本だけのことであって、世界的には「都市工学 (Urban Engineering) 」という名称は あまり見られません。

その淵源は 工部大学校にあったと言えます。日本の大学では「建築」は 建設工学として捉えられ、ほとんどが 工学部に置かれています。したがって 欧米のような建築家教育がなされず、エンジニア教育の場として 位置づけられてきました。ル・コルビュジエ的な都市志向というのは、平面的な都市計画(プランニング)であるよりは 立体的な都市設計(デザイン)を目指したわけですが、東大の助教授であった丹下健三に その場を与えるためには、やはり工学部内に「都市工学科」を作って、その教授にする他 なかったのです。

しかし、そこで 革新的な都市設計の意欲をもって学んだ学生たちの就職先は、結局、体制補完的な市役所の「都市計画課」などしか なかったので、その鬱屈が、医学部のインターン制度の鬱屈と重なって、世に名高い 1960年代の「東大紛争」の起爆剤となったと言われます。

左から 『新都市の計画』1964、『高蔵寺ニュータウン計画』1967、

左から 『新都市の計画』1964、『高蔵寺ニュータウン計画』1967、

『歴史の都市 明日の都市』1969

1963年に設立されたばかりの鹿島出版会は 建築の専門出版社でしたが、都市の本も 積極的に出版していきました。20世紀の実際の都市計画で注目されたのは イギリスの「ニュータウン」でした。ロンドンをはじめとする大都市の人口抑制とからめ、その周辺に衛星都市として、エベニザー・ハワードの「田園都市」構想の流れを汲んだ ニュータウンを建設していったのでした。それらが ハーロウや レッチワースをはじめとして数多く作られていったのは 驚嘆に価しますが、惜しくも実現しなかった フックのニュータウンの計画を GLC(大ロンドン州議会)の都市計画のスタッフが まとめたのが、『新都市の計画 (The Planning of a New Town) 』でした(佐々波秀彦、長峰晴夫 共訳、1964、鹿島出版会)。これはニュータウン計画の 教科書の役割を果たしたと言えます。

その向こうを張って (?)日本で実施された 大きなニュータウンが、日本住宅公団(現在の 都市再生機構)による「高蔵寺ニュータウン」(名古屋市の北東)で、この計画内容が 本にまとめられて1967年に出版されました(高山英華 編、1967、鹿島出版会)。しかしながら これらの本は、意欲的ではあっても、いかにも 計画の「報告書」あるいは「公式記録」といった体裁であって、都市デザインの本という印象は やや薄いものでした。

その翌年に 翻訳出版されたのが、エドマンド・ベイコンの『都市のデザイン』です(渡辺定夫訳、1968、鹿島出版会)。ベイコンは アメリカのフィラデルフィア市の都市計画局長を務めた人ですが、この本では ギリシア以来の都市設計を歴史的にたどり、概念的図面を作成しては そこに隠れているデザインの意図が伝わるような グラフィックな色彩処理をし、写真や古図を組み合わせながら、その名も まさに「都市のデザイン (Design of Cities)」という 本を書いたのでした。一種の「都市史」の書物でしたが、その翌年に出た ルイス・マンフォードの名著『歴史の都市、明日の都市』(生田勉訳、1969、新潮社)という浩瀚な「読む本」とは違った「見る本」であることが、都市の本としては 画期的でした。

『都市のデザイン』1968、英語版そのままのジャケットと、248-9ページ

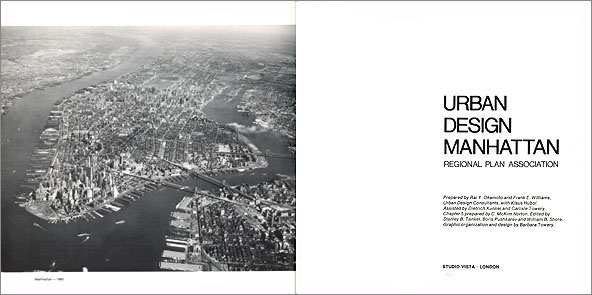

こうした潮流のさなかに、さらにグラフィックな本として 1969年に ニューヨークと ロンドンで出版されたのが、今回採りあげる『アーバン・デザイン・マンハッタン』です(私が所有するのは ロンドン版)。 その計画の中心となったのは、日系2世の建築・都市設計家 レイ・ユキオ・オカモト (Rai Yukio Okamoto, 1927-93) でした。彼は 西海岸のサン・フランシスコを 主な活動地としたようですが、東海岸の RPA(地域計画協会)にも参画して ニューヨークのマンハッタン再構成計画を主導しました。計画対象は マンハッタン中部(ミッドタウン)で、これを東西に貫く 42丁目街路を中心に調査、分析、再開発計画を立案しました。

42丁目通りは 今ではすっかり きれいになって観光地と化していますが、半世紀前には、ニューヨークの中でも 最も荒廃した 危険な地域(風俗街)だったのです。『アーバン・デザイン・マンハッタン』が その改善にどれだけ寄与したのかは わかりませんが、それほど都市志向でもなかった私は この本のビジュアルな表現に目をみはって、住んだこともないニューヨークのことなので 内容は十分には 理解しませんでしたが、本の美しさには すっかり参ってしまいました。古い内容ですから、今 あらためて じっくり読むわけでは ありませんが、ついに日本で翻訳出版されなかった この本の グラフィックな内容をスキャンして、ここに紹介しておきましょう。

今回 はじめての試みとして、各ページのスキャンを、リンク・ページとしてではなく、全部を この本文ページに載せてみることにしました。この1ページの容量が だいぶ大きくなるので、表示が遅くなるかもしれません。

URBAN DESIGN MANHATTAN

REGIONAL PLAN ASSOCIATION

1969, Viking, New York,

Studio Vista, London

『ア-バン・デザイン・マンハッタン』 ジャケットの裏と背

0 - 1の見開きページ、扉と口絵(マンハッタン島の航空写真)

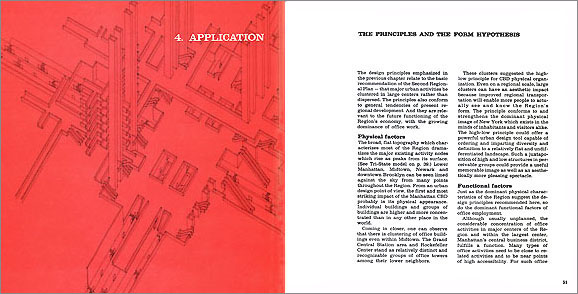

50 - 51の見開きページ、章扉と 本文ページの例

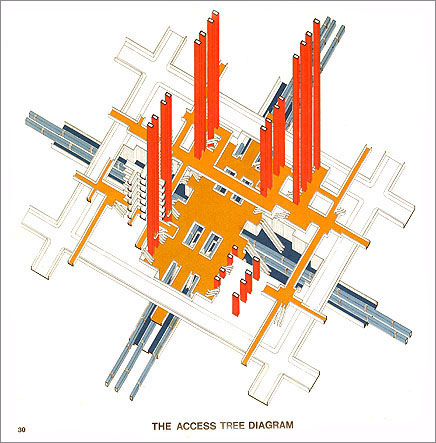

30ページ、ウェストサイド・センターのアクセス・ツリー図式

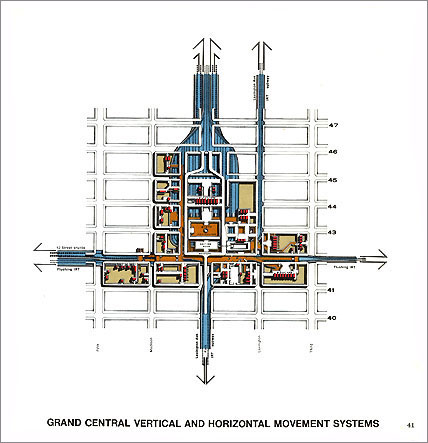

41ページ、グランド・セントラル駅、東西・南北動線図

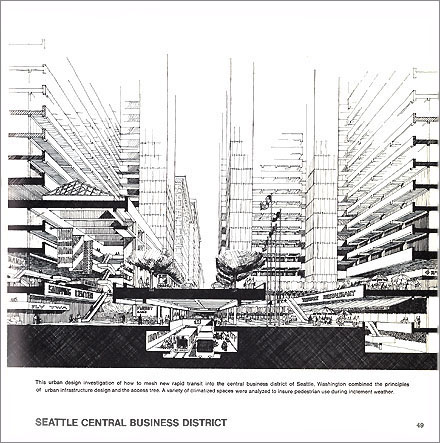

49ページ、シアトル中央業務地区の断面透視図

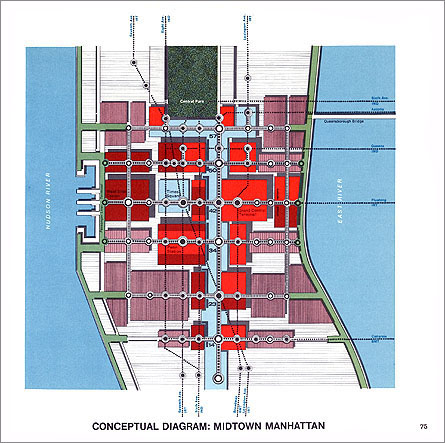

75ページ、マンハッタン中部(ミッドタウン)の分析概念図

94 - 95の見開きページ、42丁目街路周辺の動線システム図

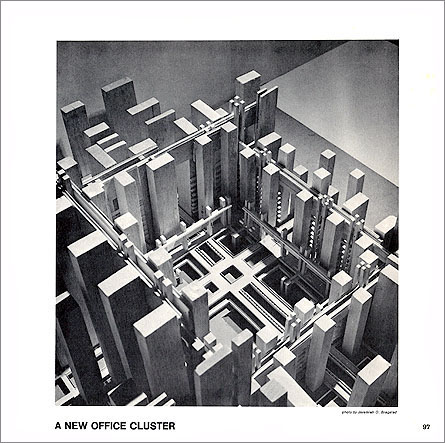

97ページ、ウェストサイド・センター(計画オフィス街)の概念模型。

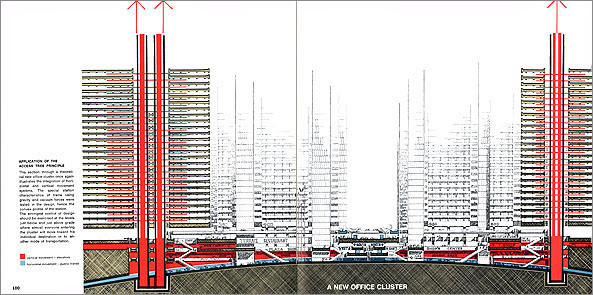

100 - 101の見開きページ、計画オフィス街の動線断面図。

102ページ、ウェストサイド・センター(計画オフィス街)の鳥瞰パース

103ページ、計画オフィス街のタウンスケープ 透視図

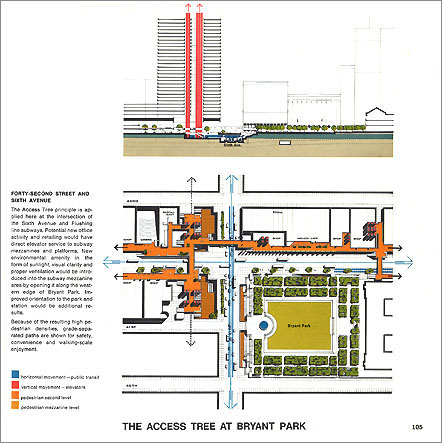

105ページ、ブライアント公園地区の断面図と平面図。

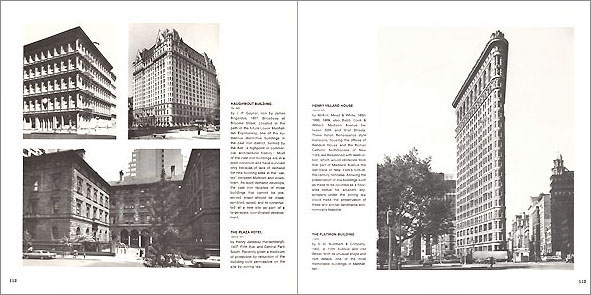

112 - 113の見開きページ、シカゴの歴史的遺産のオフィス・ビル群

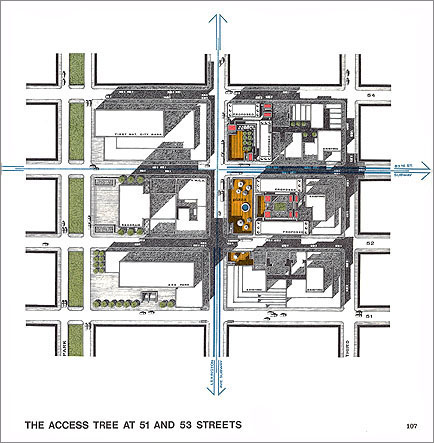

107ページ、51丁目と53丁目街路のアクセス・ツリー(中央左がシーグラム・ビル)

『アーバン・デザイン・マンハッタン』を紹介することになったのには、実は わけがあります。過日、書棚を整理していたら、今から半世紀前に 山形市が東京大学の都市工学科、高山英華研究室に策定を依頼した、山形市の都市計画の報告書、『山形市都市開発基本計画(総合計画)』が書棚から現れ、なつかしい想いにかられたので、それとの関連で「古書の愉しみ」の第 37回に "URBAN DESIGN MANHATTAN" を採りあげる気になったのです。

東大・高山研『山形市都市開発基本計画』報告書 1968 表紙

(クリックすると 「挿絵」を一覧するページにとびます)

この報告書は『アーバン・デザイン・マンハッタン』 のエディトリアル・デザインを手本にして作られたのだ と記憶していましたが(版型も同じです)、両者の出版年度を見ると、ほとんど同じ頃に作られたのだと わかりました。これは 市販本ではなく、大学研究室の委託研究報告書ですから ペーパーバックの地味な本ながら、なかなか きれいな本に まとめられています。

報告書の奥付にある「計画案策定チーム名簿」を見ると、当時の東大・都市工学科のスタッフが名を連ねています。すなわち代表は高山英華教授で、実際の計画は 総括の伊藤滋助教授を中心として、石田頼房、森村道美、水野石根、福沢宗道、上野宏、内田雄造、鈴木誠一郎の諸氏が されたようです。その中の数人から、挿絵に表現して欲しい計画意図の ヒアリングをしたような気もします。

本のデザイン、レイアウトを請け負ったのは、当時 東京芸術大学の工芸科、デザイン専攻で大学院の学生だった 宗形恒明さんでした。彼が早くに『アーバン・デザイン・マンハッタン』の本を 手に入れていたのか、あるいは作業半ばにおいてだったのかは わかりませんが、高山研から ごっそりと渡された図面に 彩色したりしながら 巧みにグラフィックな処理をしていきました(まだ パソコンの なかった時代ですから、カラートーンやスクリーントーンによる手作業です)。ところが、問題は 挿絵でした。というのは、山形市の職員や市民(つまり、素人の人々)に提示するのに、文章と図面だけでは 十分にアピールしないのです。未だ できていないのですから、写真はありません。となると挿絵が必要となります。しかしながら 東大の都市工の人たちは、あまり 絵が描けません。

そこで宗形さんが、誰か芸大の建築科の学生に 絵を描いてもらったらしいのですが、その出来栄えが あまりに ひどくて 使い物にならなかったとかで(芸大生が皆、絵がうまいわけでは ありません)人を介して 私に依頼してきたのです。私は3年生か4年生だったと思いますが、 本やレコードを買うために よくアルバイトをしていましたので、これも引き受けたわけです。しかし、すでに前記の学生にムダ金を払ってしまったとかで、ずいぶん 安いバイト料だったと 記憶しています。しかも 報告書には 私の名前も記載されていないのですから、ひどいものです。山形市の人たちは、これらの挿絵も 東大の都市工のスタッフが描いたものと 思いこんだことでしょう。

( 2016 /12/ 02 )

< 本の仕様 >

"アーバン・デザイン・マンハッタン(マンハッタンの都市設計)" 地域計画協会 編、1969年

"URBAN DESIGN MANHATTAN" Regional Plan Association, 1969

計画:レイ・Y・オカモト と フランク・E・ウィリアムズ。 ブック・デザイン:バーバラ・タワリー

Prepared by Rai Y. Okamoto & Frank E. Williams, Editorial Design by Barbara Towery

ニューヨーク、ヴァイキング社と、ロンドン、スチューディオ・ヴィスタ社

Viking Press, New York & Studio Vista, London, 28.5cm × 28.5cm × 2cm,

重さ 1.1kg。

130ページ、内 多色刷り 49ページ、ハードカバー、ダスト・ジャケットつき。

|