| 『 水源 』(摩天楼) |

神谷武夫

映画 『摩天楼』の原作小説の日本語訳がこの夏に出版された、と言えば、年配の建築関係者なら誰もが エッと驚くことだろう。映画とは題名が異なる上に、訳書ではそのことが強調されていないし、そのような宣伝もなされなかったから、建築雑誌でも全く紹介されなかったので、この本のことは、建築界には ほとんど全く知られていないからである(出版社の 販売戦略のミスだと言えよう)。 『摩天楼』では、主人公の建築家を 当時のハリウッドの大スター、ゲイリー・クーパーが演じ、ヒロインをパトリシア・ニールが演じた。 私がこの映画を見たのは、たしか学生時代にテレビ放送でだったから、放送時間にあわせて ところどころカットされていて、少々話が わかりにくかったが、全体としては、何という 楽天的なハリウッド映画かと、あきれたものだった。 「ゲルツェンとロシアの風景」に書いたように、当時の私は むしろ「戦争の真の終り」のような シリアスな映画における建築家像の方に リアリティを感じていたのである。

しかし、今年の初めに、あるオーストラリアの女性(その父親は フランク・ロイド・ライトを偏愛する建築家であるという)から「ライトをモデルにした建築家の小説」があり、しかも実に面白い という話を聞いた。 それが、この "THE FOUNTAINHEAD" で、早速 本を取り寄せてみると、それはまさに あの映画の原作であることがわかった。(「摩天楼」という映画の邦題が あまりにも うまい命名だったので、その原作も "THE SKYSCRAPER" というのだろうと思い込んでいたため、話を聞いた時には 気がつかなかった。)

ここには ストーリーは書かないが、日本に旧・帝国ホテルの設計もした 天才的建築家 フランク・ロイド・ライトをモデルとする ハワード・ロークという孤高の建築家が主人公であり、その師としての建築家 ヘンリー・キャメロン(そのモデルは言うまでもなく、ルイス・サリヴァンである)も登場する。 このヒロイックな建築家の系列と対比的に カリカチュアライズされて描かれるのは、ピーター・キーティングや ガイ・フランコンといった、真の才能はないにもかかわらず 現実世界で名声を獲得する保守的建築家たちである。(彼らのモデルは特定の誰かではなく、世俗的成功を収めた 建築家一般だといえよう。)

しかし、作者のアイン・ランド (1905-82) が描こうとしたのは、人間と この世界に関する観念なのであって、それを表現するのに最もふさわしい職業分野として、建築家を選んだのに過ぎない。 彼女が求めるのは、孤立を恐れぬ 高邁な独立心であり、自己の欲望に正直な人間であり、何物にも規制されない創造的能力であり、低劣な集団からの迫害と徹底的に闘う精神である。そうした あり方が可能ではないかと感じたのが、建築家という自由業であり、そして それを象徴するかのような 同時代のフランク・ロイド・ライトを見出したからこそ、彼女の理念を体現する主人公を 建築家と設定したのである。

監督:キング・ヴィダー、主演:ゲイリー・クーパー 彼女は直観的に、建築家の持つ2面性を見抜いた。 市民社会に奉仕するプロフェッション(献職)としての建築家と、自己実現をめざす クリエイターとしての建築家と。 利他主義を奉じがちな前者を ランドは否定し、後者の「利己的な(金銭や地位に対してではない)」、創ること それ自体を目的とした 自己中心主義の姿勢こそが社会を動かし、発展させる原動力だと断じる。 それは創造者であり、無から有を産み出す存在であり、その強固な意志を 何者も妨げることのできない 絶対者である。 近代の分業化の社会にあって、人間は そのメカニズムの部品のような存在に なってしまった。歯車の一員として 他者の間に埋没し、黙々と その役割を果たすことこそが善である とされる、あるいは、人間が歯車の一員としてしか存在しえないようなシステムに 否応なく組み込まれてしまった。ランドには、それが我慢ならない。人間は単独者として、自ら 全体的な価値を創り出す存在であるべきだし、自己の欲望を全面的に押し出してこそ、はじめて 世界における 意味のある存在だと 考えるのである。 そして 近代以降の社会を見渡したとき、そうした存在が可能であるかに見えたのは、政治家と建築家であったのだろう。政治家の場合には、社会の あるいは国家の アーキテクトであったとしても、調停家としての役割を果たすことが 最大限に要請されるし、そうではない自己実現の道を選ぼうとするなら、衆愚政治による 大衆操作の支配者となるほかはない。一方、建築家の場合は、現代社会にあっては珍しく、歯車の一員としてではなく、神のような創造者として、無から有を、ひとつの全体像を、しかも巨大なスケールのモニュメントを、自分の力と才能で創ることができる、と考えたのである。現実には存在しそうもない 絶対者として、ハワード・ロークという建築家を造形したのだった。 アイン・ランドは 自己の思想を「オブジェクティヴィズム」(客観主義)と名づけたようだが、私には、『唯一者とその所有』を書いたドイツの哲学者、マックス・シュティルナー (1806-56) のアナーキズムが 一番近いのではないか と思われる。 ヘーゲル左派に属しながら、自我と その唯一性を すべての価値の根源におき、実存主義の先駆ともなったシュティルナーの思想こそ、主人公のハワード・ロークに与えられた 本質ではなかろうか。

訳者の藤森かよこ氏は アイン・ランドの作品と思想に 完全に没入してしまい、ランドの研究と その思想の普及のためのサイトを 立ち上げている。訳書には 十分な解説が書かれていないので、藤森氏のランドに対する理解と解釈は、そちらを見ていただきたい。(「藤森かよこの 日本アイン・ランド研究会」) ところで、インターネット時代の 本の流通のしかたは 面白い。日本語版は ソフトカバーで、大部数でないせいであろう、税込み 5,250円もするのであるが、その原書を インターネットで カリフォルニアの古書店に注文したところ、ハードカバーの The Bobbs-Merrill Company 版が 航空便によって わずか3日で届き、しかも価格は、送料込みで 19ドル(2,050円)という安さだったのである。とは言え、この大長編小説を 英語で読むのは 骨が折れる。日本語訳の本書が 広く読まれることを 期待するものである。 (2004/ 12 /23) |

神山典士(こうやま のりお)の『ペテン師と天才』(2014 文芸春秋)を読みました。1年前に世の中を騒がせた事件、佐村河内(さむらごうち)守という「稀代のペテン師」が全聾(ぜんろう)の作曲家をよそおい、ピアノ・ソナタや交響曲のCDを何十万枚も売り上げたが、それらは全て新垣(にいがき)隆という「天才的」作曲家・ピアニストが ゴースト・ライターとして、17年間にわたって作曲し提供してきたものだった、という驚くべき事実の全容を解明したものです。

よくもまあ、こんな 小説のようなできごとが、21世紀の日本において成立したものだと あきれますが、これをドストエフスキーか三島由紀夫が小説にしたら、さぞかし面白いものになったことだろう とも思えます。しかし実は、これとよく似たストーリーが書かれ、20世紀のアメリカで 700万部を売った大ベストセラー小説があります。しかも、主要人物は音楽家ではなく、建築家です。

ピーター・キーティングという似非(えせ)建築家が、一世一代の仕事の設計を 天才的建築家であるハワード・ローク(フランク・ロイド・ライト をモデルにした と言われる)に、ゴースト・ライターとして設計してほしいと頼みます。ロークはそれを引き受け、設計料もいらない、設計者名も出さなくてよいが、しかし 設計内容は一切 変えてはならない、という条件にします。ところがキーティングは周囲の圧力に負けて、一部 設計を変更してしまいます。怒ったロークはついに ・・・・・、というものです。

これはアイン・ランドという女流作家(思想家)が書いた『ファウンテンヘッド』という小説で、ゲイリー・クーパーの主演で映画化されると、日本における題名は『摩天楼』となりました。この小説が 60年もたってから藤森かよこ によって翻訳され、2004年に『水源』という邦題で刊行されました。これら2冊の本(『ペテン師と天才』と『水源』)を読んで、作曲家・新垣隆と、建築家・ハワード・ロークの生き方を比較するのは、実に興味深いと思います(1,000ページを超える小説を読む 気概があればの話ですが)。

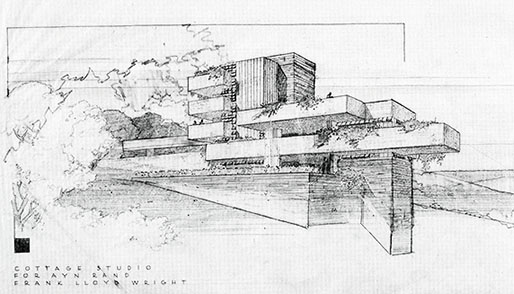

( 2015 /02/ 25 )  ( 『フランク・ロイド・ライト全集』 第7巻、1988、A.D.A. Edita Tokyo より )

二川幸夫氏による『フランクロイドライト全集』第7巻、モノグラフ 1942-1950 を見ていたら、ライトが 1946年に アイン・ランド邸の計画案を作っていたことを知りました。ランドが アメリカ西海岸に住むことを計画して、まだ土地も買っていないうちに、ライトにスケッチを描いてほしいと熱望したそうです。ライトは 丘の斜面に建てるような、少々 落水荘に似たタイプの住宅のスケッチを描きましたが、結局 ランドは ニューヨークのマンハッタンに、かつて リチャード・ノイトラが設計した家を買ったので、実現しませんでした。 ( 2023 /05/ 14 )

|