中部インドに広がるデカン高原は 主に玄武岩質の溶岩台地からなり、雨季と乾季はあるものの 年間を通じて降雨量が少なく、乾燥した亜熱帯気候を示す。古代インドの出家僧たちが好んで選んだ修道の地は その西部地域で、彫刻しやすい岩山が多いことから、インドで最も多量の石窟寺院や僧院が造営されることとなった。ムンバイ(ボンベイ)から空路1時間で、ムガル朝の第6代皇帝 アウラングゼーブ帝がつくった町 アウランガーバードに着くと、ここが世界に名高い アジャンターとエローラーの石窟寺院群を訪ねるための基地となる。エローラーへは車で西北方へ 30km、まず仏教窟群が木立をへだてて見えてくると胸が躍る。

1. 石窟寺院と石彫寺院

インドで最初に石窟寺院が彫られたのは 紀元前3世紀半ば、東インドの バラーバル丘とナーガールジュニー丘の小規模なもので、碑文によれば 当時盛んであったアージーヴィカ教の僧たちに アショーカ王が献じたという。石窟を最も発展させたのは仏教徒で、紀元前2世紀後半から バージャーやアジャンターをはじめとして大規模かつ多量に開窟した。

仏教窟は基本的に僧たちが住む ヴィハーラ窟(僧坊)と ストゥーパを祀るチャイティヤ窟(礼拝堂)とから成るが、遅れて5世紀に始まったヒンドゥ教の石窟寺院には ヴィハーラ窟というものがなく、すべて神々を祀る神殿である。そのことが、実用的な洞窟としての石窟から、よりモニュメンタルで彫刻的な石窟を求める傾向を生んだ。

6世紀から9世紀にかけて造営されたエローラーには 仏教とヒンドゥ教、それにジャイナ教の石窟寺院群が ほぼ一列に、2kmの長さにわたって並んでいる。石窟内部には仏像、神像、ジナ像が所狭しと彫刻されているが、それらの彫像が 最も立体的にしてダイナミックな姿をとるのが ヒンドゥ窟である。ついには岩山を上部から彫刻して丸彫りの単岩寺院を造営するに至った。これはもはや洞窟ではないので、石彫寺院と呼ぶ。

2. エローラーの カイラーサ寺院

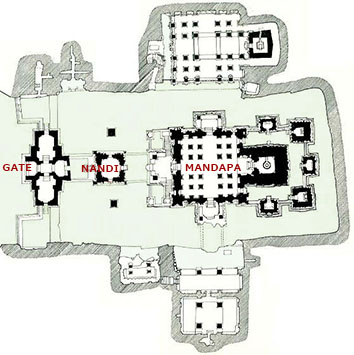

カイラーサ寺院 主階平面図 ラーシュトラクータ朝 756〜773年

(From "Encyclopaedia of Indian Temple Architecture" II-2, 1986)

かつてエーラープラと呼ばれたこの地に、あるいは都市があったのかもしれないが、現在は近くに小さな村があるのみの 僻遠の地である。石窟群は南から仏教窟が 12、次いでヒンドゥ窟が 17、少し離れて北にジャイナ教の5窟が、岩山の斜面に沿って彫られている。

その中で何よりも目を引くのが、圧倒的な姿に聳える石彫寺院、第16窟のカイラーサ寺院である。 前面に門(ゴプラ)と左右の塀(プラーカーラ)が彫刻されて、その内側に幅約 45m、奥行き約 85mの境内がつくられ、中央に地面と一続きの 単岩寺院を彫り残すと共に、左右の岩壁には 付属の石窟寺院を穿ち、周囲を石窟回廊で囲む。門をくぐるとまず、シヴァ神の乗り物たるナンディ(牡牛)を祀る 2階建てのナンディ堂があり、その左右に独立記念柱(ドゥヴァジャ・スタンバ)を従える。ナンディ堂は2階のレベルで 石のブリッジによって門の上階と、さらに奥の寺院本体の主階にある ポーチとも結ばれている。

寺院は定形どおり<ガルバグリハ(聖室)+マンダパ(拝堂)>の構成をとり、聖室を内包する塔状の本堂(ヴィマーナ)は 地面からの高さが 32mにも達し、ここを訪れる者は 誰もがその壮大さに息を呑む。

3. 彫刻的建築

カイラーサ寺院の本堂(ヴィマーナ)を背面より見る

カイラーサ寺院の本堂(ヴィマーナ)を背面より見る

この壮大な寺院が 切石を積んで建てられたのではなく、岩山を彫刻してつくられたのだということが、訪問者の何よりの驚きである。石造の巨大な建物は ヨーロッパや中東をはじめとして世界各地にある。しかし地面でつながった一続きの岩を彫刻して これほどの大伽藍にした例は インドのほかにない。しかもその壁面はいたるところ神話的場面や神々、動物、建築要素が彫刻され、内部はまるで石造寺院のように柱や梁が彫出されている。

こうした石彫寺院は7世紀に南インドのマハーバリプラムで始まり、北部のマスルルや 中部のダムナール、最南部のカルグマライ、さらにはエローラーのジャイナ寺院など 各地につくられた。これが示すのは、インド人がすべての造形芸術の中で とりわけ彫刻を好んだということであり、洞窟的な石窟寺院では満足できなくなったことに起因する。

世界の建築を「皮膜的建築」、「彫刻的建築」、「骨組的建築」 という3つの類型に分類すれば、中世に大発展をしたインドの石造建築は 本質的に彫刻的建築であると言いうるが、とりわけ石彫寺院は、建築をも彫刻作品のように造ろうとしたインド人の心性を 最もみごとに昇華させたものだと言えよう。

4. 造営方法

カイラーサ寺院の壁面彫刻

カイラーサ寺院の壁面彫刻

高さ 32mもの建物を岩山から彫刻して完璧に仕上げるという労力を思うと 気の遠くなる思いがするが、実はこれと同規模の石造建築を平地に建てるよりも 技術的には楽であり、費用も少なくてすんだと考えられる。

石造建築を建てるには、まず石切り場で石を切り出し、これを現地まで運搬しなければならないが、このことに多大の労力と費用がかかる。次に現場では設計に基づいて各部の切石を加工し、足場を組んで高所まで運び上げ、ほぞやかすがいを用いながら 正確に組み上げなければならない。これに比べれば、岩山で石を切り、切り残された部分を彫刻して寺院にするほうがよほど労力と費用の節約になる。しかも石を組み上げて、地震にも耐えるように緊結するという高度な技術も必要としないからである。

下から切石を積み上げる石造寺院に対して、石彫寺院は 上から岩山を彫刻していった。もともと石窟寺院の造り方が そうなのであって、そうする理由は、足場をかけずにすませるためである。作業は石工と彫刻家の2段階になるが、この方法では 両者の並行作業とならざるをえず、後述するように 造営はかなりの短期間になされたから、常に大人数の工人が仕事に従事していたであろう。

5. 南方型寺院の伝播

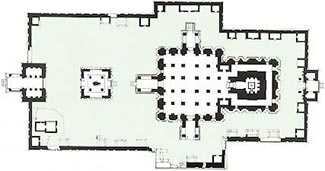

ヴィルーパークシャ寺院 平面図 前期チャルキヤ朝 745年 パッタダカル

(ジョージ・ミシェル「ヒンドゥ教の建築」1993 より)

石窟寺院は洞窟であったから、彫り残された柱や梁には構造的意味がなく、単に平地の建物をまねて 視覚的に本物らしく見せるためのものでしかなかった。しかし丸彫りの石彫寺院では 柱や壁は実際に屋根荷重を支えなければならなかったので、どれだけの構造材が必要であるかを知らねばならなかった。 石窟寺院よりもはるかに高度で、しかも巨大な石彫寺院が破綻なく造られるためには、最終の形を頭に描きつつ すべての工人の作業を指揮し、構造的知識も持ち合わせた建築家がいたはずである。その名前は知られていないが、南インド出身の建築家であった。

というのは、このカイラーサ寺院は 南方型の寺院建築様式をしていて、しかもモデルとなった石造寺院が 前期チャルキヤ朝の都、パッタダカルに現存しているからである。南インドではパッラヴァ朝とチャルキヤ朝が 宿命の対決を続けていたが、8世紀半ばにデカンのラーシュトラクータ朝が覇権を握り、両王朝の文化をも我がものにした。チャルキヤ朝はパッラヴァ朝の都、カーンチープラムの工人を奪って パッタダカルの寺院建設に従事させていたが、ラーシュトラクータ朝はさらにその建築家や工匠を エローラーに連れてきたろうと考えられる。

6. ラーシュトラクータ朝

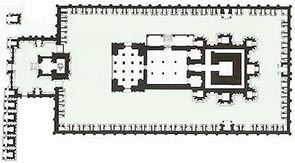

カイラーサナータ寺院 平面図 パッラヴァ朝 8世紀初め カーンチープラム

(From "The Art of Ancient India" by Susan L. Huntington, 1985)

エローラーに残された碑文によると、カイラーサ寺院を造営したのは ラーシュトラクータ朝 第2代のクリシュナ 1世(在位756〜773)であったという。彼は先王 ダンティドゥルガがチャルキヤ朝を打ち破った戦に参加し、このとき文化的には先進国であったチャルキヤ朝の建築、とりわけ パッタダカルのヴィルーパークシャ寺院(745年)に感銘を受けたらしい。

王位を継ぐと、これをモデルにして 3.5倍の規模に拡大した カイラーサ寺院の造営を命じ、在位中にほとんどを完成させたので、当時は王の名をとって クリシュネーシュワラ寺院と呼ばれた。とすると、これだけ大規模な伽藍がわずか 17年以内に完成されたことになり、石造よりも石彫のほうがはるかに効率的であったことを示している。

両者のプランを見比べれば、門、ナンディ堂、ポーチ、マンダパ、繞道をめぐらした聖室、という構成が、柱の本数まで含めて 同じであることがわかる。ただ、繞道の周囲に副祠堂群を配したのは、チャルキヤ朝がモデルとした パッラヴァ朝のカイラーサナータ寺院の影響である。ヒマラヤの聖山カイラーサは シヴァ神の住みかであるとされ、この名のついた寺院はシヴァ神を祀り、高く聳える本堂でその聖山をシンボライズさせているのである。

7. 本堂(ヴィマーナ)の構成

カイラーサ寺院の内部、マンダパより入口を見返す

カイラーサ寺院の内部、マンダパより入口を見返す

寺院本体は、居並ぶ象が彫刻された高い基壇(ウパピータ)と 基部(アディスターナ)の重なりの上に建つが、この主階へはポーチの両側の階段室から上る。広いマンダパには 16本の柱が整然と立ち並び、さらに壁面には 20本の付け柱が彫刻されている。採光は入り口と左右のバルコニーからのみなので、内部は柱が林立する森厳な森のような印象がある。

この奥に前室(アンタラーラ)を介して 聖室(ガルバグリハ)があり、そこにはシヴァ神を象徴する リンガ(男根)が祀られている。ここが寺院の中心であって、ガルバとは生命の源としての、女性の胎(子宮)を意味する。

聖室を囲む厚い壁の上に本堂(ヴィマーナ)が南方型の階段状をなす姿に立ち上がり、頂部には巨大な冠石(シカラ)を戴く。今は失われてしまったが、この上に水瓶の形をした 頂華(ストゥーピ)があった。 北インドでは頂華をカラシャと呼ぶが、それはすなわち聖山カイラーサのことであって、リンガから頂華までを貫く垂直線が、地上と神々の天界とを結びつける 宇宙軸をなすと解釈されている。寺院のいたるところの彫刻とあわせて、ヒンドゥ寺院は 天界の神々が降臨する「神の家」であることを、これは示しているのである。

< 参考文献 >

■ James Fergusson and James Burgess : THE CAVE TEMPLES OF INDIA, 1880, London

■ James Burgess : REPORT ON THE ELURA CAVE TEMPLES AND THE BRAHMANICAL AND JAINA CAVES IN WESTERN INDIA [Archaeological Survey of Western India 5.], 1883, rep. 1970, Indological Book House, Varanasi

■ K. V. Soundara Rajan : CAVE TEMPLES OF THE DECCAN [Architectural Survey of Temples 3.], 1981, Archaeological Survey of India, New Delhi

■ R. Parimoo, D. Kannal, S. Panikkar (eds.) : ELLORA CAVES, Sculptures and Architecture, 1988, Books & Books, New Delhi

■ Michael W. Meister and M.A. Dhaky (eds.) : ENCYCLOPAEDIA OF INDIAN TEMPLE ARCHITECTURE, Vol. I, Part 2, South India, Upper Dravidadesa, 1986, American Institute of Indian Studies, New Delhi

■ 佐藤宗太郎 : エローラ石窟寺院, 1977, 佐鳥出版

|