|

スラウェシ島(旧・セレベス島)のトラジャ族

もしも「世界で一番美しい民家はどこの民家か?」と尋ねられたら、私なら ためらうことなく「トラジャ族のトンコナン・ハウスだ」と答える。インドネシアのスラウェシ島にそれを見に行ったのは、もう 30年も前(1987年)のことになるが、その感動は忘れられない。当時はインド建築の研究に没頭していたので、その一環として インド建築の東南アジアへの影響を調べるために、インドネシアの建築を ジャワ島とバリ島を中心に3週間だけ訪ねて回ったので、スラウェシ島のタナ・トラジャ(トラジャ族の国の意、今は県名)には わずか数日間滞在したのみであったが、ほとんど何の予備知識もなく見てまわったトラジャ族の集落群の あまりの見事さに 深い感銘を受け、住居と米倉という実用的建物の美的表現に これほどのエネルギーをかけてきたということに驚いて、当時はやりの 「過剰の蕩尽」という経済人類学の言葉を思い浮かべたものだった。

トラジャ族の上層民家、トンコナン・ハウス

トラジャ族の上層民家、トンコナン・ハウス

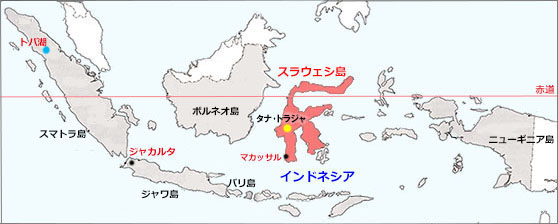

インドネシアは、13,000以上の島々から成る。4番目に大きいスラウェシ Sulawesi 島は、かつて(ポルトガル・スペイン・オランダ・日本の植民地時代)はセレベス Celebes 島と呼ばれた。北海道の2.4倍ほどの大きさである。その中央部に、今回扱う民家の散在する タナ・トラジャ地方がある

コーヒー豆の産地として知る人の多い「トラジャ」とは「山地の人びと」の意で、海寄りの平地民が 山地人をさして呼んだ名称である。その名称と その人々が住む地域が、インドネシア独立後に政府から認められて、タナ・トラジャ県という行政区域にもなった。19世紀末まで ここには統一王朝のようなものはなく、ちょうどインドのヒマーチャル・プラデシュ地方と同じように、交通不便な山岳地帯は、村々や小さな「首長国」の割拠する地域だった。その交通不便さのゆえに、両者とも他の地域から隔絶して 独自の文化を育み、維持してきたのだといえる。

1942年から日本軍によって支配されたが、1945年に終戦し、日本軍が撤退、1947年にオランダから独立してインドネシア共和国が成立した。イギリスから独立してインド共和国が成立したのと同年である。現在トラジャ族の総人口は約65万人で、そのうち45万人がタナ・トラジャ県に住んでいる。工業は ほどんど無いので、その9割は農業を営んでいる。

タナ・トラジャの水田風景

タナ・トラジャの県都はマカレ(ランテパオに次ぐ第2の都市)で、南スラウェシ州の州都 マカッサル(かつての ウジュンパンダン)から 350km ある。その幹線道路(自動車道)が完成したのは1927年のことで、それまでは山国のタナトラジャへ行くのは容易ではなく、現地に行くのは行政官、行商人、研究者などであったが、舗装道路の完成以後は 観光客も行けるようになった。大々的に観光化するのは 1970年代後半からである。それでも今もなお、タナ・トラジャを訪れるのが楽というわけではなく、首都ジャカルタか バリ島から飛行機でマカッサルに行き、そこからバスでランテパオまで、ランチ・ストップ、チャイ・ストップを含めて10時間の旅である。

トラジャ人はマレー系の少数民族で、地理的、文化的に3群に分けられ、サダン川流域の南群が「サダン・トラジャ」と呼ばれ、建築的に最も目を引く。今回紹介するのも、サダン・トラジャ族の集落と建築である。

トラジャ族の集落を訪れて何より驚くのは、道(宗教的儀礼の行われる場所でもあるので、広場と呼んでもよい)を隔てて舟形(鞍形とも言う)の住居と米倉が向かい合って、整然と並んでいることである。これほどきれいに建物が配列された伝統的集落というのは、世界に珍しい。まるで近代の都市計画、地域計画にのっとっているかのようで、これに匹敵するのは、日本の福島県、大内宿ぐらいであろうか。大内は宿場町であったが、トラジャ族の集落というのはもっとずっと小規模で、片側が2,3棟から10棟というところで、その代わりに、そうした集落は山間に数十もある。

ケテ・ケスの集落

スラウェシ島で「村」というのは、インドネシア独立後に政府が決めた行政的地域区分であって、島民の伝統的な生活域とはあまり関係がない。建築的に小さな村のように見える集落は、いわば「一族郎党の住居と米倉群」であって、各集落は行政村の一部であるにすぎない。

道、あるいは広場の南側に並ぶのは住居の列で、道に向けた妻側が正面であり、すべて北向きとなる。タナトラジャは 赤道よりも わずかに

南半球側に位置するので、太陽は北側にあり、北が生命の発育の方向と見なされる。反対側の米倉はアランと呼ばれ、すべて住居と相対する南向きとなる。このページでは それらの住居をトンコナン・ハウスと呼ぶのであるが、まず ・・

トンコナンとは何か

「トンコナン」というのは、本来は建物をさす言葉ではないが、今ではトラジャ族の船形の家をさしてそう呼ぶことが多い。本来の、というかトラジャ人にとってトンコナンというのは、戦前の日本の「家」制度にも似ている。それは一族郎党が連綿と守ってきた血統、家系であり、社会的地位であり、所属するメンバーの系譜であり、帰るべき故郷である。

建物としての家は「バヌア」という。単にトンコナンと呼ばれることもある家は、かつての身分制度における王族や貴族が建てることができた豪華な 船形屋根の家である。それは「祖先の家」であり、「高貴の家」であり、一族の共有財産であり、「家」のメンバーに関する様々な儀礼の場である。そうした「制度」としての「家」と区別するために、このページでは、物理的な建物としての家を、英語とチャンポンにした「トンコナン・ハウス」と呼ぶことにする。谷崎潤一郎の『細雪』における「本家の家」などはトンコナン・ハウスの日本版と言えるかもしれない。形態的には白川郷の合掌造りの家に似ているとも言えるが、トンコナン・ハウスは 大家族の住む大きな家ではない。

「トンコナン」という単語はトラジャ語で「座る」という意味の動詞「トンコン」から派生している。社会の中にその座を占めるということでもあり、トンコナン・ハウスは、その「家」を創設した、崇敬すべき先祖の「座」である。したがってトンコナン・ハウスというのはその「家」を創設した人が建て、それを修復したり建て直してきたりした「本家」の古い家のことである。集落には、そこから分家した人の古い家も並んでいる。一般平民はトンコナン・ハウスではなく、単なるバヌアに住む。観光客が見に来るのは、トンコナン・ハウスと米倉(アラン)が立ち並ぶ集落である。

レモの集落

トンコナン・ハウスは単なる一家族のための家屋ということではなく、先祖代々の座所であり、一族郎党の故郷である。したがって、一列に並ぶトンコナン・ハウスの列の中で、どれかひとつが大本の祖先の家であり、他のトンコナン・ハウスはそこから派生した家系のものである。本来は それぞれの子孫の一人が家長となってそこに住み、「家」とその「儀礼」を取り仕切るのだが、現代では 必ずしもそうではなく、親族会議によって、ここに住むのが一番適当と考えられる一員が住むので、それは一種の「管理人」にすぎないとも言える。当主が住むとしても、こうした古い家屋は近代生活を営むには適さないので、後方に新しい家を建てて住んでいることが多い。トンコナン・ハウスを修理や再建する時には、一族が資金を(平等にというわけでもなく、資力に応じて)負担する。

トラジャ族の建築はトンコナン・ハウスに代表され、それが造形的に世界に知られているのは、船のような形をしているからである、トラジャ族の起源神話によると、彼らは南の海洋(おそらく中国南部)から船でやって来て、サダン川を北上してこの山地にたどり着いたとされている。その故に住居が船の形に作られた、というのは信じてよさそうである。竹を主材料に用いて造形表現をした建築というのも世界に珍しいが、釘を使わずに木造建築を組み立てるという技術も高度であり、トラジャ族は 中国の侗(トン)族や ロシアのキジー島の木造聖堂を作った住民などと並ぶ 建築的民族だと言うことができる。

(左) 台湾の木造船、タタラ船(朝日新聞の記事 1996年5月29日)

(右)ミュンヘン州立民族学博物館(現・バイエルン州立民族学博物館)

に展示の タタラ船(チヌリクラン)(「ウィキペディア」 より)

しかしトラジャ族の民家や集落が現在のような極端な姿になったのは、そう古いことではない。かつての住居はもっと穏やかな切妻造りの建物であり、家々が今ほど整然と並んではいなかった。トラジャ族の文化と建築が大きく変容したのは 20世紀、1905年にオランダがスラウェシ島の支配に乗り出してからである。

それまで山の上にあった散村的なトラジャ族の家々を、オランダ人の監視が行き届くように谷間に移し、しかも集村的に再配置するように命令した。トラジャの家々は釘を用いずに建てられていたので、解体、再建が比較的容易であった。さらに、インドネシアの独立後、政府の観光政策によって、住居群と米倉群を向かい合わせに配列するという指導が行われた。一種のアーバンデザインである。政府の役人には、なかなかのプランナーがいたようだ。

パラワの集落の米倉(アラン)

一方、オランダによる奴隷制度の廃止命令によって自由民になったトラジャ人の都会への移住や、独立後の耕地面積の不足による農民の出稼ぎの一般化が 新興富裕層を生み、かれらは故郷に錦を飾るべく、かつては王族、貴族層にのみ許されていたトンコナン・ハウスを建設するようになり、これに対抗するために 古いトンコナン・ハウスの建て直しには(特に 1970年代以降は)いっそう高く 反り上がった屋根や、壁面のより豊かな装飾が行われ、現在見るような、観光化された、「絵のような」集落群が形成されたのである。つまり、現在の景観は近代の政策的産物だというわけだ。

トラジャ・ルネサンス

インドネシアは世界最大人口のイスラームの国であるが、トラジャ族は大部分がキリスト教徒であり(それ以前はアニミズム信仰だったが、オランダの支配が始まった20世紀初めから オランダ人宣教師が布教に来て急速にキリスト教化し、また外界に開かれていった)ムスリムは わずか 6% ぐらいという。それまで外界に知られざるエリアだったタナトラジャ が 外国人の目にふれ、文化的変容が始まった。オランダによる支配のもと、宣教師が渡来してキリスト教を布教し、豚肉を食するトラジャ人はイスラームよりもキリスト教を選んだ。1950年に10%だったクリスチャンが、1981年には75%になったという。

つまりスラウェシ島では ジャワ島やバリ島とはちがって、古代から中世にかけて インドから伝えられた仏教・ヒンドゥ教・イスラーム教は ほとんど浸透せず、インド文化の影響は あまり受けていない。トラジャ族にとってのインドとは 日本人にとっての 天竺のようなもので、遠い西方浄土とは見られていたかもしれないが、直接の接触はなかった。千原大五郎著『インドネシア社寺建築史』(1975 日本放送出版協会)および『東南アジアのヒンドゥー・仏教建築』(1987 鹿島出版会)には、スラウェシ島もトラジャ族も まったく記述されていない。(近年スラウェシ島では イスラム教とキリスト教双方の過激派の抗争が激しく、「宗教戦争」の様相を呈しているらしい。)

トンコナン・ハウスとアランの詳細

タナトラジャには寺院がない。オランダに植民地化される以前には一種のアニミズム信仰であり、仏教やヒンドゥ教も入ってこなかったし、キリスト教化して日も浅いので、その伝統もなく、キリスト教聖堂が 特別立派になるということもなかった。たいていの民族の最もモニュメンタルな建築が寺院であるのに反して、トラジャ族では、それはトンコナン・ハウスである。トンコナン・ハウスこそ、トラジャ人の寺院ではないだろうか。それにしても、トラジャにも神話があり、神々がいるのに、なぜ寺院をつくらなかったのだろうか? インドの もっと少数民族のトダ族でさえ、独自の寺院建築を発達させたというのに。(もっとも、建築的には それはほとんど住居と変わりなかったから、その意味でも、トンコナン・ハウスが寺院に相当すると言える。

1970年代から、当時のスハルト大統領による外貨獲得のための観光開発政策が推し進められた。バリ島や、ボロブドゥールを含む中部ジャワなどに次いで、スラウェシ島、特にトラジャ族の集落と建築が注目されて、その観光化とキャンペーンが大々的に行われた。

政府主導の観光化で 集落の建築的配列構造が変わったばかりでなく、出稼ぎに出た人たちの持って帰った金で、トンコナンが建て替えられて立派になり、屋根の反り上がりは一層高くなり、かつては王族や貴族の家に限定されていた 彫刻や壁画による装飾も一般化し、死者儀礼などは いっそう盛大化した。戦前のトラジャの村々の姿は、今ではほとんど見ることができず、我々が知るのは観光化以後の姿である。山下晋司は1970年代を「トラジャ版ルネサンス」とまで言う。

トラジャ族の建築

バヌアというのが「住居」という意味の一般名称であるが、トラジャ族に特有の「舟型」住居(「鞍型」住居ともいう)をトンコナン(ハウス)と呼ぶようになってから、一般人(ト・マカカ)の竹造の家を単にバヌアと呼ぶことが多くなり、その場合のトンコナン(Tongkonan)とは、王族(プアン)や貴族(マディカ)の家をさす。19世紀まで制度化されていた奴隷(カウナン)は インドのアウト・カーストにも似た差別を受け、トンコナン・ハウスの周囲の粗末な小屋に住んだ。

トンコナン・ハウスの壁面

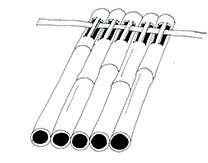

トンコナン・ハウスの屋根は「竹造」である。太い竹を半割りにし、これをスペイン瓦のように互い違いに組み合わせて竹ひごで結び、厚さ1mから2mに積み重ねて屋根を葺く。棟の覆いも竹で、半割りか三ツ割にしたものを しなわせて かぶせる。もちろん 竹林が十分にない地域では、木片(シングル)や石の板、時には瓦で葺かれる。近年は、インドのヒマーチャル・プラデシュ地方もそうだが、屋根を葺き直すのが高額になるので、トタン板で覆ってしまうケースも増えた。これが錆びると、景観的には貧しくなる。

竹材の結合方法。 釘は一切用いず、穴を通して 竹ひごでくくりつける。

(From "The Traditional Architecture of Indonesia" by Barry Dawson

and john Gillow, 1994, Thames and Hudson, London)

屋根面は竹の切り口が並んでいて、雨に曝されて黒ずんでしまうが、軒裏の竹はいつまでも鮮やかな薄黄色を保ち、これがトンコナン・ハウスの美しさの第1要素である。

妻部は木造で、豊かに彫刻・彩色される。黒と赤による壁面の彩色は渋く、古代ギリシアの壁画や壺絵を思わせる。三角部分の絵は、太陽の円盤の上に立つ、生の象徴、家族の守護者としての鶏が描かれる。

下部は全面にわたって くまなく幾何学紋の彫刻・彩色がなされる。トラジャ語は文字をもたないので、こうした寓意記号の図案が(特にサダン・トラジャ族で)大いに発展した。富貴の家柄のトンコナン・ハウスほど、こうした多くのペインティングで飾られる。

妻部の中央、あるいは棟持柱の中央には水牛の頭部(カボンゴ)が飾られる。かつては本物だったのだろうが、今では木を彫刻してつくる。角は本物である。

高床の床下で(サリーとスンブンの部屋の間)、2階の床を支える中央柱は「ポシ柱」(へそ柱)と呼ばれる。古くは男根形の石柱のこともあったという。男の社会と女の世界をつなぐ要素であったということかもしれない。この上に 棟まで届く管柱(くだばしら)が建てられるので、これが家の垂直的な中心軸である(へそ柱が立つのは 王族と貴族の家だけであったが)。へそは人体の中心であるという視点から、へそ柱はトンコナン・ハウスの中心であり、さらには世界軸の象徴であるとも みなされる。「へその緒」は一族を連綿と結びつける要素であり、生まれた赤子の「へその緒」は床下の東側に埋められる。ここが、家系のすべての人々の「生まれ故郷」なのである。トンコナンは、「へその緒が埋まっている場所(イナン・ラムナン・ロロ)」とも呼ばれる。

トンコナン・ハウスの内部と、アランのピロティ部

トンコナン・ハウスと向かい合って並ぶ米倉(アラン)は、富裕な階層のステータス・シンボルで、長者は何棟ものアランを所有する。建築的には、生活用品や雑物が 周囲に あふれてこないので、そのピロティで持ち上げられて、トンコナン・ハウスと同じように竹造の船形(鞍形)屋根をいただく姿は、あたかも 鳥が空を飛んでいるようで、造形的には より魅力的に映る。トンコナン・ハウスと違う点は、通常、アランには 棟持柱(トゥラク・ソンバ)が無く、代わりにブスブスが一つか二つ吊られて 屋根を固めることと、トンコナン・ハウスの細身の角柱群とちがって、6本の円柱で支えられていることである。

コンクリート・パイルのような円柱は バンガと呼ばれるヤシの木で造られ、 空洞で、ネズミが登らないように、ツルツルに磨き上げられる。屋根は かつては単なる水平の切妻屋根だったのが、観光化とともにトンコナン・ハウスのような反り上がった屋根になった。 先端の高さは7~8メートルもある。

さて、私のスラウェシ旅行の翌年に 『バヌア・トラジャ』(トラジャの住居)という、建築家と写真家と二人の文化人類学者の共同調査による、トンコナン・ハウスをはじめとするトラジャ族の住居建築の本が オランダで出版された(私が入手したのは4年後だが)。写真がカラーでなくモノクロなのが残念とはいえ、多数の実測図面まで含めて 実によくできた本で、その後も これ以上の本は出ていない。紹介しておくと、

"BANUA TORAJA. Changing Patterns in Architecture and Symbolism among the Sa'dan Toraja, Sulawesi, Indonesia" by Jowa Imre Kis-Jovak, Hetty Nooy-Palm, Reimar Shefold, and Ursula Schulz-Dornburg, 1988, Royal Tropical Institute, Amsterdam, The Netherlands.

(1988年、ペーパーバックの大型本、30cm × 30cm、135ページ、モノクロ写真139点、図面22点、Glossary と Bibliography を付す)

『バヌア・トラジャ』(トラジャ族の住居)1988,

Amsterdam

『バヌア・トラジャ』(トラジャ族の住居)1988,

Amsterdam

この本『バヌア・トラジャ』から、実測図面の一部を ここに借用させていただく。

トンコナン・ハウスの実測図面

トンコナン・ハウスの実測図面

今回、この稿を書くにあたって調べて知ったのだが、この本と同年に 日本で『儀礼の政治学(インドネシア・トラジャの動態的民族誌)』という本が出版されていた。これは文化人類学者の山下晋司が インドネシア大学に留学中に、1976年から2年間 タナ・トラジャに住み込んで行った文化人類学調査をもととし、その後の調査とあわせて 博士論文にまとめたものを一般読者向けに書き直したもので、建築の背景をなすトラジャ人の民族的、儀礼的特質と習慣、およびその現代の変容を 詳細に教えてくれる(1988、弘文堂)。

その7年後には鳥越健三郎・若林弘子共著『倭族トラジャ』という本が出版された。建築家の若林は既往の研究をふまえて、より広範にトラジャ族の住居建築の調査研究をし、多くの知見を加えた。実測スケッチ・図面も多数載せられていて有益である(1995、大修館書店)。

トラジャ族の葬儀の場

かつてトラジャ人はアニミズム信仰をしていたと書いたが、オランダ支配以後キリスト教化しても、そうした信仰、あるいは習俗は 連綿と保たれている。日本人が仏教化しながらも、祖先崇拝や墓を建てる習慣を保ち続けたのと同様である。トラジャ人のアニミズム信仰は、現在では「祖先の慣行」を意味する「アルック・ト・ドロ (Aluk to Doro) 」と呼ばれ、政府の公認するところとなった。

低地のブギス人やマカッサル人がイスラーム化したのに、トラジャ人は古代からの習俗・伝統を守ってきた(表面的にはキリスト教化しても)。その習俗の中でも最も特徴的で世界に知られ、そして観光化したのが、ランブ・ソロ(Rambu Solo)と呼ばれる葬送儀礼である。「トラジャ人は死ぬために生きる」とまで言われるくらい、その葬儀に金と時間を莫大に消費するので、その費用を貯めるために働き、莫大な借金までするというのである。葬儀の程度は身分によってだいだい決まっており、最上層階級の人の葬儀は 何か月も続き、供犠として何十頭もの水牛を殺し、その肉を参列者に分け与える。住居や米倉が観光化して派手になり、今では立派なトンコナン・ハウスには ほどんど人が住んでいず、集落は野外博物館のようになってしまったように、葬儀もますます盛大となって、世界中の観光客を集めるようになった。

葬祭用の仮設の施設(ランテ、ラッケアン)

実はトラジャ族の伝統的儀礼には2種あり、ひとつが死者のための儀礼(ランブ・ソロ)であり、もうひとつが生者のための儀礼(ランブ・トゥカ Rambu Tuka)なのだが、前者の壮大な儀礼があまりに名高いので、後者はあまり知られていないし、特に建築的に目立ったものもない。種々の稲作儀礼、家屋の新築儀礼、病気駆除の儀礼、一族の豊穣儀礼、などがこれにあたる。

その葬儀の場をランテと呼び、大きな広場を葬儀参列者(観客)の桟敷となる仮設の竹造の建物が取り囲む。そこには しばしばメンヒルやストーンサークルのような巨石構造がある。先住民族のものと、それに倣ってトラジャ族が立てたものがあるようだ。この広場(ランテ)で、水牛や豚の供犠、そして闘牛や闘鶏を含む 盛大な葬儀のセレモニーが数日間から数か月間にわたって(時には1年以上も)繰り広げられる。 葬儀の時には、木棺を載せた トンコナン・ハウスのような山車(サリガン)が、ここに運ばれてくる。

ランテには やはり仮設で、死者の塔(ラッケアン)と呼ばれる竹造の殿舎が建てられ、長く続く葬儀の期間、死者は 一時的に ここに祀られて、儀式が行われる。かつては、一般人や奴隷は葬送の儀式を行うことが禁じられていた。

スアヤの摩崖墓

葬儀のあと、死者は岩山の摩崖墓(リアン)に納められ、風葬にされる。古くは自然の洞窟が用いられていたものが、17世紀頃から人工的に掘削されるようになった。掘られた横穴に遺体が安置され、年月とともに風化するので、これを「風葬」と言う。 前面には副葬品として、それぞれの死者を表わす人形(タウタウ)が飾られる。 タウタウは専門職人(彫刻家)が長期間をかけて ナンカ(ジャック・フルーツ)という樹の1本から 彫り上げる。

スマトラ島の民家集落

インドネシアの多数の島嶼には、それぞれの民家形式があり、それぞれ異なっていながら、似ているものも多い。トラジャ族のトンコナン・ハウスに最も近いのは、スマトラ島の北部、トバ湖周辺のトバ・バタック族の民家である。トラジャ族の家と同じように高床式で、やはり釘を用いないという。バタック族の家は茅葺きであるが、大屋根が前後で高く持ち上がり、反りあがっている。妻部や壁の腰部に彫刻・彩色することも似ている。しかも、住居の列と米倉の列が向かい合って並ぶ村落もある。はたしてトラジャ族の建築と関係があるのだろうか。

リンガとシマニンドの集落(スマトラ島)

( 2012 /03/ 01 )

|