|

アムリトサル

「君はアムリトサルに行ったか。あそこは素晴らしい町だぞ」。15年前に 初めてインドを旅していたとき、各地で出会う、頭にターバンを巻いて髭をのばした男たちに、何度そう言われたか わからない。彼らは シク教徒なのであった。南インドのコーチンで出会った若いシク教徒は、とりわけノーブルな横顔と、涼しい眼差しをもっていた。南インドの暑さと汚さに少々辟易していた私は、はるか北のかなたのシク教の聖地 アムリトサルは、この青年のようにノーブルな、気品にみちた町なのだろうかと思った。

甘露の池で泳ぐ シク教徒と、門楼頂部

ところが それから1ヵ月ほどして アムリトサルに着いてみると、そこはインドの他の町と なんのかわりもない、ごみごみした町であることに落胆してしまった。両側に店々が並ぶメイン・ストリートの雑踏を、牛や人やリキシャとすれちがいながら進んでいくと、活気のある広場に出る。そこがシク教の本山、ゴールデン・テンプルの入口である。そして聞こえてくる聖なる歌声に、新たな期待感をもって白い大きな門をくぐって境内に入ると、そこは 街とは うってかわって広々とした 爽快な別天地なのであった。

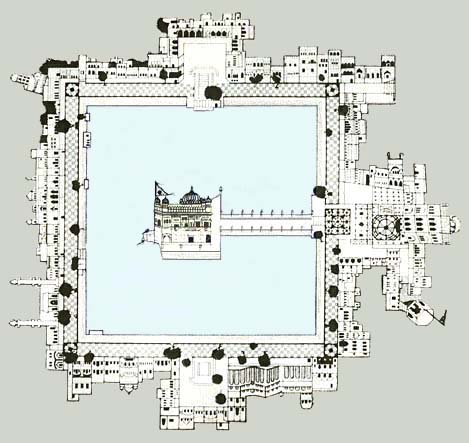

ゴールデン・テンプルの絵地図

(From "MARG" 1977, No.3, Marg Publications)

黄金寺院

回廊で囲まれた 180m角ほどの長方形のスペースに、幅 15mぐらいの白大理石のテラスが 周囲をめぐる内側は、満々と水をたたえる水面である。これが都市の名前ともなった「甘露の池」(アムリト・サル)で、この池の中央に黄金寺院が建っているのは、日本の金閣寺とも似ている。ただし、こちらの方がずっと幾何学的で、池の短辺の中央にある門をくぐり、長さ 60mのまっすぐな橋を渡って本堂に達するのである。金箔で燦然と輝いているので、俗に ゴールデン・テンプルとよばれているが、正しくは ハリ・マンディル(神の寺院)という。

黄金寺院の南面と、白大理石のテラス

シク教とは、16世紀に初代のグル・ナーナク(1469-1539)が始めた宗教で、ヒンドゥ教を改革して カースト制度を否定し、イスラムの一神論と 平等思想、スーフィズムと バクティ(神への信愛)とを統合した宗教である。私が初めてアムリトサルを訪れた後、急進派による独立運動が活発となって 政情不安となり、外国人の旅行者は入域禁止となった。ついに 1984年にインド政府軍が ゴールデン・テンプルに突撃して多数の死者をだし、その銃弾のあとは 今も現地に残っている。そしてそれがもとで インデラ・ガンディー首相がシク教徒に暗殺されることともなった。その後遺症も昨年あたりでやっとおさまり、この夏 私は 15年ぶりでアムリトサルを再訪することが できたのである。

明るい神性

シク教の寺院を グルドワーラーといい、インドにおける後発宗教で 独自の建築伝統をもたなかったので、ムガル朝の宮殿建築に範をとり、より装飾的にして 純白に仕上げるのを常とする。またモスクと同じく 偶像彫刻をもたない。 本山となるアムリトサルの寺院は、創建は 1589年に遡るが、アフガンに破壊された後 1764年に再建された。 1802年に金箔で覆われてから 黄金寺院(ゴールデン・テンプル)の名が通称になった。

白大理石のテラスで囲まれた 120m×150mの甘露の池(アムリタ・サロヴァル)の水面に 浮かぶごとくに建つ。橋で渡る本堂 は ヒンドゥー寺院と対照的に開放的で、周囲の池やテラスと空間的に一体化している。こうした境内全体の構成が 優れた環境芸術となっていて、その性格を各地のグルドワーラーが取り入れている。

橋を渡って本堂に行く

陽光を受けた白大理石のテラスは 焼けつくように熱いが、ボランティアの信者たちが 絶えず池の水をテラスにまいて冷やしているので、裸足で気持よく歩くことができる。明るい堂内では、歌い手がハルモニウムとタブラを伴奏に朗々と聖歌(キールタン)を歌い続けている。人々にまじって私も、吹き抜けを囲む2階の窓際に座りこんで聖歌を聴いていると、なんともこれは、うっとりするほど よい気分である。これを「明るい神性」とでもいうのだろうか。

普通「神性」といえば、それは暗くて神秘的なもの、ヒンドゥ寺院の中心部や ゴチックの聖堂などが常に「暗い神性」を示しているのに対して、ここでは何もかもが白日のもとにさらされ、この小規模な堂もまったく開放的で、どこにも 閉ざした所、暗い所がなく、万人みな平等である という理念が見事に視覚化されている。

建物のスタイルは、全体の形から細部の装飾にいたるまで、すべてムガル建築の手法を踏襲しているので、独自の建築文化というものは 打ち出せていない。にもかかわらず、建物を超えて、ひとつの人間環境を高度につくり上げたという意味で、この境内こそ「環境芸術」の傑作といえるのではないだろうか。

(「建設通信新聞」1991年 10月 22日号 )

|