『原爆体験記』の扉と、写真ページ (8ページ) の 冒頭

広島市原爆体験記刊行会編、1965年、朝日新聞社刊

『原爆体験記』 10-11ページ 「刊行のことば」

「あッ、落下傘だ」 <主婦> 北山二葉

当時33歳、爆心より1,700m、鶴見橋付近 街上で

「魂の底から呪いの手でかき回すような不気味な空襲警報のサイレンが鳴り響き、

何度か防空壕に入ったり出たり、恐怖に戦いた夜がやっと明けて、

昭和20年8月6日の朝。その日は朝から やけつくような暑い天気だった。

どこかで「あッ、落下傘だよ。落下傘が落ちて来る」という声がした。

ちょうどその途端である、自分の向いていた方の空が、パァッと光った。

その光は どう説明していいのかわからない。・・光ったと思ったのが先か、

どーんという腹の底に響くような轟音が先だったのか、

瞬間、私はどこかにひどくたたきつけられたように 地に伏せていた。・・・」

『原爆体験記』 20-21ページ

「爆心に生き残る」 <事務員> 野村英三

当時47歳、爆心ほとんど直下、元安橋南、建物地下室

「柔らかな俵のようなものが足の下にある。おかしい。両手でそっとさわってみた。

半分位砂の中に埋もれている。あっ、人間だ! 抱え起こして、声をかけたり

いろいろしてみたが、がっくりしていて、もやは こと切れているようだ。

とたんに からだがふるえてきたようだ。奥の方から闇をついて、

助けてくれーと男の声だ。その声がつづいて聞こえてくる。

そして直ぐ泣き声にかわった。オオーン、オオーンと。・・・」

『原爆体験記』 28-29ページ

「友に助けられつつ」 <女子事務員> 土井貞子

当時21歳、爆心より750m、福屋2階。

「 が、このとき目についたのは、福屋の旧館が火炎に包まれ、ごうごうと音を立てて

焼けている姿であった。まわりに建ち並んでいた映画館や家はなく、

ひっくり返った電車、垂れ下がった電線、そしてその下には石、瓦、木などと

折重なって倒れている人、その無残さに思わず倒れそうになるのを

三人はしっかり支え合った。二、三人ずつ集まってくる監理部の人々、

軍人の方も上着なしのままだ。こうしている間も、

私の衿元から血潮が生ぬるく流れ込んでくる。・・・」

『原爆体験記』 36-37ページ

「汚水の味」 <現役下士官> 奥村昌司

当時21歳、爆心より750m、旧連隊区 司令部。

「そのうち西練兵場の避難民がどっと構内になだれ込んだ。

老幼婦女子の亡き叫ぶ声とともに 私の心は動揺した。

ああ、あの顔、あの手、あの足。それが水ぶくれのようになって、灰色と化して

石地蔵さながらの姿に見える。鮮血に染まったその顔は幽霊のように震えている。

女学生の裸体の群、ひしと子供を抱いて走り通る母親の姿、等々。

それはまさに、この世ならぬ 地獄図の現出であった。・・・」

『原爆体験記』 52-53ページ

「ガラスの破片に想う」 <女子公務員> 喜多輝子

当時35歳、爆心より1,000m、広島市庁舎内。

「私たちのいる1階の廊下は、今や阿鼻叫喚のちまただった。焼かれ、

傷ついた裸体の群れが、泣き叫びながら そこここに うずくまり、悶えていた。

さながら地獄だった。私は恐ろしかった。こうした人たちの中にいることが心底から

恐ろしかった。が、その場を逃げ出す気力もなかった。私はいつか夢遊病者のように、

自分で自分が わからなくなり、また へたへたと足元に崩れてしまった。

役所の四囲は、すでに文字通りの火の海と化していた。泣き叫びながら 火の中を

逃げまどう人びとの姿は 凄惨を極めていた。背の皮は全部はがれ、

腰からぶらさがっている。あたかもシャツを脱いで そのままぶら下げているかのように。

そうして 皮がはがれた背中からは 鮮血が幾すじも流れている。

そうした人たちの右往左往する情景は、正視にたえないものであった。・・・」

『原爆体験記』 58-59ページ

「めしいとなりて」 <事務員> 三木正

当時34歳、爆心より1,700m、舟入町立舟入病院。

「すると人々の返事の代りに、ざあーっというような、経験したことのない異様な

轟音が遠方から聞えた。一瞬、病室の窓ガラスの向こうを にぎりこぶし大の

マグネシュームが燃えるような青色がかった蛍光色の火のかたまりが斜めに流れた。

焼夷弾だ!と とっさに病室の子供にかけよった。子供は眼をさまし、私の顔を見て

にっこりした。子供を抱き上げようとして両手をさし出した瞬間、

私は深い穴の中に足をふみはずして落ち込んだような衝撃をうけ、意識を失った。

ふと気付いたときには、両目が開かない。・・・」

『原爆体験記』 66-67ページ

「兄も見違えた顔」 <小学生> 前田正弘

当時8歳、三篠小学校2年、爆心より1,700m、三篠町広隆寺。

「僕は やけどをして 頭が大きく はれていたので、お兄さんは僕とは気がつかなかったらしく、

僕が「お兄ちゃん」と呼んだら「正弘か」と問いかえされた。

その時、僕はうれしくて うれしくて たまらなかった。お兄さんは近くの

川に行って ハンケチをぬらして僕の頭を冷やしてくれた。また 背負ってもらって、

安の学校に行くと、そこには やけどや、けがをした沢山の人々がおられ、

「水をくれ、水をくれ! お父さん、お母さん」などと無意識に叫んでいる人や、「うーむ うーむ」と

うなっている人もいた。僕も 兄さんに出会わなかったら あんなに言っているかと思うと、ああ 僕は

運がよかったんだ、神か仏が 僕を兄さんに引き合わせて下さったのだろう と思った。・・・」

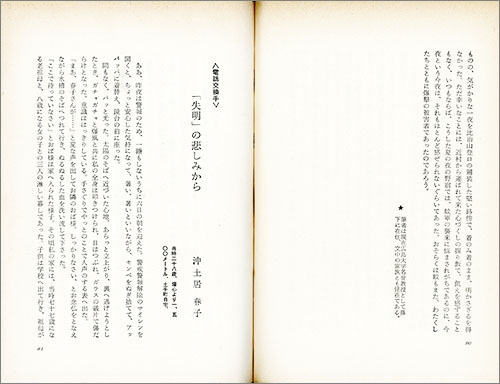

『原爆体験記』 81-82ページ

「失明の悲しみから」 <電話交換手> 沖土居春子

当時28歳、爆心より1,500m、土手町 自宅。

「3日目、段原一高が仮病院となったので、母が頼みに行き、入院することになった。

魚を並べたように 病人で満員であった。手厚い兵隊さん等の看護のお陰で 日に日に傷は

癒えて行く。子供も一緒に見て頂いた。ここでもまた同じように、毎日何人かの人が死んで行った。

夜中もねないで 当番の兵隊さんが頭の水を替えて下さったり、うちわで

あおいで下さった。ほんとに真心こもった看護兵の方に 頭の下がる思いがした。

たとえ 傷あとは残れど、今こうして、想い出の記憶を書くことのできる喜びと、再び職場に

立ち働くことのできるような身にさせて頂いたことを感謝しつつ、ペンを置く。」

以上は、市民の体験記 29編のうち、初めの方の、ほんの数編の一節ずつを再録

したにすぎない。いずれも被爆直後の追想で、そこには 党派性も 政治性もない、

庶民の素朴な、率直な記録であるだけに、よけいに、読む人の胸を打つ。

読者は 何度も本を閉じて、嗚咽し、涙をぬぐうことだろう。