| 『 印度旅行記 』 |

" A Record of Amanuma's Travel to India "

1931, Asuka-en, Nara

神谷武夫

天沼俊一『印度旅行記』と『印度仏塔巡礼記』

| 『 印度旅行記 』 |

神谷武夫

天沼俊一『印度旅行記』と『印度仏塔巡礼記』

前回の「古書の愉しみ」は、日本で最初にインド建築やイスラーム建築を調査研究した伊東忠太 (1867ー1954) の『伊東忠太建築文獻』を採りあげたので、忠太のあとを追った建築史家・天沼俊一 (1876-1947) の本も 採りあげないわけにはいきません。前回書いたように、伊東忠太はインドに8ヵ月半も滞在して精力的にインド建築を見て歩き、将来書くべき「インド建築史」の本の構想を立てたりもしていましたが、結局 単行書としてのインド建築史や中国建築史の本は書きませんでした。回教建築(イスラーム建築)その他のアジア建築についても、通史も写真集も、単行書としては何ひとつ出版せず、書き遺したのは すべて雑誌や新聞、美術全集などへの寄稿であり、講演記録です。それらを一冊にまとめたのが、前回紹介した『伊東忠太建築文献』の中の『東洋建築の研究 下』です。 これは不思議なことと言わざるをえませんが、建築家として設計もし、帝大教授として教育もする立場からは、大部の本を執筆するだけの時間と精力は 捻出できなかったのかもしれません。それと対照的なのが 天沼俊一です。彼は2回アジアを旅して、エジプトとインドの建築を見てまわり、その成果として 本を5冊も出版しています。その違いが何に由来するのか、はっきりしませんが、天沼のほうが、ひとつひとつの仕事に成果品を作るという マメな性格だったとは言えるでしょう。

とはいえ、天沼俊一の東洋建築関係の著書は ほとんどが旅日記・写真集であって、ジェイムズ・ファーガスンがなしたような 浩瀚な建築史書や研究書ではなく、もっと気軽に読める啓蒙書のたぐいでした。それでも第1回目の旅行よりも2回目のほうが、ファーガスンやハヴェルなどの著書に眼を通した上で書いているので、素人の旅日記とは違い、建築的にレベルの高い記述となっています。 「インド建築史の黎明」のサイトで示した「インド建築と伊東忠太、人物年表」の一番右下に 天沼俊一を載せたのは、インドを始めとする東洋建築について 日本で著作をしたのは、戦前には この二人だけだったからです。今回は、天沼俊一の第1回インド旅行をもとにした『印度旅行記』をメインにしながら、「同工異曲」の5冊の本を すべて紹介していこうと思います。

天沼俊一『印度仏塔巡礼記』と『坡西土から坡西土へ』と『印度乃建築』 天沼俊一は 東京帝国大学の工科大学、建築学科における伊東忠太の後輩、というより教え子に当たります。歳は9つちがいで、忠太が明治直前の慶応3年 (1867) 生まれなのに対して、天沼は明治9年 (1876) の生まれで、亡くなったのは逆に忠太より7年早い 昭和22年 (1947)、日本の敗戦直後のことでした。ということは、二人の人生はすっかり重なり合う同時代人ということとなり、忠太が東京帝国大学教授であり、天沼が京都帝国大学の教授であったことも思えば、二人は師弟関係というよりは 競合関係にあったと言うべきかもしれません。実際、建築史学の上では、「東の伊東忠太、西の天沼俊一」と 並び称されもしたようです。 ただそれは日本建築史研究という観点からであって、インドを中心とする私の立場からすると、天沼俊一は伊東忠太の後追いをした という印象があります。天沼の子息の香(かおる)は、建築史ではありませんが、東京教育大学で 家永三郎の門下の歴史家となり、父・俊一の評伝を『ある「大正」の精神』という表題の本にまとめています。副題は「建築史家 天沼俊一の思想と生活」で、外部の人には入手しがたい資料を駆使して 詳しく書いていますので、本書を読めば、天沼俊一に関する たいていのことは解ります。これを頼りにしながら、彼の5冊の東洋建築関係の本を見ていくことにしましょう。

天沼俊一が 日本建築史の師と仰いだのは、伊東忠太よりも、日本建築史を実証的な学問として打ち立てた 関野貞でした。大学院を終えると、関野の推薦によって奈良県の、古社寺調査の技師となり (1906) 31歳から12年間、日本の古建築の聖地である奈良の古社寺研究や修理を行いました。建物の実測をするとともに、当時の大型の乾板写真で建物の細部まで徹底的に撮影して、資料を蓄積していきました。後のライフワーク『日本建築史図録』の基礎となるものです。

1916年には法隆寺壁画 保存方法調査委員を勤め、1918年には京都府の古社寺修理監督技師となります(2年間)。1919年には学位請求論文「日本古建築及び仏教芸術の史的研究」を書いて 東京帝国大学から博士号を授与されました。その翌年、建築学者 兼 建築家の武田五一が 数年間の準備ののち、京都帝国大学に建築学科を新設して、その主任教授となり、建築史講座の担当として、天沼俊一を助教授に招聘します。天沼は専門とする日本建築史ばかりでなく 西洋建築史も講じ、また講義はなかったものの アジアの建築にも強い関心を持っていました。 この翌年の大正10年 (1921)、44歳になっていた天沼は 文部省から欧米への留学を命じられます。明治・大正時代には、帝国大学の教員は教授になる前に欧米に留学するのを常としました。伊東忠太は天沼の18年前の明治36年 (1903) に、教授になる前の3年間の留学を命じられました。彼は「法隆寺建築論」で出発して日本建築史を探究していましたから、その源流を訪ねるべく、中国・インド・ペルシア・トルコといった、アジアの建築の調査旅行を希望したのですが、留学というのは欧米に行くものと決めてかかかっていた文部省に これを認めさせるのに非常に苦労をし、旅行の最後にヨーロッパとアメリカに行くことを条件に、やっと希望を実現することができました。 この伊東忠太のアジア旅行に大いに刺激されていたであろう天沼もまた、留学先(といっても、主に見学旅行先ということですが)にアジアを望みました。しかし文部省はそれを認めず、交付した辞令は: 「建築歴史研究の為、満2年間英吉利国 伊太利国 及び亜米利加合衆国へ在留を命ず」 というものでした。やむなく彼は4月に、まず(興味のなかった)アメリカに向けて出発したのですが、ニューヨークに滞在中の7月に 文部省から追加辞令が来ました: 「埃及国及び印度国を在留国に追加す」 (埃及 はエジプトの漢字表記です) 天沼は欣喜雀躍して、といっても1年間のヨーロッパ滞在の後、1922年10月にエジプトに渡りました。残された期間は5ヵ月足らずでしたから、伊東忠太のように詳しくアジアを旅してまわるということはできず、結局 エジプトに1ヵ月弱、インド(スリランカを含む)に2ヵ月半滞在したのみです。何しろ 当時は、ベルギーのアントワープからエジプトのカイロまでの船旅に2週間、カイロからインドのボンベイまで2週間、最後のボンベイから日本の神戸までが1ヵ月もかかったのですから、移動交通だけでも かなりの期間を費やしてしまいます(今では 成田からデリーまで、わずか10時間の空の旅)。したがってインド滞在は、忠太の8ヵ月半に比べると1/3以下の期間だったのですが、天沼は きちょうめんに旅日記を書き続けたので、これをもとに エジプト旅行記とインド旅行記 各1冊を出版することになります。 大正12年 (1923) 3月に帰国したあと、同年の4月から2年後の1925年3月まで、関西の「日本建築協会」(大正6年設立) の機関誌『建築と社会』に 断続的に20回、エジプト紀行を連載しました。(この雑誌は今でも存続していて、私も2010年に「インドの石」という記事を寄稿しました。)この連載をまとめて 昭和2年 (1927) に岩波書店から単行本として出版したのが、彼の最初の東洋建築関係の本、『埃及紀行』です。学術書ではなく 旅日記ですが、建築のことばかりでなく エジプトの風俗から旅行中のさまざまな出来事まで綴っているので、今でも面白く読めます。これが、以後の天沼の東洋建築関係の本のスタイルを決定しました。どれも 特にその内容を論じるようなものではないので、本の体裁とサンプル・ページとを なるべく多くスキャンして掲げて行くことにします。

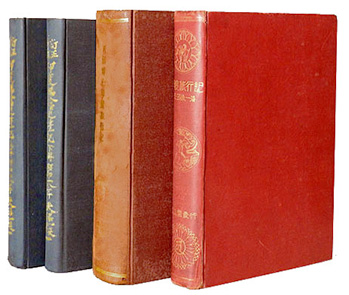

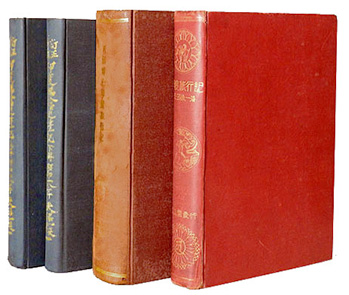

『埃及紀行』を出版した翌年の1928年からは、京都帝国大学建築学教室が発行していた雑誌『建築學研究』に、今度はインドの旅行記の連載を始めます。これも足かけ3年、昭和5年 (1930) まで 全20回に及びました。この著者名はというと、「八戸成蟲楼」となっています。天沼のペンネームですが、これは 初めての人には 絶対に読むことができません。ずっと後の 若き磯崎新、伊藤ていじ、川上秀光の3人が共同のペンネームとした「八田利也」(やだ としや、ハッタリヤ)にも似ていますが、「八戸」は「はちのへ」ではなく、「やっと」と読みます。「成虫」は英単語 IMAGO(イマーゴ)の訳語なので「いまご」と読ませます! 全部で「やっと いまごろう」と読み、「やっと今頃」になって博士号をもらったという、自嘲的なダジャレですから、43歳で博士号をとった1919年頃に作ったペンネームなのでしょう。謹厳実直居士でならした天沼俊一には、不思議なユーモア感覚があったようです。 この連載記事は 毎月「抜き刷り」を作って、知人に送っていました。その贈呈先の一人が、これを保存していて、20回分が完結した折に 立派な布製本をしました。特に新しい扉も奥付も設けず、単に背表紙に「天沼博士印度旅行記」と金文字が箔押ししてあります。この、1冊しかない製本版が めぐりめぐって、 古書店を通じて私の蔵書となりました。

1928-30年(昭和3年1月号~5年3月号に連載) しかしこの製本と同時期の昭和6年 (1931) に、天沼の友人でもあった 奈良の飛鳥園主・小川晴晹がこれを単行本として出版しました。建築専門家向けの学内誌から一般向けの書籍とするために、英語綴りだった固有名詞は日本語に置き代え、洋書からの抜粋・引用ページは極力削除し、写真の印刷は多少とも改善しました。全部で700ページを超える大冊となったのですから、いかに天沼が精力的なダイアリスト(日記作者)であったかがわかります。

この本の装幀で興味を惹かれるのは、背表紙の図案の3つのメダイヨン(円盤飾り)で、内部の扉にも一つあり、さらに扉の右上には別のものが赤いスタンプで押してあります。この図案はインドのアマラーヴァティのレリーフを線画にしたものとわかりますが、全部の線画の出典がどこにあるのか、あるいは天沼の創作であるのかは 判然としません。

『印度乃建築』の表紙に型押してある紋様は

彼のすべての本の奥付には著作権者としての消印があり、これは天沼の独特のサインを印鑑にしたもののようです。贈呈した抜き刷りには「敬呈印」に同じサインがしてあります。こうしたメダイヨンや紋章に特別な執着をもっていたのでしょう。本の赤いスタンプが天沼のものだとすれば、私の蔵書となった本は、もとは天沼 または寄贈された知人の蔵書だったのかもしれません。 この書が、日本における最初の「インド建築」に関する単行本となりました。奥付には、定価12円の特製本と 6.5円の上製本があると書いてあるので、私のものは上製版だったのでしょう。そうだとすれば、特製本は 革製本してあったのかもしれません。

さて『印度旅行記』の出版の4年後の1935年、天沼俊一に再び海外遊学の機会が訪れました。すなわち 最初の大旅行を終えてから12年後の昭和10年 (1935) から翌年にかけての8ヵ月間で、彼が59歳のことです。これは長年の勤務に対するサバティカル(研究休暇、在外研究)だったのでしょうか。前と同じく 費用も交付されたようですから、大学ではなく 文部省からの派遣であったのかもしれません。帰国した翌年の1936年に60歳で京都帝大を定年退官するのですから、もう建築史界の大御所となった 晩年の天沼への親切な贈り物であったと言えます。 今回は自由な旅ですから欧米には寄らず、エジプトに1ヵ月、中東に1ヵ月、そしてインドに4ヵ月という旅程でした。この旅行の前半部分(エジプトと中東)の旅日記に 多くの写真を加えて本にしたのが、昭和18年 (1943) の『坡西土から坡西土へ』です。奇妙な題名ですが、坡西土というのは エジプト、スエズ運河の入口にある港湾都市・ポートサイードの漢字表記で、フリガナがなければ読めません。天沼だけの当て字だったかもしれません。この題名はどういうことかと言うと、神戸を出発した郵船はコロンボ、アデン経由の1ヵ月を要してポートサイードに着きました。開路(カイロ)からナイル河を遡って明日庵(アスワン)まで行って戻って1ヵ月、次はギリシア・トルコ・シリアをまわる1ヵ月弱の旅をして、またポートサイードに戻り、いよいよ本命のインドへ向けての船旅ということになります。そこで、前篇を「続埃及紀行」、後篇を「欧州の一部及び西亜旅行記」とし、総題を『坡西土から坡西土へ』としたわけです。

この著作は、『ある「大正」の精神』の著作目録には、詳細はわかりませんが、1938年の「施本」と書いてあります。施本というのは、仏教寺院が檀家や信徒に配る本やパンフレットのことを言います。この本も最初は 天沼の親しい寺院の施本として作られたのでしょうが、いきなり これだけの立派な本を託したとも思えませんから、まずは どこかの雑誌に連載したのかもしれません。この施本に増補加筆して単行本としたのが、翌1943年版で、立命館大学の出版部から出ました。

●『印度芸術』:エルンスト・ディーツ著,土方定一訳, アトリエ社 当時としてはいずれも立派な本ですが、これに次の天沼の本が2冊加わるわけですから、

● 印度乃建築:天沼俊一著, 大雅堂 まさにラッシュです。というより、そういう状況にあったからこそ、美術・建築界の傍流であったインドの本が(天沼俊一の本が)次々と出版されたのです。 写真集『印度乃建築』は 1944年に大雅堂から出ました。全巻 左ページに写真、右ページにその解説という体裁で、写真集としては最もよくできていますが、体系的に写真が 整理 配列されているわけではなく、出版意図はやや曖昧です。

1944年(昭和19年3月出版)

ところで天沼俊一は 伊東忠太と同じように、建築史家として活動するだけでなく、建築家として設計もしました。ただし忠太のような斬新なデザインの、東洋と西洋に橋を架けるような作品ではなく、もっぱら古典的な木造の日本建築のみを設計したので、現代の建築家の興味を引くこともないでしょう。その中で最も優れた作品が、大阪の四天王寺の五重塔です (1940年竣工) 。深い軒の出をもった美しいプロポーションの塔は、残念ながら5年後の 米軍による大阪大空襲によって灰燼に帰してしまいました。その関係で四天王寺とは親しく、その機関誌である『四天王寺』に20回、「印度佛塔巡禮記」という記事を連載しました(連載は常に 必ず 20回というのも、天沼のきちょうめんな性格が出ています)。

1944-5年(昭和19年12月上冊、20年12月下冊発行) この下冊は、全巻がネパールの建築を扱っています。戦前、ネパールは鎖国状態にあり、入国は困難でした。日本の建築関係者でネパールに入国したのは 天沼が最初でしたから、その旅行記は貴重でした。もちろん伊東忠太も旅行していません。 こうして天沼俊一の東洋建築関係の著書を紹介してきました。私以前では、最も多くのインド建築の本を出版した人と言えます。インドの旅は、私が初めて行った1976年でも相当に きついものでしたから、まして忠太や天沼が旅した頃は いかばかりであったか、『印度乃建築』の「はしがき」には次のように書かれています。 「今日でも少し田舎へ入ると食物もない状態だから、日本人なら米・味噌・醤油・塩を初め、諸缶詰及瓶詰の食料品、茶・薬缶・土瓶・急須・炊事用焜炉等、寝具一切に蚊捕線香迄持参の上、日本料理のできる従僕を連れなければならない。」 天沼俊一の本は、現在のカラー写真を基本とする建築書に比べると、いずれも戦前の本ですから 物足りない印象も与えますが、天沼の本を含め、戦争末期のインド美術・建築の本は、戦後も しばらくは 人びとに利用されたものでした。その中ではエルンスト・ディーツの『印度芸術』が一番優れていると思います。というのも、日本人の著作は どうしても仏教美術に重きを置きすぎていて、全体としてのインド美術・建築への見方が狭いと感じられるからです。

( 2016 /08/ 01 )

< 本の仕様 > |