● 「原術へ」の「解題」の後編を、やっと書き終わりました。「文化の翻訳」が JIA によって握りつぶされたあと、いかに復活し、その続編である「あいまいな日本の建築家」が書かれたか、それを契機にマフィアの迫害が いかに激しくなったか、などを記録しています。日本の建築界の腐敗ぶりに興味のある方は、ここをクリック して ぜひ お読みください。 ( 2008 /12/ 08 )

●● アルメニアの歌手の紹介 9. 今回は、一度に2人の女性歌手を紹介します。ソニヤ・ヴァルジアン Sonya Varoujian と シルヴァ・ハコビヤン Silva Hakobyan です。アメリカ在住のアルメニア人であるソニヤの歌は、まだユーチューブに載せられていません。ギターを伴奏にするその歌声は、昔のモダーン・フォークのジョーン・バエズを思い出させます。今までに3枚の CD を出していますが、現在買えるのは ”JANAPAR" だけで、彼女のホームページからも注文できますが、アメリカの アマゾン でも買えます。

もう一方のシルヴァは大型 新星で、3年前に"Gisher" が シングルで出て、大いに人々を期待させました。ユーチューブで聴けます。ところが なかなかアルバムが出ずに やきもきさせましたが、今年になって "SILVA" が出るや、たちまち大ヒットしました。その多くはユーチューブで聴けますので、Gisher の右側のコマをクリックしてください。この CD はアメリカの アマゾン で買えます。

● 昨年の 「謹賀新年 2007」 では、『イスラーム建築 』 の本が間もなく出版されると予告しましたが、出版社の彰国社は、本の奥付に私のHPのアドレスを載せるのは認められない、という実に奇怪な理由で色校のゲラ刷りを出さず、原稿を受け取ってから半年以内に出版するという出版契約も守らずに、2年近くにわたって出版拒否を続けています。こんなことが本当の理由であるはずはありませんが、神谷の本は出版するな というマフィアの圧力に社長が屈してしまったために、現代世界で焦点になっている イスラーム の建築文化の概説書が、日本の読者に届かなくなっています。

こうした言論の封殺が行われているのに、それを ジャーナリズムも学会も無視しているというのは、たいへんに 恐ろしい社会 です。どうぞ、このホームページを見た方は、このことを友人や知人、特に出版人やジャーナリストに この事実を お知らせください。そして出版社 に強く抗議の電話、FAX、メールをお送りください。ホームページや ブログを お持ちの方は、このことを お書きください。この HP へのリンクをお張りください。大学の教授や講師の方々は、学生たちに このページを読むように言ってください。

こうした闇の構図が何十年も続いているのに、学者も評論家も出版人もジャーナリストも、マフィアを恐れて それに目をつぶっているこの国では、建築家のプロフェッションの確立 など できるわけもありません。建築家を志している若い学生諸君は、こうした日本の腐った建築界の現実を認識して、できれば外国へ出て行ったほうが良いでしょう。私の若い頃に比べれば、それはまったく自由で容易になりましたから。 ( 2008 /10/ 06 )

●● こうした状況について 詳しくお知りになりたい方、何とかしたい と思っている方、また 建築家のプロフェッションの確立について考えている方、どうぞ 私の事務所をお訪ねください。じっくりと お話をしましょう。ジャーナリストの方は特に歓迎ですが、学生さんでも 遠慮なくどうぞ。

Tel:03-3949-9409、 Mail:kamiya@t.email.ne.jp

● アルメニアに滞在していた間の8月 20日に、建築家の鬼頭梓 さんが亡くなられたことを知りました。また、その2ヵ月前に鬼頭さんの本『建築家の自由』が出版されていたことも知りました(鬼頭梓の本をつくる会編、建築ジャーナル刊、1,800円)。鬼頭さんといえば、建築界の良心、建築家のプロフェッションの確立のために尽力された方として、つとに知られています。その目指したところが実現されずに、というより、もっと悪化したままに亡くなられたことは、さぞかし心残りだったことでしょう。ご冥福を祈ります。

さて、この HP の中の「原術へ」のページの論文にからんで、鬼頭さんと私の間にひとつの接点がありました。ポール・ヴァレリーの ひそみに倣って、「原術へ」の詳細な「注解」や「解題」を自分で書こうと思いながら、その機会がないままに何年もたってしまいましたが、鬼頭さんの遺著とでもいうべき本を読むにつれて、その発端と経過についてだけでも書いておきたいと思い立ち、「原術へ」のページに加えることとしました。今回は「解題」の前半部のみですが、興味のある方は ここをクリック してください。 ( 2008 /11/ 13 )

● この夏、ある同世代の友人にメールを出したついでに、次のようなことを書きました。

近頃、楡周平の『ワンス・アポン・ア・タイム東京』という小説を読みました。全共闘世代の その後の生き方、とかいう広告につられて読んでみたら、小説として面白くはあったけれど、これは当時の全共闘世代の心情に即したものではなく、むしろ その世代の滑稽さを戯画化して描いたものでした。10年前の藤原伊織の『テロリストのパラソル』が、その世代の心情をひきずっていて、共感と愛惜の念をもっていたのとは対照的です。

それも当然のことで、藤原伊織は 1948年生まれで、去年 60歳になるのを待たずに癌で死んでしまったのに対して、楡周平は 1957年生まれで、全共闘世代を批判的に眺めてきた世代の作家ですからね。

それに 実際のところ、全共闘世代は当時、反体制だとか 実存だとか 主体性だとか叫んでおきながら、ひとたび社会に出るや たちまち体制に順応して、というより その積極的な推進者になってしまったわけですから、次の世代から批判され、戯画化されてしまうのも 無理はありません。

昨年、一昨年あたりは、定年まぎわの団塊、全共闘世代がもてはやされ、定年になって会社の くびきを脱すれば、いよいよ初心を貫いて、続々と意義ある仕事、主体的な活動を始めるかのごとき アドバルーンが打ち上げられていました。ところが、いざ定年になった全共闘世代は、長い会社人間の生活で すっかり骨抜きにされてしまったようで、何の叫びも、新しい活動の息吹も聞こえてきません。ただ老後を心配して、カラオケで うさでも晴らす、というのが関の山のようです。ジャーナリズムのほうも すっかり愛想をつかしたようで、団塊の世代への期待の記事も まったく途絶えました。

無惨 の一語のような、現代の停滞した気分の時代を 突き抜けて 生きていくような「老年世代」は、現れないものでしょうか。

●● すると、その友人から、まるで ひとごと のような、次の返事が来ました。

「全共闘世代」が話題になったのは、マスコミの買いかぶりというか、幻想のようなものでしょうね。

どの世代でも 他の世代とは違う時代を生きるわけですが、社会の枢要な場所から離れて、多くが何か新しい生き方を模索するなんて、われわれの親の世代を考えても、考えにくいことです。

「全共闘世代」の場合は、行動に参加した若者は多いけど、深く傷ついた者の多くは、ずっと沈黙を守っているか、畑仕事でも やっているんじゃ ないでしょうか。多くが、あいかわらず カラオケに興じているのは、もともと その程度の影響しか 受けていなかったんでしょう。

せっかくの体験を 深化できなかった世代ってことかな。不勉強な世代 と言って いいかもしれません。初心を貫いている人など ほんの一握りで、どの世代でも こんなものでしょう。

●●● 建築にたずさわる 全共闘世代の人々よ、定年を迎えたら、この国の後世の建築界のために、建築家のプロフェッションの確立に 挺身しては どうか。 そして、高橋和巳や 埴谷雄高や 吉本隆明を読みふけった人々よ、「人間の尊厳」を蹂躙する マフィア勢力との闘いに 立ちあがっては どうか。 ( 2008 /10/ 20 )

● アルメニアに行って来ました。これで、アルメニア建築の撮影が ほぼ完了しました。3年前に この欄に、アルメニアの建築を順次紹介していくと書きながら、なかなか その時間が作れず、時々歌手の紹介をするばかりでしたので、今回は、せめて 写真ギャラリーを開設して、アルメニア建築の素晴らしさを伝えようと思い立ちました。写真キャプション以外には 総論や解説なしですが、各地域から代表的な修道院や遺跡を選び、全部で約 120枚の写真をスキャンしました。ご覧になりたい方は ここをクリック してください。中国のイスラーム建築が終了したら、本論を書く予定です。(首都イェレヴァンの都市計画をした建築家、タマニアンについても。) ( 2008 /10/ 06 )

●● アルメニアの歌手の紹介 8. 今回は、最も人気のある女性歌手のひとり、クリスチーヌ・ペペリヤン Christine Pepelyan です。彼女は 1980年のイェレヴァン生まれで、いろいろ家庭の不幸があって苦労したようですが、24才で初めてCDの単独アルバムを出してから人気が出ました。今までに3枚のCDを出していて(Vor Hishes 2004, About Me 2005, Live in Concert 2007)、それらは例によってNarek.comで注文できますが、最近 送料が高くなってしまいました。ネットで探せば、もっと安い送料のところもあると思いますが、早くアマゾンなどが扱うようになってほしいものです。 ( 2008 /10/ 06 )

● 5月半ばから6月半ばまで、1ヵ月間の マグリブ地方 の調査・撮影旅行を無事に終えて帰国しました。マグリブとはアラビア語で西方の意で、エジプトより西のイスラーム圏、すなわち現在のリビア、チュニジア、アルジェリア、モロッコをさしますが、リビアを除いた 3ヵ国をまわってきました(エジプトから東はマシュリクと言います)。チュニジアとアルジェリアは 17年ぶり、モロッコは実に 23年ぶりの訪問です。 当時は十分な知識がなく、見過ごしたものが多かったのですが、今回はどこのモスクも中にはいって、マグリブ型モスクの細部を つぶさに観察してきました。マフィアによって 発表の場が閉ざされていますが、将来「マグリブのイスラーム建築」を HP 上に載せたいと思っています。 ( 2008 /07/ 06 )

● 2005年から 中国のイスラーム建築について調査・研究を 続けてきました。今年は そのまとめの段階にはいっていますが、資料が十分でなく、難航しています。この HP で紹介するために、中国全土を南部、西部、北部の3地域にわけて、まずは 中国で最も古いモスクの多い 南部 を書いていましたが、ついに時間ぎれとなりました。というのは、明日からマグリブ諸国のイスラーム建築を調査、撮影に出かけるからです。で、全部は終っていませんが、オリンピックを前に 中国への関心が高まっていますので、とりあえず、8割方できた「中国南部のイスラーム建築」を公開することにしました。 ご覧になりたい方は ここをクリック してください。

中国のイスラーム建築の 全体像を紹介するのは、日本で初めてのことですので(外国にも 満足すべきものはありませんが)、どうぞ ご意見、ご感想を お寄せください。 ( 2008 /05/ 10 )

● アルメニアの歌手の紹介 5. 今回は 私の最も好きな女性歌手の一人、 ハスミク・カラペティヤン Hasmik Karapetyan です。前に紹介した リリット・カラペティヤンと同姓ですが、姉妹というわけではありません。ハスミクは 1977年生まれ。グラゾール大学でジャーナリズムを専攻したそうですが、音楽が天職と知り、イェレヴァンの音楽学校に入りなおし、さらにアメリカに渡って シンガー・ソング・ライターになりました。

ユーチューブ では 彼女の歌 が聴けます。この歌には終末論的な映像が付いています。シュシャン・ペトロシアンとデュエットで歌っている美しい歌 SIRO ASHKHARH も聴いてみてください。彼女は CD を3枚出していますが、"MY SOUL" (Hasmik The

Best) と"RAIN" はArmenian Music Center のサイトから注文できます。"STRANGE WORLD" はベスト・アルバムと重複が多いので、買う必要はありません。 ( 2008 /01/ 01 )

● 東京都の目黒区が「冬の社会教育講座」のひとつとして、「インドの秘めたるパワーを知ろう」という、インド入門講座を開催します。1月 19日から2月 23日の毎週土曜日、全6回から成りますが、その第2回目の1月 26日に「インド建築の特質」と題する講演をします。インドの宗教建築が、他の文明の建築と比較して どのような特徴をもっているのかを、スライドを写しながら説明します。2時から4時までの2時間ですが、申し込みは 全6回通しのみです。無料。講座全体の内容と募集要項は、 。 ただし、受講対象者は目黒区在住・在勤・在学の方のみだそうです。申し込みの締め切りは1月8日で、抽選となります。

●● 『ジャイナの教え』という本が、三笠書房から出版されました。「信用と成功を手にする一番簡単な法」というサブタイトルがあるように、実利的な観点を手引きにして インドのジャイナ教への関心を誘う、超入門者向けの本です。前回紹介した本の著者・渡辺研二氏が監修して、上林龍永氏が やさしく書いています。A5判、140ページ、三笠書房、1,300円。 ( 2007 /12/ 20 )

| アルメニアの歌手の紹介 4.アルトゥール・メシアン |

● アルメニアの歌手の紹介 4. 今まで女性歌手ばかり紹介してきましたので、今回は男性歌手、それもアルメニアの最高の歌手、アルトゥール・メシアン Arthur Meschian です。彼はイェレヴァン工科大学で建築科の学生だった 60年代末に「APOSTLES」というバンドを結成して音楽活動を始めた シンガー・ソング・ライターです。初めに建築家を志しながら、そのうちに 心に響く歌を 作り 歌う ミュージシャンになったという点で、アメリカのサイモンとガーファンクル、日本の小田和正にも似ています。ソ連時代には演奏を禁じられもしましたが、1989年にアメリカに渡ってアルバムを制作し始めました。それらを集大成したのが 2001年に発売された、4枚組みの素晴らしい「HIT COLLECTION」です。

「ユーチューブ」のサイトでは 彼の歌が 演奏風景のビデオつきで聴けますので、ここをクリック してください。右側の小さい写真をクリックすると、他に何曲も聴けます。 これほどの歌手が 日本でまったく知られていないというのは、もったいない話です。 ( 2007 /11/ 15 )

● アルメニアの歌手の紹介 3. 現代のアルメニアの歌手のうち、リリット・カラペティヤンとヘギーネを紹介してきましたが、最近 すばらしい歌手を発見しました。ロズィ・アルメン ROSY ARMEN という、フランスに帰化したアルメニア人です。かなり年配の歌手らしく、シャルル・アズナブールと同じ頃の世代ではないかと思います(彼もまたアルメニア人で、本名はシャルル・アズナブリアンといいます)。しかし、日本ではシャルル・アズナブールは有名ですが、ロズィ・アルメンは まったく知られていません。

彼女のHPでは、MULTIMEDIA のページで 彼女のシャンソンを聴くことができ、これは まさに昔なつかしいフレンチ・シャンソンです(特に "La Plus Jolie Saison du Monde" が典型的)。それが 晩年になってから アルメニア語でアルメニアの歌を歌い、録音するようになったようです。それを手に入れようと さんざん探したあげくに、やっと最後の CD "MI SIRDE OUNEM" だけを取り寄せることができました。これは 2001年のリリースです。

たいていの歌手は 歳とともに声量が衰え、声のツヤや輝きが失われていくものですが、不思議なことに ロズィ・アルメンはその逆らしく、この CD において素晴らしい声量と張りのある美声で、まるでオペラのアリアのように、朗々と歌いあげています。アルメニアの最高の女性歌手では ないでしょうか。

しかし その力強い歌声にもかかわらず、それらのアルメニアの歌は深い悲しみをたたえていて、とりわけ 8曲めの "MI SIRDE OUNEM (Inside my Heart)," 9曲目の "HOVE (The Wind)," 10曲目の "SAR TARTER (Mountains of Pain)" の3曲を繰り返し聴いていると、深く胸を衝かれて、しばしば涙があふれます。 今までに、これほど泣かされた音楽はありません。アルメニアの音楽は、本当に不思議な音楽です。 ( 2007 /09/ 16 )

● 『イスラーム建築 』の本は まだ出版されていません。そこで、今回は その第1章「イスラーム建築の名作」の中から、「グラナダの アルハンブラ宮殿」(スペイン) を、本のデモンストレーションとして、この HP の「世界のイスラーム建築」のサイトに載せておくことにしました。世界に名高い イスラームの宮殿建築の簡潔な紹介ですが、写真をお楽しみください。

●● 彰国社(後藤社長)は、[出版の自由」という理念をないがしろにして、出版契約さえも守らずに、平然と出版拒否をしています。どうぞ、出版社に抗議の電話、FAX、メールをお送りください。また 人々、特に出版人やジャーナリストに この事実を お知らせください。ホームページや ブログを お持ちの方は、このことを お書きください。大学の教授や講師の方々は、学生たちに このページを読むように言ってください。

イスラームの報道は、相変わらず自爆テロや タリバンによる韓国人人質などの話題ばかりで、わが国における イスラームのイメージは低下しています。その建築文化を紹介して イスラームのイメージアップに資する本が 不当にも出版されないことに対して、日本のイスラーム教徒の人々や イスラーム関係者は、もっと怒っても よいのではないでしょうか。

それにしても、彰国社というのは 大手出版社とちがって 官僚的な大組織ではなく、ひとりひとりのスタッフの顔が見える 小規模な専門出版社です。そこには「出版の志」というものがあり、編集者は プライドをもって仕事をしている筈でしょう。ところが、会社が著者に 本の執筆を依頼し、2年間かかって ほとんど校了にまでもっていきながら、最終段階になって出版を拒否する というようなことを しているのに、社員の編集者たちは 平然としていられるのでしょうか?

『イスラーム建築』の担当者であった三宅氏はもちろん、依頼した原稿を受け取ったあと、嘘をつき続けて7年間も出版せずにいる『ヴィジュアルア版 建築入門』(第1巻の 「エローラーのカイラーサ寺院」と、第2巻の「ヒンドゥ建築」)の担当者であった 中神氏や 尾関さんも、良心の痛みを感じないのでしょうか? 三宅氏の後任になった富重編集本部長も、こうしたことに 知らぬ顔の半兵衛を決め込んで いられるのでしょうか?

私は会社勤めというのを あまり経験していないので、会社員が自分の意に反して会社命令に服従するという心情を、十分には わかりません(それが いやだからこそ、苦しくとも、貧乏しても、独立の道を歩んできたわけですから)。新聞や TV では しばしば、社会倫理に反した活動をした企業や官庁の事件が 報道されます。そうした時に いつも思うのは、たとえトップの人間がそういう決定をしたとしても、社員たちは どうしてそれに唯々諾々として従ってきたのだろか(時には犯罪行為でさえ)、と 不思議に思います。保身のためには、上司の意向に異議申し立てをすることなど、絶対に できないものなのだろうかと。

それが 大きな組織になるほど むずかしいであろうことは想像できますが、人間的連帯の上になりたっているような小組織、それも文化的な事業をしているような会社では、スタッフのもつ価値観や倫理観が 事業に反映されるのではないかと思うのですが、それは 私のような自由業の人間の抱く 幻想にすぎないのでしょうか? 企業も官庁も、所詮は、上官の命令に絶対服従の 軍隊のようなものなのでしょうか?

そしてまた、自分の良心や倫理を裏切って行動する、そうした会社の幹部や役人や、また担当者たちは、自分の子供をどのように教育しているのだろうかと、いつも 不思議に思います。

もう一つ 不思議に思っていることは、『ヴィジュアル版 建築入門』や『建築史家たちのアジア発見』の共著者たちは、原稿を渡してから6年も7年も、契約に反して本が出版されなくとも 平気なのでしょうか? 出版社や編者に 抗議をしないのでしょうか? 自分が書いた原稿は たいしたものではないので、出版されなくとも構わない とでも考えているのでしょうか。日本の学問や出版の世界には、あまりにも 契約の精神が欠けていると、常々私は感じています。

●●● 検索エンジンでは、ヤフーのキーワードに「インド」といれても「建築」といれても、私の HP は まったく検索されないように されてしまいました。この HP が人々に見られることを、マフィアは よほど恐れているようです。 ( 2007 /08/ 10 )

● ジャイナ教の概説書が出版されました。

このサイトには、今から 14年前に建築雑誌に連載した「ジャイナ教の建築」を載せてあり、建築を通じてこの稀有な宗教のことを伝えてきました。 当時はジャイナ教の一般向け概説書が出ていなかったので、建築論の中に宗教の解説を、一章分としてではなく、連載の各回の中に分散して盛り込むことに苦労しました。 何しろ、インドにジャイナ教という宗教があるということすら知らない人がほとんどでしたから(仏教の兄弟宗教だというのに)。

そこで、日本におけるジャイナ教論理学者の草分け、広島大学の宇野惇教授に、ぜひジャイナ教の入門書を書いてくださいと勧めたのですが、氏は それを果たさないまま世を去りました。その後を受けて ついに本を出版したのが、渡辺研二氏です。(近代建築史の渡辺研司氏とは別人)。日本の大学では、仏教の講座はいくらでもあるでしょうが、ジャイナ教の講座をもうけるところはなく、渡辺氏は専門以外の非常勤講師も諸大学で務めながら ジャイナ教の研究を続けてこられ、本を、それもほとんど同時に 2冊を出版したのです。ともにジャイナ教の全般的な概説書で、一方は 『ジャイナ教入門 』(現代図書、新書版、1,500円)、もう一方は 『ジャイナ教 』(論創社、A5判、3,990円)です。両者は重複する部分も多く、異なった場所で展開したそれぞれの概説書ですが、初めての人には入門のほうをお勧めします。私が連載の中で簡略に書いた教義が、両書では詳しく説明され、論じられています。

平和憲法を改悪しようとする動きが強くなっている現代の日本において、この絶対的な平和宗教の内容と歴史は 広く知られる必要があると思います。どちらか1冊を、ぜひお読みください。(といっても、そういうことに焦点を当てた本では ありませんが)。

世界の歴史は、差別の撤廃の歴史でもあります。奴隷制度を廃止し、貧者にも市民権や選挙権を与え、人種差別や男女差別を撤廃してきました。 しかし今もなお動物差別は存在し、同じ生物である動物は虐待され、人間によって虐殺されています。奴隷や貧民や低カースト民や黒人や女性にも 自由に生きる権利があるように、動物にも、虐待されずに生きる権利があります。それを 2,500年前から主張してきたジャイナ教は、世界の思想史上で最も進んだ、根源的な博愛思想だと言えるでしょう。

なお 渡辺さんの本には美術・建築の章がありませんので、ジャイナ教の建築についての簡潔な概説については、私の『インド古寺案内 』の中の「ジャイナ教」の章(p.72〜89)を、併せてお読みください。

●● 明日から また4週間、中国に建築の調査旅行に出かけます。一昨年の西部中国、昨年の南部中国に続いて 今回は北部中国で、これで中国のイスラーム建築調査を終了させる予定です。 ( 2007 /06/ 17 )

● しばらくこのサイトに新しい記事を載せなかったので、神谷は マフィアにポアされたのではないか、と思った方もいたかもしれません。今からちょうど 20年前に 坂本弁護士一家が宗教マフィアに惨殺され、朝日新聞・阪神支局が右翼 (?) マフィアに襲撃されて 小尻記者が射殺されたように。しかし、私はまだ健在です。3月から4月にかけて イランに調査旅行に出かけていました。今回も 1,000枚ばかり、イランのイスラーム建築 その他の写真を撮ってきましたので、その整理と、マウントへの書き込みに1ヵ月を要しました(未だに ディジタルではなく、フィルムで撮影しています)

3年半前に 地震で倒壊した砂漠都市・バム にも行ってきました。遺跡は その後ユネスコの危機遺産に登録され、大部分を立ち入り禁止として修復工事を進めていますが、崩壊した日乾しレンガ造の街並み全体を元通りにするというのは至難の業です。この先 10年かかっても終わらないのではないかと思いました。(ページ下方に 現状写真 2枚追加)

●● 『イスラーム建築』の本はまだ出版されていません。彰国社に最終原稿を渡したのは昨年の 11月13日ですから、彰国社との出版契約書にある「原稿の引渡し後 6ヶ月以内に出版」という期限を過ぎました。しかし出版社は契約も履行せずに本を出版せず、私のところから持っていったままになっている 本やスライドも返却しません。どうぞ、出版社に抗議の電話や FAX、メールを出してください。そして、このことを 広く友人の方々にお知らせください。ホームページや ブログを お持ちの方は、このことをお書きください。

イスラーム報道は 毎日のように新聞やTVでなされていますが、その大部分はテロ関連のものであり、出版も 宗教や経済、政治分析に偏っており、文化の紹介が きわめて限られています。そのために 日本人のイスラーム認識は、テロを行い、大仏を破壊し、女性を抑圧する、野蛮な宗教とその人々、とでもいった 偏見に満ちたものとなっています。しかしイランやトルコ、エジプトなど 中東を旅してみればわかるように、イスラーム諸国の人々の生活は 何ら暴力的なものではなく、我々のものと同じように 平和で文化的なものです。それだからこそ、彼らは 誰もが日本を好きだと言います。我々のイスラーム理解も、文化を通じてなされねばなりません。イスラームでは偶像崇拝が厳しく禁じられてきたがために、絵画や演劇や音楽は十分な発達を遂げたとは言えませんので、イスラーム文化を代表するものは 建築と庭園と書道になります。『イスラーム建築』は、日本人のイスラーム理解のために、ぜひとも出版されなければ ならないのです。

ただ、この出版を妨げているのは、マフィアの圧力です。私が原稿を書いた『建築史家たちのアジア発見』(「ジェイムズ・ファーガスンとインド建築」)や、『ヴィジュアルア版 建築入門』(第1巻における「エローラーのカイラーサ寺院」と、第2巻における「ヒンドゥ建築」)が、原稿を渡してから6年以上たつのに(しかも 何度 催促しても)出版されないのも、同様です。

このサイトを定期的に見ていただいている方は、建築界とは そんなに恐ろしい世界なのかと思うかもしれません。実は そうなのです。 言論の自由が封殺される 恐ろしい世界です。

建築というのは、本来 ほんとうに素晴らしい仕事のはずです。このサイトは、インドや第三世界の建築を通じて、そのことを書いてきました。ところが、日本の建築界は あまりにも腐敗堕落していて、建築の仕事を 汚しきっています。何よりもいけないことは、マフィアに支配されていることです。その支配力に逆らうものは 建築界から抹殺されます。そのブラック・リストに載った建築家の作品や論文は 建築雑誌に掲載されませんし、設計活動も 研究活動も妨害されます。まるで戦前の翼賛体制のように、出版社も、編集者も、評論家も、大学教授も、マフィアが恐ろしくて手出しできず、むしろそれに協力しています。マフィアに逆らった雑誌は、つぶされてしまいます。マフィアに抵抗して(レジスタンス)、建築界から去っていった編集者を、私は知っています。「進歩的」と見なされた人たちさえ、マフィアを恐れて 口をつぐんでいます。東大の教員までが マフィアの手先となる始末です。戦争中に大政翼賛会の旗を振った東大は、戦後 その反省をしたはずでは なかったのでしょうか。

●●● アルメニアの歌手の紹介 2. 前に書いたように、音楽では、3年前からアルメニア音楽の とりことなっています。「アルメニアの歌姫」として、以前に リリット・カラペティヤンを紹介しましたが、この頃 ぞっこん惚れ込んでいるのは、ヘギーネ という歌手です。

アルメニア人は悲劇の民族なので、その音楽の根底には深い悲しみが横たわっている と書きましたが、その最たるものがヘギーネの歌です。彼女は リリットほど若くはなく(1973年生まれ)、イェレヴァンの外語大でフランス語を専攻したということです。結婚して子供もいるらしいのに、どうしてこれほど悲しい歌を歌うのか不思議ですが(おそらく彼女たちには、悲しい歌を歌っているという意識はないのでしょう)、2枚のアルバムのどの曲もが 陰陰滅滅として、胸のうちの深い悲しみを かきむしるように、嫋嫋と歌い上げます。まるで埴谷雄高と高橋和巳を合わせたような印象の、暗く美しい歌です。世界に、これほど悲しい歌があるでしょうか。夜、寝る前に ビールを飲みながら「HEGHINÉ 」と題する CD を聴きはじめると、つい最後まで聴き入ってしまいますが、最後の ”Kami” という(偶然にも私の名前と同じ)歌を聴いていると、これはもう たまらん。

(Kami というのは「そよ風」という意味です。アルメニアで一日タクシーを雇うと、運転手はすぐに私の名を覚えて、私のことを いつも カミー(そよ風さん)と呼びます。)

( 2007 /05/ 21 )

● 新年を迎えて、トップページのデザインを変更しました。今年の写真はインドではなく、ウズベキスタンのブハラの旧市街です。というのも、ここ数年、インドだけでなく イスラーム建築の全体と取り組んでいるからです。前回予告しましたように、まもなく『イスラーム建築、その魅力と特質』という本を 彰国社から出版します。本当はもう出ているはずだったのですが、マフィアの圧力によって1ヵ月ぐらい遅れています。

今回は その前紹介として、第1章「イスラーム建築の名作」に付される地図を公開します。クリックすると、大きく拡大されます。01〜21 の赤数字の地名には どんなイスラーム建築の名作が選ばれているか、予想してみてください。 ( 2007 /01/ 01 )

● 東京大学総長からは その後も返事がなく、本も出版されない。そこで昨年の 9月 23日に 文部科学省の高等教育局、国立大学法人課 に「東京大学助教授の不祥事と 東京大学の対応について」と題する、次のような手紙を出して相談をした。今までの経過を記したこのサイトのページを全部プリントアウトして製本し、資料としてつけた。

文部科学省 高等教育局 国立大学法人課 御中

国立大学法人の東京大学についてご相談いたします。

今から5年前に、東京大学・生産技術研究所の助手(現在は助教授)の 村松伸 氏が編著者となって『建築史家たちのアジア「発見」』という本を出すので、ジェイムズ・ファーガソンとインド建築について原稿を書いてほしい という依頼を受けました。それに対して、出版社からきちんとした執筆依頼状をもらって、本当に出版するということを確認したうえでなら執筆する という返事をいたしました。

2001年の4月になって、村松氏および 出版社の風響社から正式な執筆依頼状が届き、秋に刊行するということでしたので了承し、約束どおり3ヵ月で原稿を書き、7月4日に郵送いたしました。

ところが本は一向に出版されず、原稿を渡してからすでに4年以上がたちました。 この間、何度も何度も繰り返し催促をいたしましたが、まるで「拉致問題」における北朝鮮のように、のらりくらりとした返事ばかりで、村松氏は そのつど約束したことも一向に守りません。

東京大学助手(当時)の肩書きで人に論文を書かせておきながら、編者としての義務を果たさず、ひたすら出版を先延ばしにして 説明責任も果たさないというのは、常識では考えられない異常な性格と言うべきでしょうか。あるいは、東大の教員にとっては、こうしたことは珍しくもない 日常的なことなのかもしれませんが、私は村松氏の契約不履行と 不誠実きわまりない行動によって、依頼された論文が長年印刷されないという損害と、多大な精神的苦痛を蒙りました。

さらに、氏が東大教員の肩書きによって人々を信用させ、論文を書かせながら、自らの分担原稿は書かず、ついにそれを放棄するというに及んで、あいた口がふさがりません。

民間の会社であれば、こうした無責任 かつ欺瞞的な行動をとった社員は ただちに処分され、その上司が相手に謝罪するとともに、契約事項の敏速な履行をはかるものです。そこで、村松氏の所属する 生産技術研究所 の 西尾所長 に手紙を書き、相談をいたしましたが、生研では 村松氏のこうした行動を容認する姿勢であることがわかりました。

そこで、思いあまって、東京大学総長である 佐々木毅氏に手紙を書きましたが、総長は返事さえもよこしません。こうした東京大学の対応を、国立大学法人の監督機関である文部科学省は、どのように判断されるのでしょうか。東京大学への手紙および、これまでの経過を記したものを同封いたしますので、ご検討の上、適切に対処していただくことをお願いいたします。

●● その後 文部科学省から返事がないので、11月 24日に問い合わせの電話をしたところ、国立大学法人支援課の企画係・相場氏が対応した。しかし彼が調べたところ、そういう相談を受けたという記録がないので、手紙と資料をもう一度送れという。やむをえずもう一度プリントアウトし、次の追記をして再度送った.

「相場禎臣様9月 23日に送付しました手紙と付属文書を 紛失してしまったらしい ということですので、再度お送りいたします。 2005年 12月1日」

相場氏より、文書が届いた旨の電話があり、東京大学には事情説明をしたという。しかし東大からは何も言ってこないので、12月 21日に再び文部科学省に電話をすると、相場氏は病欠だといって、企画係長の 樋口氏が対応した。氏が調べ直したところ、9月の私の手紙は確かに届いていて、相場氏の前任者の高久氏が、東大事務局の総務課宛に送っていることがわかった(そのコピーが残っているとのこと)。そして相場氏も、私の手紙を受け取ったあと、改めて東京大学に文書を送り、問い合わせた、そして 12月 16日に再度東京大学に問い合わせたところ、東大事務局から、上層部の人が教授たちの話を聞きながら 調査している、という返事だったという。

にもかかわらず、私のところへは、相変わらず東京大学からは何の連絡もないので、またまた文部科学省に電話をすると、相場氏は やはり休みで、今度は 企画係の 秋山氏が対応した。

秋山氏のていねいな説明によると、国立大学が法人化してからは、文部科学省は学長の任命権をもつだけで、他の監督権限はすでになく、すべては民間の会社組織と同じで、社長に相当する学長がすべての決定権をもつのだという。したがって、文科省は国立大学法人に対して、助言や注意はできるが、命令することは権限逸脱になる。ただ今回の問題は 大学教員の倫理上の問題であるので、東大の 事務局の 総務課、中野課長にきちんと対処してほしい旨の申し入れをしたところ、現在、東大では理事たちが 生研の西尾所長も含めて、対応を協議している最中だ、という返事だった。そこで、年内に神谷氏に連絡をするよう 要望しておいた、という。

けれども、年内はおろか、年が明けても、さらに 2月の半ばを過ぎても、東大からは一言のあいさつも無い。論文を渡してから、もう5年になんなんとしているのに、本は出版されず、その責任を負うべき 村松助教授は処分もされないし、そうした欺瞞社員の雇用責任のあるはずの大学側は、文科省から注意を受けても、知らぬ顔の半兵衛を決め込んでいるのである。東京大学には、まったく 自浄能力というものがないらしい。

世の中では、ホリエモンやら、姉葉建築士やら、防衛施設庁の官製談合やら、倫理感の欠如ぶりは目をおおうばかりだが、近代日本の指導者を製造してきた東京大学に倫理感が欠如していることこそ、その根本的原因だったのかもしれない。

世間に社会的不祥事の事件が起きると、新聞やテレビに東大教授が出てきて、評論や批判をすることが多い。自分が属する 東大自体の倫理不在を棚にあげておいて、平然とよその組織の批判をするというのは、どういう精神なのだろうか。

●●● 最初からの、全部のプロセスをお読みになりたい方は ここをクリック してください。 ( 2006 /02/ 20 )

● アルメニアの歌手の紹介 1. リリット・カラペティヤン LILIT KARAPETYAN といっても、知る人はほとんどいないことでしょう。このサイトの「世界建築ギャラリー」で紹介した 中東の小国・アルメニアの女性歌手です。

アルメニアは、今から 30年ほど前に 洋書輸入店の東光堂の田口さんから、発行されたばかりのアルメニア建築シリーズ(ミラノ工科大学建築科と アルメニア科学アカデミーの共同調査報告書)の第1冊を紹介されて以来、私にとって一種のあこがれの地でした。しかしソ連領であったために 自由に旅行をしたり写真を撮ったりすることができなかったので、もっぱら、かつての大アルメニア領で、今はトルコやイランに残るアルメニア聖堂や、かつての首都アニの遺跡を訪ねるばかりでした。1991年にソ連が崩壊して いよいよ自由化するかと思ったら、ナゴルノ・カラバフ地方をめぐって 隣国のアゼルバイジャンと紛争状態になってしまい、アルメニア本国の旅は さらに延び延びになってしまいました。近年この紛争がおさまり、国土の復興が進められつつある昨年、やっとアルメニア本土を旅することができました。

アルメニア建築は 期待どおり素晴らしいもので、このサイトで おいおい紹介していこうと思っていますが、国内の長距離のバスやタクシーの中で聞いた アルメニア音楽にもまた心を惹かれたのは意外でした。それらはクラシックでもなく、いわゆる民族音楽でもなく、現代のアルメニアン・ポップスですが、幾たびも国を失い、離散の民となり、民族虐殺の憂き目にもあった悲劇の民族であるからか、ポップスの歌でさえも その根底に深い悲しみをただよわせているような音楽が 心に沁みました。時には、「涙と悲しみ」の日本の歌謡曲とも そっくりな歌があることにも驚きました。現地のカセット・テープは安いので たくさん買い込んできて 毎日聴いているうちに、その中の リリット・カラペティヤン の歌声にすっかり惚れ込んでしまったというわけです。彼女の曲はいつも独特の凝った音作りがなされていて、一つのスタイルを作っています。少しハスキーな、しかし独特な美しい発声も魅力的です。 ( 2005 /11/ 20 )

リリットのホームページは 。 かつては そこですべての曲を聴くことができましたが、今はできなくなりました。彼女は4枚の CDを出しています。最初の(私家版?)"SHALA LALA" の中の "LEGENDA O TEBE" と "BUD'S SO MNOY" が一番良いのですが、この CDは今では手に入りません。2枚目の "FOR YOU" が実質的なデビュー・アルバムです。 ベスト・アルバムが 2枚出ていて、 できます。2004年の "YOU ARE MY HOPE" は 19曲も収録したお買い得アルバムですが、。もう 1枚の "THE BEST" は 2007年の最新版で、15曲を収録しています。 ( 2008 /02/ 25 )

●● アルメニアの歌を一日中放送しているアルメニア・ラジオ放送がありますので、紹介しておきます。首都の名をとった「イェレヴァン・ナイト」というサイトで、アメリカ在住のアルメニア人が運営しているようです。お聴きになりたい方は こちらをクリック してください。ここでは演奏中の歌手名、曲名、アルバム名が出ますので、気に入った曲のアルバムをメモして、上記のサイトから注文することができます。アルメニアの歌は 心にしみいるようなものが多いので、私はしばしば聴いています。CDも、もう 30枚ぐらい買いました。 (2006/10/20)

●●● ちなみに、以前に私が惚れ込んだ歌手は、中島みゆき(今から 20年ほど前)、フランスのシャンソン歌手・イザベル・オーブレ (その 10年前)、クラシックのソプラノ歌手・伊藤京子(さらに 10年前) でした。

● 鹿島の社内報「Kajima」に、景観デザイナーの伊藤清忠さんが「風景のかけら」という連載で 世界の都市・集落を紹介しています。その第3回に インドのジャイサルメルが採りあげられましたので、「飾窓」と題する文を寄せました。ご覧になりたい方は ここをクリック してください。文は、「世界の建築ギャラリー」のページの 「ジャイサルメルのハヴェリー」に加えました。 ( 2006 /03/ 30 )

● 『 インド建築案内 』の英語版、"THE GUIDE TO THE ARCHITECTURE OF THE INDIAN SUBCONTINENT" は、3年前にインドで出版されました。しかし、それは誤訳だらけだったので、出版者のクンナ氏は、翻訳をやり直し、インドの代表的建築史家である M・A・ダキー氏によって監修してもらって、改訂版を出版することを約束しました。ところがその約束を果たさず、英文に手を入れただけで第2版を出してしまいました。

したがって未だに多数の誤訳や省略をかかえていますが、インド建築の全体を紹介する初めての本なので、かなり世界中に 出まわっているようです。

アメリカにおける委託販売はワシントン大学出版局が引き受けています。そのページをご覧になりたい方は ここをクリック してください。

● アマゾンUSAで注文することもできます。定価は 50ドルになっています。 注文ページは こちらをクリック してください。 ( 2003 /09/ 16 )

アマゾン USAは、アメリカのみの販売のようです。インドのヴェーダム・ブックス などで 注文できます。

| 『 カーサ・ブルータス 』 インドとモダニズムの邂逅 |

● 一般向けの建築雑誌『 カーサ・ブルータス 』が、3月号で 現代インド の特集をしましたので、そこに「インドとモダニズムの邂逅」という原稿を書きました。インドにおける シュースミス、レイモンド、ライト、コルビュジエ、カーンと続く モダニズムの系譜を概観しています。お読みになりたい方は ここをクリック してください。(マガジンハウス社、2005年 3月号、880円) ( 2005 /03/ 10 )

● 『建築史家たちのアジア「発見」』という本を出すので「ジェイムズ・ファーガスンとインド建築」について論文を書いてほしいと、編著者である東京大学の助手から依頼されたのは、今から4年前のことです。私は建築の設計・監理を本業としていますので、仕事にとりかかるには「設計監理契約」を結んで、トラブルを未然に防ぐよう努めています。また、それが建築界の常識です。そこで、刊行時期や印税について しっかり取り決めた上でなら書きましょう と答えました。それに応じた編著者と出版社から、それらを明記した正式な執筆依頼状を 翌春受け取ったので、原稿を執筆し、2001年の7月初めに送付しました。ところが、それから3年以上たつのに、本はいまだに出版されていません。その間、再三にわたって(何十回も)、早く出版するよう、契約を守るよう 要望しましたが、それは無視され続けました。

その最大の原因は、編著者自身が自分の原稿を書かず、編者としての役割も果たさず、その事情説明さえもしない という異常な行動にありました。そこで思い余って、彼の所属する東京大学に手紙を出しましたが、驚いたことには、大学自体が彼の行動を容認しているのです。東大には優れた教授がたくさんいることは確かです。しかし一方、そのエリート意識と特権意識のもとに、よその研究者を愚弄するような行動をとる教員も散在し、またそれを当然のように考えている 管理層も存在します。それが具体的にいかなるものであるかを示すために、東大に送った書状をここに公表して、世間の認識の一端に寄与したいと思います。お読みになりたい方は ここをクリック してください。 ( 2004 /12/ 07 )

●● 東京大学総長に質問状を送ってから4ヶ月近くになりますが、いまだに返事はなく、本も出版されません。学内の教官による こうした無法行為を容認している東大総長が、法学部の教授 だというのですから、あきれるほかはありません。東大の学生は、こういう教師たちから 何を学ぶのでしょうか。 ( 2005 /03/ 01 )

● 彰国社が『 ヴィジュアル版 建築入門 』という書籍を、全 12巻のシリーズで刊行しています。その第1巻『建築の世界、建築の楽しみ』に「エローラーのカイラーサ寺院」、第2巻『建築のかたち』に「ヒンドゥ建築」という原稿を書いたのは、もう3年以上前ですが、本はいまだに出版されていません。そこで、出版社の了解をえて、一足先にこのホームページで公開することにしました。「エローラーのカイラーサ寺院」は「ユネスコ世界遺産」のページの「エローラーの石窟寺院群」のあとにいれましたが、「ヒンドゥ建築」は、このお知らせ欄に載せました。お読みになりたい方はここをクリック してください。 ( 2003 /11/ 23 )

●● 出版社に原稿を渡したのは 2000年の 10月 27日ですから、もう4年半がたちますが、本は いまだに出版されていません。 このシリーズの他の巻は出版されているのですが、私が原稿を書いた巻は出版されないのです。 ( 2005 /05/ 13 )

● 『インド建築案内』は単なるガイドブックではなく、インド建築の最も基礎的な資料集の刊行を意図したものでした。この本によって初めてインド各地の主要な建築の所在とその基本情報が視覚的に得られ、またそれらを容易に比較研究できるようになりました。海外の研究者からも注目されて、英語版の出版が早くから要望されていましたが、このたびやっと インドで実現しました。 ( 2003 /09/ 20 )

●● 英語版のプレス・リリースは、2003年9月3日にデリーのアショカ・ホテルで、インド政府の文化・観光省の手によって行われました。私は文化・観光省から招待されて出席し、「インド建築の特質」という スライド・レクチュアをしましたが、これを皮切りに、インド各地で同様の プレス・リリースがなされ、9月 13日には最終地の ムンバイで 盛大に 出版記念会が開催されました。詳しい報告は こちらをクリック して、ご覧ください。

● 『 インド建築案内 』 は「マフィア」によって 出版も販売も妨害されてきましたが、初刷り 10,000部と 第2刷 5,000部がほぼ売り切れ、このたび 第 3刷ができました。

その際、まだ残っていた誤植を訂正するとともに、近年 インドでは英領時代の地名を 古名にもどすことが行われていますので、その変更を盛り込んで アップ・トゥ・デイトのものにしました。また 各ページに、インドを 東・ 西・ 南・北・中 の5章に分ける「 ツメ 」を 辞書のようにつけるとともに、そのページの属する 州名を書き込みましたので、いっそう便利に 使いやすくなりました。 ( 2003 /07/ 30 )

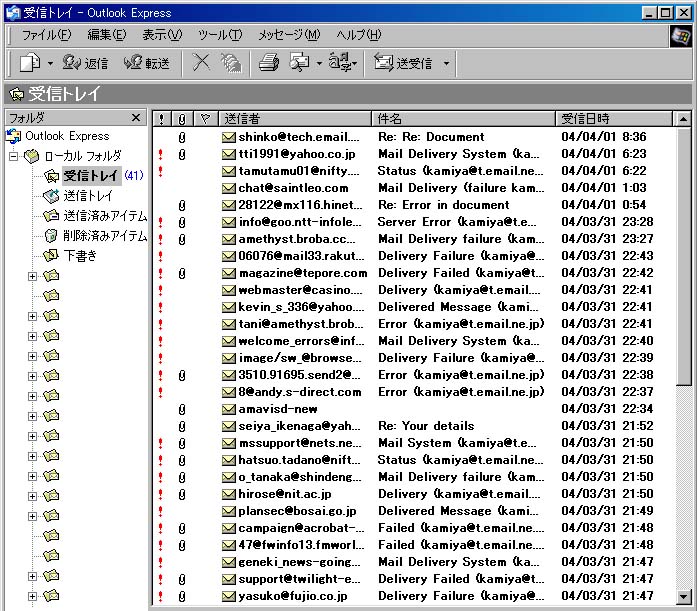

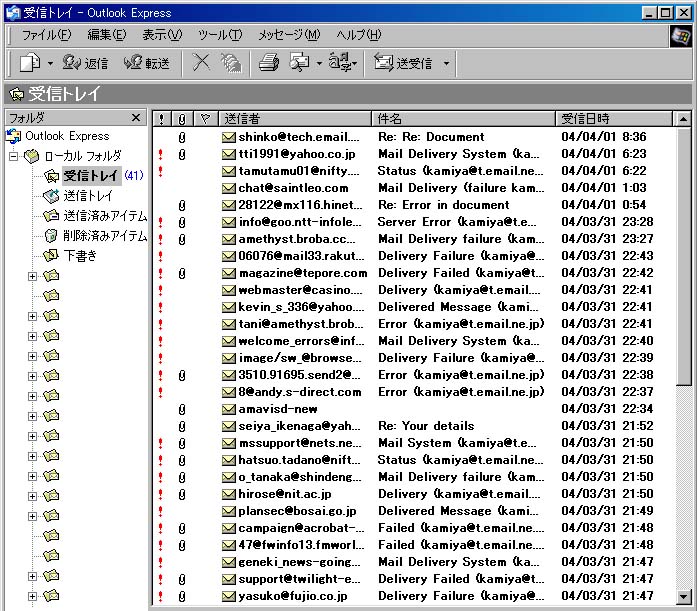

● このサイトは、今までも「マフィア」によるさまざまな妨害工作にさらされてきましたが、このごろは連日 ウィルス・メール を送りつけられています。以前は月に1、2通程度で、個人のサイトに来るものとしては平均的な、無差別のものでしたが、先月末からは 狙いを定められて、次のように激しく攻撃されています。

06/27 - 2通、 06/28 - 1通、 06/30 - 2通、 07/01 - 3通、 07/02 - 2通、 07/03 - 2通、 07/04 - 1通、 07/05 - 1通、 07/07 - 1通、 07/08 - 1通、 07/09 - 1通

日曜日は休んで 平日にだけ送りつけてくるというのは、それが個人ではなく 組織の行動であることを示しています。いまのところはウィルスの侵入を防いでいますが、そのうちに このサイト あるいは 私のパソコンのデータが 破壊されてしまうかもしれません。

(ウィルス・メールのタイトルは、たとえば WORM-SOBIG. E Re: Application とか、TECHSUPPORT, SINGAPORE@ PANDASOFT Re: Movie などと つけられています) ( 2003 /07/ 10 )

●● その後 攻撃はエスカレートし、今では 毎日 数十通のウィルス・メール が 送りつけられてきます(単なる迷惑メールではなく、ウィルスバスターが検索した「ウィルス・メール」の数です)。この3月に イランとトルコに旅行していた間には、また家宅侵入され、その際に コピー機の側面の扉が こじ開けられて 壊されてしまいました。彼らが盗もうとしている書類は、ここには ないのですが。それにしても、こういうことをしているマフィア系の企業に勤めている人たちは、自分たちの仕事に誇りをもてるのだろうか? ( 2004 /04/ 01 )

● 東大・生産技術研究所の村松伸さんの企画・監修で、『建築史家たちのアジア 発見 』という本が 風響社から出版される予定です。これは、近代において、建築史家たちによって アジア諸国の「建築史」が形成されていった過程を、現在の建築史家たちが分担執筆するものです。本当は、もう とっくに出版されているはずなのですが、まだ原稿を書かない人がいるとかで、刊行が遅れています。そこで出版社の了解を得て、私が担当した「ジェイムズ・ファーガスンとインド建築」を、HP上で先行して公開することになりました。お読みになりたい方は、ここをクリック してください。 ( 2002 /02/ 23 )

●● 原稿を渡してから もう3年近くになりますが、いまだに出版されていません。日本人が「契約の民」でないことを痛感しています。出版社は 5月に刊行予定と言っていますが、企画・監修者が きちんと仕事を進めないことには 話になりません。 ( 2004 /02/ 07 )

● YKKグループの PR誌『 ザ・ネイバー 』が 30年も続く長寿雑誌となっています。そこに「私流私考」という既設のコラム欄 がありますが、その中の 「快適私考」という小欄に半年間連載をしました(2003年 1月号〜6月号)。お読みになりたい方は ここをクリック してください。( 2003 /05/ 17 )

● 『 建築家 伊東忠太の世界 展 』が 2003年の4月12日から8月31日まで、青山のワタリウム美術館で開かれたのを記念して、伊東忠太を 広く世の中に紹介する本が出版されました。

『 伊東忠太を知っていますか 』(鈴木博之・編著、2003年4月発行、B6判、上製本、256ページ、王国社刊、2,200円)

私は「第4章 伊東忠太の世界旅行」の インド編「伊東忠太のインド建築行脚」を書きました。HPに採録しましたので、お読みになりたい方は ここをクリック してください。 (2003/06/01)

●● 展覧会にあわせて、「伊東忠太を探す」という 連続レクチャーが行われました(鈴木博之、藤森照信、神谷武夫、木下直之、隈研吾、井上章一、倉方俊輔)。私は5月 31日 に「インド建築史と伊東忠太 」と題するレクチャーをし、ジェイムズ・ファーガスンと伊東忠太の関係を軸にしながら、インド建築史を作っていった人々の中に忠太を位置づけるとともに、インドに関係した建築家として イギリスのエドウィン・ラチェンズとの比較をしました。

● アメリカの Discovery Channel が世界の文化遺産や、自然、歴史、科学などのシリーズを DVDで製作していて、その日本語版を角川書店が発売し始めました。 私は第 1期の中の『白亜の霊廟 タージマハル』の巻の翻訳監修をしました。ただし、出版社がつけたこの題名はオリジナルとは違っていて、実際の内容は、南インドのチョーラ朝を主とするヒンドゥ教の寺院建築を描いたものです(タンジャーヴールの ブリハディーシュワラ寺院 など)。インドに旅行された人の多くは北インドの観光コースを回ったのみでしょうから、南インドの寺院建築の動画映像を楽しみたい方にはお勧めです。カラー、ビスタサイズ、約 53分、3,400円。 ( 2003 /01/ 02 )

● 朝日新聞社が『 週刊朝日百科 』で『 世界百都市、ここに行きたい 』というシリーズを刊行しています。2002年 10月に第 46号「デリーとアーグラー、ムガル帝国の栄華と愛の記憶」が出ました。私はその中に「砂漠に浮かぶ栄華の記憶、ラージャスターンを訪ねて」という記事を書きました。 A4判、32ページ、オールカラー、560円 ( 2002 /10/ 13 )

● 伝統ある隔月刊の美術雑誌『 アート・トップ 』が 2002年6月刊の第 186号で、「インド、不思議パワーをたずねて」という巻頭特集をしました。私は 「 近代インドの建築 」という文を書いて、19世紀後半から現代までのインド建築の流れを簡略に描きました。お読みになりたい方は ここをクリック してください。 ( 2002 /06/ 24 )

雑誌は 芸術新聞社発行、B4判 112ページ、2,350円。 お問い合わせは、電話 03-3263-1638まで 。

● TBS テレビで 毎週日曜日の夜 11時半から、連続番組 『 ユネスコ世界遺産 』 が放映されています。私が監修した「パハールプルの仏教寺院遺跡」(バングラデシュ)は 2002年6月2日に放映されました。 ( 2002 /06/ 03 )

● TBS テレビで 毎週日曜日の夜 11時半から、連続番組『 ユネスコ世界遺産 』が放映されています。私が監修した「デリーのクトゥブ・ミナールとフマユーン廟」は 2002年2月 17日に放映されました。 ( 2002 /02/ 20 )

● 近代建築の巨匠と言われる 20世紀の建築家、ル・コルビュジエ の人気は今も高く、インドへ旅行をしようという建築家や建築学生は、ル・コルビュジエが設計したチャンディーガルの都市を訪れたいと思うようです。そこで、団体旅行ではない人がチャンディーガルを訪れるための最新の情報をここに載せておくことにしました。ご利用になりたい方は ここをクリック してください。 ( 2001 /12/ 26 )

● 早稲田大学の中川武教授の監修のもとに、世界の宗教建築を集成して解説した『 世界宗教建築事典 』が 2001年9月に出版されました。( A4判,380ページ,ハードカバー,東京堂出版発行,13,000円 )

その内、南アジアの中の次の9項を私が書きました。 ( 2001 /10/ 01 )

「ボードガヤーのボーティガラ・マハーボーディ寺院」 / 「パハールプルのソーマプラ・ヴィハーラ寺院」 / 「アーブ山のデルワーラ寺院群」 / 「ラーナクプルのアーディナータ寺院」 / 「シャトルンジャヤの山岳寺院都市」 / 「ハンピのヴィッタラ寺院」 / 「アイホーレのドゥルガー寺院」 / 「ビシュヌプルのケシュタ・ラーヤ寺院」 / 「ハリ・マンディル(黄金寺院)」

● 早稲田大学教授の吉村作治さんが主宰する「世界考古学発掘アカデミー」(東京・エジプト考古学ビル)で、2001年度の講座のひとつとして5月に開講した、神谷武夫による「インドの都市と建築」と題する講座は 12月をもって終了しました。全 10回の講義内容は次の通りです。 ( 2001 /12/ 09 )

前期 : 北インド ラダック地方の都市と建築、 カシュミール地方の都市と建築、

ヒマーチャル地方の都市と建築 1、2、 首都・デリーの歴史と建築 1、2

後期 : 東インド ビハール地方の都市と建築、 オリッサ地方の歴史と建築、

ベンガル地方の歴史と建築、 首都・カルカッタとコロニアル建築

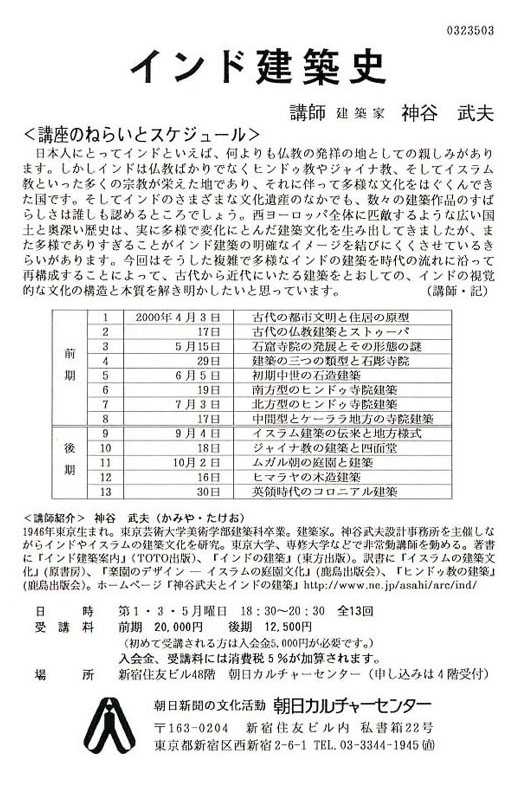

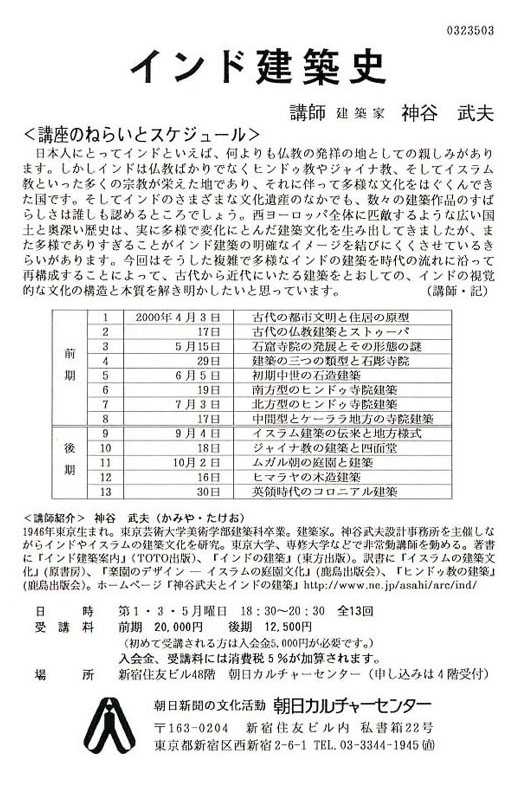

● 朝日カルチャーセンター(東京・新宿)で 2000年度4月に開講した、神谷武夫による「インド建築史」の講座は 10月をもって終了しました。 全13回の講義内容は次のとおりです。 ( 2000 /10/ 31 )

「インド建築史」の講座 パンフレット

「インド建築史」の講座 パンフレット

● 日本建築学会の機関誌『建築雑誌』が、2000年9月号で「人の空間・場所論」という特集をしています。 私は南インドのヒンドゥ寺院をテーマに「末端肥大症、あるいは、全体を構成する要素の自立性」という原稿を書きました。お読みになりたい方は ここをクリック してください。 ( 2000 /10/ 19 )

● 1997年4月より 2000年3月まで、日本建築学会の「伊東忠太未発表資料 特別研究委員会」の委員をつとめ、インド関係部分を担当しました。 このたび委員会の報告書として、『 特別研究 18. 伊東忠太 その実績と資料 』が出版されました(2,000円.お問い合わせは日本建築学会 TEL:03-3456-2051 まで) ( 2000 /07/ 01 )

● 遺族より建築学会に寄贈された伊東忠太の フィールドノート の解題を各委員が分担執筆していますが、明治 36年から 37年にかけてのインド調査旅行の分については私が書きました。 『 6. 印度 自緬旬至孟買 』、 『 7. 印度 西方印度及カシュミール 』、 『 8. 印度 南印度及錫蘭 』 の3巻です。 ご覧になりたい方は ここをクリック してください。

● 亜細亜見聞倶楽部 「世界遺産セミナー」 開催のお知らせ。第3回 から 第5回 は、インド建築のスライドを映しながら、インドの文化遺産の解説をします。 ( 2000 /05/ 31 )

講師 : 神谷武夫 定員 : 100名

会場 : 新宿アイランドウイング 地下1階

主催 : 近畿日本ツーリスト株式会社 第一海外旅行センター

・ 第3回 インドの世界遺産を巡ろう − 南インド 6月10日 終了しました

・ 第4回 インドの世界遺産を巡ろう − 東インド 9月 2日 終了しました

・ 第5回 インドの世界遺産を巡ろう − 中インド 10月 7日 終了しました

● 日本建築学会の「伊東忠太 未発表資料 特別研究委員会」の最終回の報告会が 1999年 10月 23日に行われました。私は「インド建築史と伊東忠太」の第1部として、伊東忠太と インド建築史家の ジェイムズ・ファーガスンとの関係、およびファーガスンと伊東忠太の間に存在した バージェス・スクール(スパイアズ、エマースン、コンドル、辰野金吾)について報告しました。 ( 1999 /10/ 26 )

● TBS テレビで 毎週日曜日の夜 11時半から、連続番組『 ユネスコ世界遺産 』が放映されています。私が監修した、パキスタンの「ラホール城 と シャーラマール庭園」は 1999年7月 11日に放映されました。

( 1999 /07/ 13 )

● 日本建築家協会(JIA)で、インドの世界遺産を訪ねる旅行団を出し、無事に帰国しました。 ( 1999 /03/ 15 )

第 26回 JIA 建築事情視察団 <インド建築視察 ・世界遺産の旅>

1999年 3月 4日〜 3月 14日 ( 11日間) 団長 : 神谷武夫

旅行主催 : 近畿日本ツーリスト株式会社・銀座海外旅行支店

訪れたユネスコ世界遺産 1.デリーのフマユーン廟 2.デリーのクトゥブ・モスクとミナール 3.タージ・マハル廟 4.アーグラ城 5.ファテプル・シークリーの都 6.カジュラーホの寺院群 7.サーンチーの仏教遺跡 8.アジャンターの石窟寺院群 9.エローラーの石窟寺院群 10.エレファンタ島の石窟寺院群

● 日本建築学会で『インド建築にみる木造構法 』の報告講演をします。 ( 1998 /11/ 14 )

主催 ――― 建築計画委員会・木造建築 構法小委員会

日時 ――― 1998年 12月 10日(木)18:00 〜 20:00

会場 ――― 建築会館 会議室(東京都 港区 芝 5-26-20 )

講師 ――― 神谷武夫 (神谷武夫設計事務所)

●● 講演会には定員以上の方々にご参加いただき、ありがとうございました。 椅子が足りずに 立ちっぱなしで参加していただいた方々には 大変申し訳ございませんでした。

( 1998 /12/ 11 )

● 現在、中央公論社から新しい『世界の歴史』全 30巻が刊行中です(各巻 2,650円)。その第 14巻の「ムガル帝国 から 英領インドへ」( 1998年9月10日発行)の付録の月報・座談会に出席しました。

この巻の執筆者である、佐藤正哲・亜細亜大学教授、中里成章・東京大学教授、水島司・東京大学教授とともに「 建築が示す インド世界の面白さ 」を語っています。お読みになりたい方は ここをクリック してください。

( 1998 /11/ 03 )

● 『 インド建築案内 』 の初版の 406ページには 誤植があります。ある時期からは 出版社によって訂正シールが貼られ、また重版では正しく訂正されていますが、訂正シールの貼られていない 初版をお持ちの方は、ご面倒ですが、以下のように直していただければ幸いです。

(1998 /06/ 22)

<旅の情報(南インド編)> の <ケーララ州> で、その 17、18行目に

「 ほとんどのケーララ寺院は 朝 11時に門が開き、夕方の 5時で閉まるので 」 とありますが、正しくは、

「 ほとんどのケーララ寺院は朝 11時から夕方の 5時まで門が閉まるので 」 です。

昼間に門が閉じられてしまうからこそ、「 できるだけ朝早く出発したい 」 と続くわけです。

● 『 まちなみ建築フォーラム 』誌 に「インドの木造建築」を連載しています。それを 1ヵ月遅れでこのホームページに載せていますが、容量の関係で写真の数は大幅に減らし、地図なども省略しています。 詳しくご覧になりたい方は雑誌をご覧ください。バックナンバーは発行元の市ヶ谷出版社(TEL:03-3265-3711 )にお問い合わせ下さい。定価は各号 1,000円です。

( 1998 /02/ 10 )

●● 現在4月号が出ていますが、5, 6月号のために書いた「ケーララ地方の木造建築」2回分の原稿を渡す日になって、突然、この雑誌が廃刊となり、制作元の 建築フォーラム社は解散する、と告げられ、原稿は返却されました。

依頼原稿が印刷されないというのも奇妙なことですが、編集中の雑誌がいきなり廃刊というのも異常なことです。つまり、雑誌はマフィアによって つぶされてしまったのです。 私の連載を続けていると マフィアの圧力によって広告が十分にとれない ということが明らかになり、出版社は 私の連載だけをストップすることよりも、廃刊の道を選んだのでした。 ( 1998 /04/ 25 )

● 『 インドの木造建築 』 講師 :神谷武夫 (神谷武夫設計事務所)

1998年3月 11日 に日本建築家協会(JIA)の建築家会館でおこないました。ご参加 ありがとうございました。

( 1998 /03/ 13 )

● TBS テレビで 毎週日曜日の夜 11時半から、連続番組『 ユネスコ世界遺産 』が放映されています。神谷が監修した「タージ・マハル と アーグラ城」は 1998年1月4日に放映されました。

● ビデオは、制作:TBS、協力:SONY、販売:SPE ビジュアルワークスの『世界遺産 18 』に「カジュラーホの寺院群」と一緒に はいっています (定価 3,800円 )

高校時代に描いた「花のスケッチ」

高校時代に描いた「花のスケッチ」

|