| ウィリアム・シンプスンと ヒマラヤ |

神谷武夫

| ウィリアム・シンプスンと ヒマラヤ |

神谷武夫

ヒマラヤの建築について 初めてヨーロッパに詳しい紹介をしたのは、19世紀の画家、ウィリアム・シンプスン(1823−99)である。彼の名前は 私の本やHPの中で何度か出しているが、ここで改めて きちんと紹介しておきたい。彼は優れた「報道画家」であったばかりでなく、建築や考古学にも通じて、インドに関する多くの論文や著書を発表しているからである。 「報道画家」という耳慣れない言葉を用いたのは、現代なら「報道写真家」の果たすべき役割を 19世紀には画家が果たしていたのだが、とりわけ彼はクリミア戦争の現場からの報道で名をあげ、「クリミアのシンプスン」とまで うたわれたからである。もちろん彼は「報道」のためにだけ絵を描いたわけではなく、ウィリアム・ホッジスや トマスとウィリアム・ダニエルに始まり エドワード・リアに至る、インドを描いたイギリスの風景画家の系譜につらなり、おそらく その中では最も確かなデッサン力をもって インドの建築や風物を描いた人物である。

その生涯は世界の旅に明け暮れたといってもよく、19世紀の世界各地の戦争や事件に立ち会い、またイギリスやドイツの王室から親しく遇されて さまざまな記念式典にも列席した。波乱万丈の生涯を送ったので、結婚して家庭をもったのは 57歳になってからであった。一人娘のアン・ペネロプのために書いた回想録は 彼の没後に『ウィリアム・シンプスン自伝』として出版され、そこには それらの出来事が生き生きと つづられている。

彼はスコットランド人で、やはりスコットランド人の建築史家 ジェイムズ・ファーガスンより 15年遅くグラスゴーで生まれた(のちにファーガスンとは親しく交わり、インド建築の理解について大きな影響を受けることになる)。シンプスンの家は ごく貧しく、学校に行けなかったので、正規の教育を受けたのは パースの祖母の家に預けられていた 11歳の時からの 15ヵ月間のみであった。14歳になると 早くもグラスゴーのリトグラフ工房で徒弟奉公をすることになるが、これが後の彼の生涯の方向を決めることになった。

彼はそこで 石版画の技術を身につける一方で、工房の近くにあったアンダーソニアン大学と機械技術学校の 無料の公開講座に通って熱心に講義を聴き、図書館で本をむさぼり読んだ。1838年から翌年にかけての冬には、同大学で建築と機械の製図法も学んだという。 1851年、27歳になると、より高度な技術を習得すべく 地方都市のグラスゴーからロンドンに出る。それは ちょうど第1回万国博覧会が開かれた年であって、ロンドンでも名高い デイ・アンド・サンズ工房に職を得た。これは 数年前に世を去っていたデイという人が始めた優秀なリトグラフ工房で、その3人の息子が共同で経営をしていた。まだ写真製版のなかった時代、本や雑誌の挿図は エッチング(銅版画)からリトグラフへと移り、その全盛時代を迎えていた(この 20年後には 小口木版に取ってかわられるのだが)。この年は万博がらみの仕事で デイ・アンド・サンズも 多忙をきわめていた。

石版画の技術と水彩画の腕を大いに上げたシンプスンに 転機がやってきたのは、1853年に起きたクリミア戦争である。これは中東とバルカン半島の領有権をめぐって、南下政策をとるロシアと、それを阻もうとする英、仏、オスマン・トルコ連合軍との3年にわたる大戦争であった。1854年に参戦したイギリスが 黒海に艦隊を派遣すると、通信社のコルナギ社は デイ・アンド・サンズ社の助言によって、現地からのルポを絵にすることのできる画家として、シンプスンにクリミア行きを依頼した。

彼はこのチャンスを逃さず、その年の冬から1年間にわたって クリミア半島に駐在し、砲弾の間を かいくぐり抜けながら 現地の戦場のありさまを イギリスの新聞に送り続けた。

クリミア戦争に次いでイギリスが直面した戦争は、インドの内乱であった。インド雇兵(シパーヒー)の反乱を契機に ムガル皇帝をかついだインド軍と農民が、支配者である東インド会社に反旗をひるがえした「大反乱」である。これは 1857年から2年間にわたってインド各地で続き、最終的に反乱は鎮圧されたものの、イギリス側にも大きな損害を出した。これを契機に 株式会社・東インド会社は解体され、インドはイギリス政府の直轄植民地となる。大反乱を切り抜けたインド総督 キャニングは、これ以後「インド副王」の称号も もつことになった。

デイ・アンド・サンズ社は 大反乱後のインドの様子を ビジュアルにイギリスに報道することを企画し、シンプスンに その特派員となることを依頼する。かねてオリエントに興味を抱いていたシンプスンは、これを機会に インドで徹底的に取材旅行をし、その文化、地理、風俗、宗教を すべて絵にすることを計画する。 この 10年ほど前に、やはりスコットランド出身の画家 デイヴィド・ロバーツが キリスト教の生誕地である パレスチナからエジプトにかけて大旅行をし(1838-39)その成果を『聖地(Holy Land)』という 大型リトグラフの画集 全3巻として出版を完了し、絶賛を博していた。それは全部で 123枚のリトグラフに手彩色をほどこした見事な画集で、リトグラフ史上に残る傑作であった。シンプスンはこれに対抗意識をもち、その後の技術的進歩による クロモ・リトグラフ(色彩石版画)を用いて、全 250枚からなる インドの大画集を作成しようと企てたのである。 インドには 18世紀以来 すでに多くの風景画家が渡っていて、そのエキゾチックな風物を水彩画や油絵、リトグラフ、銅版画と 多彩な手法でイギリスに紹介していた。旅行前にシンプスンが最も参考にしたのは、トマスとウィリアムという 叔父と甥の関係の2人のダニエルによる『東洋の風景(Oriental Scenery)』全 6巻、144枚からなるアクワティントによる銅版画集であった (1795-1803 出版)。これは 18世紀末の インドの遺跡や建築や風物を伝える貴重な画集ではあったが、後にエドワード・リアが批判したように、全体として 沈鬱で生気に乏しい生硬な絵であった。画才は、はるかに シンプスンに豊富であったと言えよう。

1859年 10月 首都カルカッタに上陸したシンプスンは、以後2年半の長きにわたって インドに滞在し、スケッチブックに建築や遺跡、町並みや人々の姿など、インドのあらゆる形象を倦むことなく描き続けた。当時開通したばかりの鉄道でデリーに行って インド総督 キャニング夫妻に会い、総督の公式行事には常に立ち会って その場面を描くとともに、絵画好きの総督夫人の絵の先生ともなった。

インド総督の庇護の下、まだ交通不便だった時代に、インド人に かつがせたドーリー(平台の籠)に乗って奥地まで探検しては、イギリス人が初めて目にする地の建築や風物を、彼の言葉によれば「本当のインド」として描いた。

1862年にイギリスに帰国すると、インドで描きためたスケッチをもとに 本格的な水彩画の作品を制作し始める。全 250枚を描くのに4年間かかったが、それらを 順次 デイ・アンド・サンズ社に渡して クロモ・リトグラフによる全4巻の画集を作る準備をしていた。

250枚の水彩画の内、すでに 50枚だけは リトグラフになっていたので、これが “INDIA, ANCIENT AND MODERN” として2巻本の大型画集として出版されることになった。しかし、すでに腕のよいリトグラフ職人がデイ・アンド・サンズ社を去っていったあとなので、それらの品質は とてもシンプスンの満足するところではなかった。6年半にわたる取材と制作、それに費用が ほとんど無に帰してしまったと、シンプスンの嘆きは深かった。それはまた、私を含む 後の人々の嘆きでもある。この大画集が 当初の計画どおりに実現していれば、シンプスンの名声が とみに高まったばかりでなく、19世紀のインドを描いた絵画群に どれだけ大きな財産を付け加えていたことだろうか。私は そうした風景画家群の中で、最もシンプスンの才能を惜しむ者である。

一度は意気消沈したシンプスンであったが、まもなく 新しい仕事の依頼主が現れる。グラフ雑誌の草分けで、当時は週刊だった ”イラストレイティド・ロンドン・ニュース” である。仕事は 皇太子(プリンス・オブ・ウェールズ)がロシアのペテルブルクに行って、後の皇帝 アレクサンドル3世の結婚式に出席するのを 絵にしてくることだった。親しくなった皇太子からは モスクワ行きにも同行を求められ、クレムリン宮殿に泊って 内部のスケッチもした。これを皮切りに、世界各地で事件や式典があるごとに 同誌からフリーランスの報道画家として派遣され、シンプスンの絵は小口木版となって誌面を飾ることになる。

1868年には アビシニア(エチオピア)戦争の取材に行き、翌年にかけて エジプトからトルコを旅する。スエズ運河の開通式にも出席した。その夏には同誌の永久スタッフとなり、1869年末から ローマでヴァチカン公会議の取材、1871年には普仏戦争、そしてパリ・コミューンの取材に行って、市民軍の側から革命の実相を絵にして伝える。その翌年には 英皇太子が清国皇帝の結婚式に列席するのを取材することになり、それを機に 世界一周旅行を企てる。

一方、最初のインド旅行のあとで 建築史家・ファーガスンと知り合うと、ファーガスンは彼の旅行地に大いに興味を示し、とりわけ ヒマラヤとカシュミール地方のスケッチに インド建築史の資料価値を認め、シンプスンの体験を RIBA(王立英国建築家協会)で報告するように勧めた。これ以後、シンプスンは たびたび RIBA や RAS(王立アジア協会)で研究報告をし、その紀要に論文を載せるようになる。 また、画集のほかに 自伝を含め4冊の本を書いているが、ずっと後にアメリカで復刻版まで出たのは『仏教の奉献車輪(THE BUDDHIST PRAYING-WEEL)』という本である。「仏教の」と題名にあるが、内容は チベット仏教のマニ車から始めて 世界のさまざまな宗教における 円形モチーフのもつシンボリックな意味を、太陽に起源を求めて探究した書である。

インド圏への旅は 全部で 4回おこなった。第2回目は 1875年から 76年にかけて、英皇太子のインド行に同行してのもので、ネパールでは皇太子とともに 虎狩りもした。第3回目は 1878年から 79年にかけての アフガン戦争の取材時である。これは 後のアメリカにとってのベトナム戦争のようなもので、アフガニスタンを支配しようとするイギリスと アフガン・ゲリラとの戦いであった。こうした取材旅行は 晩年まで続いていくが、彼は終生 建築と考古学への関心が深く、旅のあいまには 常に遺跡や古建築を訪ねた。アフガニスタンでは ジャララーバードの近くに アヒンポシュのストゥーパを見つけ、軍の協力を受けて 発掘調査をした。中心部からは 遺骨と貨幣の入った舎利容器を見出し、帰国後に ストゥーパの復原図も作成している。

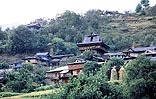

彼が書いた多くの論文の中で 最も力がはいっているのは、RIBA の紀要に発表した「インドと東方の建築の起源と変遷」であろうが、私には「ヒマラヤの建築 (Architecture in the Himalayas)」が一番面白い。 最初のインド滞在時に6ヵ月ずつ2回 ヒマラヤ地方へ行き、一度は シムラからチニ(現・カルパ)までエヴァンス大尉の一行と3ヵ月の遠征をした時の観察が語られ、ヒマラヤ建築の 清書されたスケッチ集が添えられている。中でも見事なのが サトレジ渓谷のチェルガオンに建つ寺院のスケッチであって、これは ファーガスンの『インドと東方の建築史』の改訂版にも複写されたので 広く人々に知られた。その「ピクチュアレスクな」姿は、ヒマーチャル建築の最高傑作のひとつに数えられる。

私は シンプスンの旅程を考え合わせながら調べた結果、これは現在のスングラにあるマヘーシュワラ寺院のことであろうと推測し、「インドの木造建築」を雑誌に連載した時にも そう書いたのである。シンプスンの約 50年後に シムラからシュリーナガルまでの大調査旅行をした A・H・フランケの本にも このスングラの写真が載っているだけで チェルガオンへの言及はないので、その裏づけになると思われた。

フランケが撮影した100年前のスングラの寺院と、現状 それでもなお、疑問がついてまわった。スングラの寺院では 壁面全体が木彫パネルで覆われているのに、シンプスンのスケッチにはそれがないし、全体のプロポーションもわずかに違っているように思われた。それに、チェルガオンがスングラの古名である という話も聞かないからである。そして ミルドレッド・アーチャーの本の中に もう一枚のチェルガオンのスケッチを見つけた時、その疑いは一層拡大した。

それは シンプスンが現地でスケッチしたもので、前記のものは あとでそれを清書したものだとわかった。ところが 現地のスケッチでは、この複合型の寺院の真うしろに 角塔型のバンダールが建っているではないか。スングラでは地形上、寺院のうしろは すぐに深い谷になっていて、バンダールが建つ余地はない。それでは、チェルガオンとスングラとは やはり別の寺院だったのだろうか、それともシンプスンが戯れに、別の地の建物を一枚のスケッチにまとめてしまったのだろうかと 思い悩んだ。幻のチェルガオンは、もう失われてしまって、存在しないのかもしれないと。

前から気になっていたのだが、詳細な地図で見ると ロールの東方、パッバル川の上流に チルガオンという小さな町がある。もしかするとシンプスンが訪ねたチェルガオンというのは、このチルガオンではなかろうか とも思われた。ずっと抱いていた この疑問を解くために、今回はチルガオンまで足を伸ばしてみた。しかし誰に尋いても、この町にそんな寺院はないという。やはりあれは幻のチェルガオンであったかと思って あきらめかけていると、一人の男が、その寺院ならこの近くの山の上にある と言う。かつは驚き かつは喜んで、私はすぐにジープを走らせた。 ところが山を登り始めると たちまち舗装のない悪路となり、あまりの悪路に ジープはなかなか先へ進めない。太陽は山の向こうに隠れてしまい、暗くなる一方である。果たして明るいうちに着くことができるだろうかと、手に汗を握りながら、たまに出会う人に路を尋ねつつ のろのろと進んでいくと、途中の山上の村に 立派な角塔型の寺院塔が見え、一層期待感を強めた。

しかし、さらに道を進んでも シンプスンの寺院は見つからず、村人に案内を頼んで同行してもらうと、ほとんど真っ暗になりかけた頃に、結局 先ほどの寺院、デヴィダール村の カントゥ・デウタ寺院に行き着いてしまった。その都度 シンプスンのスケッチを見せながら尋ねてきたのに、彼らには あの複合型の寺院と この角塔型の寺院が同じに見えるのだろうか。幻のチェルガオンは、ついに発見できずに終ってしまった。この徒労感は、今回の旅で一番深かったものである。 さて、私が今回の旅に出かけた頃、やはり 高木辛哉さんが ヒマーチャル地方へと旅立ち、またまた3ヵ月も 現地を歩き回っていた。そして帰国後に成果をきいたら、何と チェルガオンの寺院を つきとめたのだという。パッバル渓谷ではなく、スングラに近いサトレジ渓谷の上方に、現在はチェーガオンと呼ばれる村があり、そこにシンプスンのスケッチの寺院が建っていた というのである。折しも祭礼の時で、広場に輪になって踊る人々の姿は、160年前に シンプスンが コティの寺院の祭礼風景 を描いたものと 全く同じである。

高木さんが村人に聞いた話では、同じスタイルの兄弟寺院が3つあり、長兄寺院がスングラ、次兄がカトガオンという村で(1971年に焼失して、現在は再建したものがあるらしい)、末弟が このチェーガオンの寺院なのだという。いずれも マヘーシュワラ(シヴァ)神を祀っていて、屋根板から頂華まで ヒマラヤ杉で 同じスタイルに作られているので、写真ならまだしも、寺院だけを描いたスケッチでは 区別がつかないのである。 こうして、10年にわたって わだかまっていた疑問がやっと解けて、幻のチェルガオンは現実のものとなり、シンプスンのスケッチが いかに正確なものであるか ということが立証された。今から1世紀半も前にシンプスンが描いた 達者なスケッチどおりの 現地の写真を見ると、実に感無量である。

ウィリアム・シンプスンは、「幻の大画集」が実現しなかったために、インドを描いた画家としては トマス・ダニエルや ウィリアム・ホッジスほど有名ではない。しかし 建築に対する造詣の深さと 確かなデッサン力によって、誰よりも正確に、かつ詩情豊かに インドの建築や風物を描いたアーティストである。 1893年、シンプスンが 70歳のときに シカゴで万国博覧会が開かれた。 若きフランク・ロイド・ライトが 日本建築の展示に衝撃を受けた万博である。シンプスンは イラストレイティド・ロンドン・ニュースから取材行を依頼されたが、もう老年であったので、医者から止められた。これを機に、彼は肖像画家であった妻と 一人娘のアン・ペネロプと暮らす 静かな余生を送り、1899年に 76歳で世を去った。彼の墓は、その 16年前に没したカール・マルクスの墓もある ロンドンのハイゲイト墓地にある。

( 2003 /02/ 24 )

|